2017年09月21日

古い町屋、木が露出しているのはなんで?

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は彼岸花のお知らせにホッコリしたことを書きました☆

今日は、「古い町屋を見ると、1階部分が木で、2階が漆喰塗りが多い気がするんだけれど、何か意味があるんですか?」

というご質問について書こうと思います。

2階部分は漆喰塗りで防火の処置がされているのに、1階は木がそのまま露出しているので、防火にとっては良くないのでは?と

思われたそうです。

木造住宅にとっての最大の敵は火災。

確かに、不思議に思えますね。

以前、籠窓(むしこまど)のことを書きましたが、

2階の窓は漆喰で塗りこめられているのに、1階は塗られていません。

町屋に限らず、古い商家の建物でも、1階部分に漆喰が施されているのは腰の高さより高い位置です。

下の方は板張りが多いですね。

隣家からの類焼防止という面では、実は理に適っています。

建物が火災で燃えた際に、その周辺の建物が受ける輻射熱の温度分布は、

2階部分が非常に高いのに対して、1階部分はそれほど高くないんです。

長く木造建築で火災と向き合ってきた先人は、体験からそのことを知っていたのですね。

また、小泉八雲旧居の門と塀の部分でも触れましたが、

塗り壁は、風雨に弱いことから、雨掛の部分は板張りやなまこ壁で保護しているんです。

そして、もう一つ、これは外観だけでなく、古来の木造住宅全般に言えることですが、

「材料(特に木材)の呼吸」を大事にしていた点です。

外部、内部共に、木材が露出しているところが多いのは、その為です。

木材の呼吸を妨げないことで、蒸れ腐りやシロアリの被害を防ぎ、地震や台風に対しても強い建物の足元を維持してきました。

加えて、メンテナンスの容易さも考えられています。

現在のように、木材をモルタルなどで覆うことで改善されたこともありますが、その結果木材の呼吸ができなくなり、

蒸れ腐れやシロアリの被害などが出てきました。

もちろん、それを防止するために新たに対策を講じて現在の住宅は建てられています。

でも、追いかけっこ感が否めないなぁ~と個人的には思います。

伝統木造住宅のような建物が現在建てられないのは、多分野から見た総合的な研究がなされていないことが大きな要因です。

これまで、伝統木造建築に対する研究は、ほとんどが建築史の分野によるもの。

様式研究や、歴史背景などです。

でも、建築設計や構造、材料、気候や風土などの視点でなされた研究は少ないのが現状です。

長く先人が守ってきた伝統木造建築に対して、多方面からの研究がなされ、木造文化を守っていくための土台が必要ですね。

その為にも、現在の住宅と伝統構法、両方の勉強をしなくてはと思います。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は彼岸花のお知らせにホッコリしたことを書きました☆

今日は、「古い町屋を見ると、1階部分が木で、2階が漆喰塗りが多い気がするんだけれど、何か意味があるんですか?」

というご質問について書こうと思います。

2階部分は漆喰塗りで防火の処置がされているのに、1階は木がそのまま露出しているので、防火にとっては良くないのでは?と

思われたそうです。

木造住宅にとっての最大の敵は火災。

確かに、不思議に思えますね。

以前、籠窓(むしこまど)のことを書きましたが、

2階の窓は漆喰で塗りこめられているのに、1階は塗られていません。

町屋に限らず、古い商家の建物でも、1階部分に漆喰が施されているのは腰の高さより高い位置です。

下の方は板張りが多いですね。

隣家からの類焼防止という面では、実は理に適っています。

建物が火災で燃えた際に、その周辺の建物が受ける輻射熱の温度分布は、

2階部分が非常に高いのに対して、1階部分はそれほど高くないんです。

長く木造建築で火災と向き合ってきた先人は、体験からそのことを知っていたのですね。

また、小泉八雲旧居の門と塀の部分でも触れましたが、

塗り壁は、風雨に弱いことから、雨掛の部分は板張りやなまこ壁で保護しているんです。

そして、もう一つ、これは外観だけでなく、古来の木造住宅全般に言えることですが、

「材料(特に木材)の呼吸」を大事にしていた点です。

外部、内部共に、木材が露出しているところが多いのは、その為です。

木材の呼吸を妨げないことで、蒸れ腐りやシロアリの被害を防ぎ、地震や台風に対しても強い建物の足元を維持してきました。

加えて、メンテナンスの容易さも考えられています。

現在のように、木材をモルタルなどで覆うことで改善されたこともありますが、その結果木材の呼吸ができなくなり、

蒸れ腐れやシロアリの被害などが出てきました。

もちろん、それを防止するために新たに対策を講じて現在の住宅は建てられています。

でも、追いかけっこ感が否めないなぁ~と個人的には思います。

伝統木造住宅のような建物が現在建てられないのは、多分野から見た総合的な研究がなされていないことが大きな要因です。

これまで、伝統木造建築に対する研究は、ほとんどが建築史の分野によるもの。

様式研究や、歴史背景などです。

でも、建築設計や構造、材料、気候や風土などの視点でなされた研究は少ないのが現状です。

長く先人が守ってきた伝統木造建築に対して、多方面からの研究がなされ、木造文化を守っていくための土台が必要ですね。

その為にも、現在の住宅と伝統構法、両方の勉強をしなくてはと思います。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年09月14日

神社の屋根を辿ったら、埴輪と竪穴式住居に行き着いた

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日、愛犬チョボとの散歩中、綺麗な夕焼けを見ました。

この季節の夕焼けはとっても好きです。

いつまでも見ていられますね(´-`)

前回は、「神社の屋根の○○を見たら性別が分かる?!」神社の豆知識を書きました☆

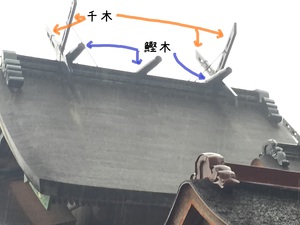

今日は、昨日の記事に関連して、神社の屋根にある千木(ちぎ)と鰹木(かつおぎ)について少し詳しく書きたいと思います。

千木と鰹木って何?

というと、昨日ざっくりと「神社のシンボル」と説明しました。

我ながら、スパっと、ざっくり言いすぎた感が否めない(*ノωノ)

もちょっと正確に言うと、「現在は、神社のシンボル的存在として屋根にある飾り」といったところです。

でも、これでも腑に落ちない。。。

だってホントはこの千木と鰹木こそ、古代住宅の名残なんです(*´▽`*)♪

ず~っと古くから存在する

まず、千木と鰹木を写真で見てみましょう。

「千木(ちぎ)」は、屋根の上に✖印のように見える部分です。

「鰹木(かつおぎ)」は、勝男木・堅魚木など、表記はいくつかあるのですが、棟に直角に並ぶ部材です。

現在は、「屋根飾り」と認識されている千木と鰹木ですが、元来は屋根に無くてはならない重要な存在だったんです。

蟇股や組物などと同じで、建築技術の発展や建築様式の変化などによって、次第に装飾としての意味が強くなっていきました。

先ほど、古代住宅の名残と書きましたが、下の写真を見てください☆

この写真は、復元された竪穴式住居です。

屋根の部分をも少し拡大してみます。

屋根の部分に✖に交差した木が沢山ありますね☆

これが、元祖「千木」です。

古代建築では、屋根葺き材は植物を重ねただけのもの。風などで飛んだりずれたりしないように、✖印に木材を組んで屋根葺き材を固定していたんですね。

そして、両端の✖に架け渡すように棟にあたる木が乗っています。

写真では、鰹木にあたる部分はありませんが、✖に組んだ木材を更に固定するために横に組んだものが鰹木の原型と思われます。

も一つ、写真を見てください☆

これは、古墳から出土した家形埴輪です。

屋根の部分、千木と鰹木のようなものが見えますね(^^)

この家形埴輪のような住居に住んでいたのは、かなりの高貴な方だと思いますが、他にも千木や鰹木が見て取れる家形埴輪は沢山出土しています。

古代の住居に欠かせない屋根部材が、現在では、神社のシンボルに。

これも、神社建築の「形を継承していく」という文化の賜物かもしれませんね(*´▽`*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日、愛犬チョボとの散歩中、綺麗な夕焼けを見ました。

この季節の夕焼けはとっても好きです。

いつまでも見ていられますね(´-`)

前回は、「神社の屋根の○○を見たら性別が分かる?!」神社の豆知識を書きました☆

今日は、昨日の記事に関連して、神社の屋根にある千木(ちぎ)と鰹木(かつおぎ)について少し詳しく書きたいと思います。

千木と鰹木って何?

というと、昨日ざっくりと「神社のシンボル」と説明しました。

我ながら、スパっと、ざっくり言いすぎた感が否めない(*ノωノ)

もちょっと正確に言うと、「現在は、神社のシンボル的存在として屋根にある飾り」といったところです。

でも、これでも腑に落ちない。。。

だってホントはこの千木と鰹木こそ、古代住宅の名残なんです(*´▽`*)♪

ず~っと古くから存在する

まず、千木と鰹木を写真で見てみましょう。

「千木(ちぎ)」は、屋根の上に✖印のように見える部分です。

「鰹木(かつおぎ)」は、勝男木・堅魚木など、表記はいくつかあるのですが、棟に直角に並ぶ部材です。

現在は、「屋根飾り」と認識されている千木と鰹木ですが、元来は屋根に無くてはならない重要な存在だったんです。

蟇股や組物などと同じで、建築技術の発展や建築様式の変化などによって、次第に装飾としての意味が強くなっていきました。

先ほど、古代住宅の名残と書きましたが、下の写真を見てください☆

この写真は、復元された竪穴式住居です。

屋根の部分をも少し拡大してみます。

屋根の部分に✖に交差した木が沢山ありますね☆

これが、元祖「千木」です。

古代建築では、屋根葺き材は植物を重ねただけのもの。風などで飛んだりずれたりしないように、✖印に木材を組んで屋根葺き材を固定していたんですね。

そして、両端の✖に架け渡すように棟にあたる木が乗っています。

写真では、鰹木にあたる部分はありませんが、✖に組んだ木材を更に固定するために横に組んだものが鰹木の原型と思われます。

も一つ、写真を見てください☆

これは、古墳から出土した家形埴輪です。

屋根の部分、千木と鰹木のようなものが見えますね(^^)

この家形埴輪のような住居に住んでいたのは、かなりの高貴な方だと思いますが、他にも千木や鰹木が見て取れる家形埴輪は沢山出土しています。

古代の住居に欠かせない屋根部材が、現在では、神社のシンボルに。

これも、神社建築の「形を継承していく」という文化の賜物かもしれませんね(*´▽`*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年09月13日

神社の屋根の○○を見たら、性別が分かる?!

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

すっかり朝夕の風が秋らしくなってきましたね。

でも、日中はまだ暑い。。

天候も変わりやすい時期なので、皆さん体調崩さないようになさってください。

昨日は、増築現場の土台敷きのお邪魔した記事を書きました☆

今日は、神社に行くときに知ってると面白い豆知識をご紹介します(*‘ω‘ *)

突然ですが、間違い探し☆

下の2つの写真の屋根を見比べて見てください。

①

②

どちらも神社の屋根を写したものです。社殿の様式は同じなのですが、異なる場所があります。

どこが違うでしょうか?

(因みに、金物が有る・無しではありません)

同じ方向からの写真じゃないので、ちょっと分かりづらかったかもしれませんね(´・ω・`)

答えは、

〇の部分です。千木(ちぎ)と言います。

①

②

千木については、出雲大社の記事や穂高神社の記事でもちょこっとご紹介していますが、ざっくり言うと、神社のシンボル的なものです。

(あまりにも、ざっくり良いすぎなので、改めて記事書きます(*ノωノ) )

分かりやすく、①と②を組み合わせて、屋根を正面から見た絵にしてみます。

絵の向かって左側が、①の千木。 向かって右が②の千木を表します。

①の千木は、地面に垂直に千木の先端が切れている(外削ぎ)に対して、②の千木は地面と平行・水平に先端が切れています(内削ぎ)。

実は、この垂直と水平の違いにも意味があります。

①のように垂直に切れている千木は男神を、②のように水平に切れている千木は女神を示します。

屋根に乗った千木を見ることで、その社殿に祀られているのが、男の神様が、女の神様かが分かるんです☆

(因みに、鰹木にも、ちょっとした法則があるのですが、それはまた別の機会にご紹介したいと思います。)

ただ、この垂直―男神、水平ー女神の法則が当てはまらない神社もあるんです。

その最たるものが、伊勢神宮。

伊勢神宮は、内宮・外宮共に女神なのですが、内宮が水平、外宮が垂直となっているんです。

伊勢神宮の内宮・外宮のみに許され、他の神社での模倣を禁止されている「唯一神明造」をはじめ、

伊勢神宮は、日本の神社の中でも別格で色んな規定外のある神社。

千木や鰹木の法則も独特のようです。

明日は、今日書ききれなかった千木と鰹木の起源について書きたいと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

すっかり朝夕の風が秋らしくなってきましたね。

でも、日中はまだ暑い。。

天候も変わりやすい時期なので、皆さん体調崩さないようになさってください。

昨日は、増築現場の土台敷きのお邪魔した記事を書きました☆

今日は、神社に行くときに知ってると面白い豆知識をご紹介します(*‘ω‘ *)

突然ですが、間違い探し☆

下の2つの写真の屋根を見比べて見てください。

①

②

どちらも神社の屋根を写したものです。社殿の様式は同じなのですが、異なる場所があります。

どこが違うでしょうか?

(因みに、金物が有る・無しではありません)

同じ方向からの写真じゃないので、ちょっと分かりづらかったかもしれませんね(´・ω・`)

答えは、

〇の部分です。千木(ちぎ)と言います。

①

②

千木については、出雲大社の記事や穂高神社の記事でもちょこっとご紹介していますが、ざっくり言うと、神社のシンボル的なものです。

(あまりにも、ざっくり良いすぎなので、改めて記事書きます(*ノωノ) )

分かりやすく、①と②を組み合わせて、屋根を正面から見た絵にしてみます。

絵の向かって左側が、①の千木。 向かって右が②の千木を表します。

①の千木は、地面に垂直に千木の先端が切れている(外削ぎ)に対して、②の千木は地面と平行・水平に先端が切れています(内削ぎ)。

実は、この垂直と水平の違いにも意味があります。

①のように垂直に切れている千木は男神を、②のように水平に切れている千木は女神を示します。

屋根に乗った千木を見ることで、その社殿に祀られているのが、男の神様が、女の神様かが分かるんです☆

(因みに、鰹木にも、ちょっとした法則があるのですが、それはまた別の機会にご紹介したいと思います。)

ただ、この垂直―男神、水平ー女神の法則が当てはまらない神社もあるんです。

その最たるものが、伊勢神宮。

伊勢神宮は、内宮・外宮共に女神なのですが、内宮が水平、外宮が垂直となっているんです。

伊勢神宮の内宮・外宮のみに許され、他の神社での模倣を禁止されている「唯一神明造」をはじめ、

伊勢神宮は、日本の神社の中でも別格で色んな規定外のある神社。

千木や鰹木の法則も独特のようです。

明日は、今日書ききれなかった千木と鰹木の起源について書きたいと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年05月29日

茶室で出会うレア釘―室礼の為に作られた釘?

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、古民家の生き物探しのまとめ記事を書きました☆

今回は、床の間の中でも、特に茶室の床の間に使われる釘をご紹介します☆

釘といっても、今回ご紹介するのは、木材同士の接合や補強のために使われる釘とは違います。

室礼(しつらい)のための釘なんです☆

床の間に使われる釘には、用途の違いから大きく分けて2つあります。

1つは、床の間に飾る掛け軸を掛けるための釘。

もう一つは、お花を飾る花入れを掛けるためのもの。

花入れ用の釘は、主に茶室の床の間で見ることが出来ます。

数寄屋造りの床の間では取り入れられていたりもするのですが、一般の床の間ではほとんど見かけません。

なので、意図して出会わないと出会えない、レア釘(*´▽`*)

これまた、探訪の価値があるのが、この釘、床の間のどこに掛けるかで、種類が異なるんです!

こちらの写真は、三木町の渡邊邸の孤月庵の床の間。

写真右手の床柱に打ってあるのが、花入れを掛けるための釘『花生釘(はないけくぎ)』です。

レア釘に興奮して、写真を撮り忘れたりで、手持ちの写真が少ないのですが( ;∀;) この他のレア釘も、今後探訪してご紹介したいと思います☆

因みに、掛け軸を掛けるための釘がこちら↓

ここで使われているのは、掛け軸を吊るす時に使われる「折れ釘(おれくぎ)」の中でも、先端がコの字型になっている『二重折れ釘』です。

折れ釘と、花生け釘は、似て非なるもの。

それぞれの用途に合わせて、細かい調整が施されているため、形状や長さなど異なるんです。

「大は小を兼ねる!」と私なら同じものにしてしまいそうですが、

おもてなしの心の表現ともいえる室礼(しつらい)は、ほんとうに深いなぁ~と感じます(゜o゜)

もてなす方と、その場所を作る方、どちらの感性も素晴らしくて、建物を建てることの奥深さを考えさせられます☆

和釘(わくぎ)の記事は、下のリンク記事をご覧ください☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、古民家の生き物探しのまとめ記事を書きました☆

今回は、床の間の中でも、特に茶室の床の間に使われる釘をご紹介します☆

釘といっても、今回ご紹介するのは、木材同士の接合や補強のために使われる釘とは違います。

室礼(しつらい)のための釘なんです☆

床の間に使われる釘には、用途の違いから大きく分けて2つあります。

1つは、床の間に飾る掛け軸を掛けるための釘。

もう一つは、お花を飾る花入れを掛けるためのもの。

花入れ用の釘は、主に茶室の床の間で見ることが出来ます。

数寄屋造りの床の間では取り入れられていたりもするのですが、一般の床の間ではほとんど見かけません。

なので、意図して出会わないと出会えない、レア釘(*´▽`*)

これまた、探訪の価値があるのが、この釘、床の間のどこに掛けるかで、種類が異なるんです!

こちらの写真は、三木町の渡邊邸の孤月庵の床の間。

写真右手の床柱に打ってあるのが、花入れを掛けるための釘『花生釘(はないけくぎ)』です。

レア釘に興奮して、写真を撮り忘れたりで、手持ちの写真が少ないのですが( ;∀;) この他のレア釘も、今後探訪してご紹介したいと思います☆

因みに、掛け軸を掛けるための釘がこちら↓

ここで使われているのは、掛け軸を吊るす時に使われる「折れ釘(おれくぎ)」の中でも、先端がコの字型になっている『二重折れ釘』です。

折れ釘と、花生け釘は、似て非なるもの。

それぞれの用途に合わせて、細かい調整が施されているため、形状や長さなど異なるんです。

「大は小を兼ねる!」と私なら同じものにしてしまいそうですが、

おもてなしの心の表現ともいえる室礼(しつらい)は、ほんとうに深いなぁ~と感じます(゜o゜)

もてなす方と、その場所を作る方、どちらの感性も素晴らしくて、建物を建てることの奥深さを考えさせられます☆

和釘(わくぎ)の記事は、下のリンク記事をご覧ください☆

2016/02/26

こんにちは☆お読みいただき、有難うございます。さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の一級建築士・谷野行範です(^^)今回は、和釘(わくぎ)について。写真は、改修中のお寺の庫裡で使われていた和釘です。現在一般的に釘と言われているのは洋釘で、胴…

2016/02/27

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。昨日のブログ「和釘(わくぎ)」のことでご質問を受けました。「古い日本建築は、釘を使っていないと聞いたんですが、このお寺では使っていた…

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年05月24日

古民家の生き物探し(まとめ記事1)

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、建物の中の生き物探しの記事から、特に人気のある記事をまとめてみました。

まだまだレアな生き物が古民家にはいるのですが、未だに発見できていない種類も沢山。

これからも発見次第ご紹介していきたいと思います(*´▽`*)

こちらの記事では、あまのじゃく探し

京町屋で探した鍾馗さん

戸締り上手な猿と猫

古民家のねずみとの生活

お寺で生き物探し

酉(鳥)にまつわるあれこれ

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、建物の中の生き物探しの記事から、特に人気のある記事をまとめてみました。

まだまだレアな生き物が古民家にはいるのですが、未だに発見できていない種類も沢山。

これからも発見次第ご紹介していきたいと思います(*´▽`*)

こちらの記事では、あまのじゃく探し

2015/09/23

こんにちは。さぬき市の「古民家再生・築40年以上の木造住宅改修・設計専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^-^)東寺シリーズの6回目は、五重塔これまで、宝蔵、食堂、講堂、金堂と進んできました☆東寺といえば五重塔!と言うくらい有名な塔ですね!五重塔は、835年に造られまし…

京町屋で探した鍾馗さん

2015/11/25

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。今回も、京町屋で見たかったもののご紹介☆ムフフ(*'ω'*) いました☆鍾馗(しょうき)さん♪♪瓦で作られた魔よけの置物です。京町屋…

戸締り上手な猿と猫

2016/06/15

こんにちは☆谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。日本の住宅には、色々な生き物が棲んでいます(*^-^*)突然、何?? と思われますよね。例えば、屋根の上の「鍾馗(しょうき)さん」や、鬼瓦の鬼、その他にも縁起を担いで七福神(生き物とはちょっと言いづらいですが)…

2017/01/04

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。新年明けましておめでとうございます。探訪ブログを始めて2年目。日本の知恵と技術の詰まった建物の魅力や古い建物の耐震、古民家のインスペクションなど、様々な情報を探訪を通して今年もお伝えしていきたいです。今年は、…

古民家のねずみとの生活

2016/06/16

こんにちは☆谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。日本の住宅に棲んでいる色々な生き物のご紹介(*^-^*)例えば、屋根の上の「鍾馗(しょうき)さん」や、鬼瓦の鬼、その他にも縁起を担いで七福神(生き物とはちょっと言いづらいですが) 塀や庭に、鶴・亀やカエルの置物…

お寺で生き物探し

2016/11/24

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。先週末に、大阪でママの家事が楽になる家を提案している正田工建様の構造見学会に行ってきました。その帰り道、「出雲大社大阪分祠」の看板を発見!!これは行きたい!と早速探訪してきました☆神社には、沢山の生き物が隠れ…

酉(鳥)にまつわるあれこれ

2017/01/11

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。昨日は、寒川町のお寺で、虹梁や蟇股に施された江戸時代の絵様について書きました☆そういえば、今年に入り、直ぐに出会ったのは猿だったのですが、今年の干支の酉について書いてない(/ω\)干支の酉ですが、起源からいうと…

2017/01/12

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。前回の記事では、十二支の酉と、鶏についてと、家に関わる鳥の中で、鳥伏間と鳥居棚についてご紹介しました。今回は、酉年に便乗シリーズ第二弾!鳶(とび)職人について☆鳶職人の「鳶(とび)」も鳥の名前ですね☆…

2017/01/17

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。前回、前々回の記事と、家に関わる鳥をご紹介してきました☆2017/01/11酉年に便乗☆家に関わる鳥たち特集 第一弾!(酉?鶏?干支についてもちょこっと)2017/01/12酉年に便乗☆家に関わる鳥たち特集 第二弾!鳶(とび)職人 …

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年05月23日

すだれは1年中使える?!遮熱・断熱・インテリアにも。簾の活用法☆

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は、簾の語源や歴史について書きました。

今回は、簾の活用法をご紹介します。

簾は1年中使える?! 簾をもっと活用しよう☆

簾と聞くと、暑くて日差しの強い日の軒先を想像しますよね。

日差しを遮りつつ、風を通してくれるので、これからの季節に重宝します。

窓の外側10センチ位の場所に掛けるのが効果的です。

簾は、夏場に使うもの、という印象が強いですが、

簾のなが~い歴史を追ってみると、簾の活用法が見えてきました☆

源氏物語の中で、簾(原文では、御簾)が雪と一緒に登場する場面があるんです☆

雪?冬??

そうなんです☆

なんと、1年を通して、簾を使っていたんですね(*'ω'*)

寒そう~と感じるかもしれませんが、これまた理に適ってるんです☆

簾は、実は、遮熱だけでなく、断熱の効果もあるんです!

なんて、優秀(*´▽`*)

なので、夏、日射の強い時間帯は下しておいて、涼しくなってきた頃には上げるようにするのが快適に過ごすコツ。

そして、冬には、暖房の効果を逃がさないように下しておくのがお勧めです。

そして、軒先だけでなく、室内の間仕切りとして使うことも出来ます。

今でも、寺社などで使われる、簾の周囲に布を縫ったものを御簾と言いますが、御簾は平安時代に寝殿内で使われていた間仕切りの一種です。

インテリアとしての要素も持っていて、御簾は室内装飾としても活用されていました。

源氏物語の中には、この御簾が沢山出てくるのですが、簾の持つ特色を最大限活用していたのがよく分かります☆

◎通風できる間仕切りとして活用する

ちょっと昔は、建具を季節に合わせて変える風習がありましたが、現在は夏障子が珍しいものになってしまいました。

和室には、1年中襖、というお家がほとんどだと思います。

そこで、襖の代わりに簾を使います。

長押に長押フックを取り付けるだけで、簡単に簾は掛けられます☆

現在の住宅と異なって、昔ながらの和風住宅には、やはり自然風を通すことはとっても大事。

湿度のこもりやすくなるこれからの時期は、特に大切です。

◎目隠し・インテリアとして活用する

学生時代に友達と1件家をシェアしていた時、

私は、編んでいる竹や葦の部分に、クリップで写真を挟んだり、フックを付けて、小物の見せる収納に活用したりしていました。

他にも、押入れの襖の代わりに簾を用いると、通風が行える上に、目隠しの効果もあります。

カラーボックスの目隠しにも、カーテンを使用するよりも、湿気がこもりにくいですよ☆

時代は違くても、現代流アレンジで、もっと簾のもつ特徴を活用できるかもしれませんね。

「時代が違うから」ではなくて、柔軟に考えることで、建物と生活の歴史から現代に活用できることは沢山あるかもしれません(*´▽`*)

最近は、洋風すだれというものも出ていて、比較的安価で購入できます。

室内・室外で幅広く活用してみてください☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は、簾の語源や歴史について書きました。

今回は、簾の活用法をご紹介します。

簾は1年中使える?! 簾をもっと活用しよう☆

簾と聞くと、暑くて日差しの強い日の軒先を想像しますよね。

日差しを遮りつつ、風を通してくれるので、これからの季節に重宝します。

窓の外側10センチ位の場所に掛けるのが効果的です。

簾は、夏場に使うもの、という印象が強いですが、

簾のなが~い歴史を追ってみると、簾の活用法が見えてきました☆

源氏物語の中で、簾(原文では、御簾)が雪と一緒に登場する場面があるんです☆

雪?冬??

そうなんです☆

なんと、1年を通して、簾を使っていたんですね(*'ω'*)

寒そう~と感じるかもしれませんが、これまた理に適ってるんです☆

簾は、実は、遮熱だけでなく、断熱の効果もあるんです!

なんて、優秀(*´▽`*)

なので、夏、日射の強い時間帯は下しておいて、涼しくなってきた頃には上げるようにするのが快適に過ごすコツ。

そして、冬には、暖房の効果を逃がさないように下しておくのがお勧めです。

そして、軒先だけでなく、室内の間仕切りとして使うことも出来ます。

今でも、寺社などで使われる、簾の周囲に布を縫ったものを御簾と言いますが、御簾は平安時代に寝殿内で使われていた間仕切りの一種です。

インテリアとしての要素も持っていて、御簾は室内装飾としても活用されていました。

源氏物語の中には、この御簾が沢山出てくるのですが、簾の持つ特色を最大限活用していたのがよく分かります☆

◎通風できる間仕切りとして活用する

ちょっと昔は、建具を季節に合わせて変える風習がありましたが、現在は夏障子が珍しいものになってしまいました。

和室には、1年中襖、というお家がほとんどだと思います。

そこで、襖の代わりに簾を使います。

長押に長押フックを取り付けるだけで、簡単に簾は掛けられます☆

現在の住宅と異なって、昔ながらの和風住宅には、やはり自然風を通すことはとっても大事。

湿度のこもりやすくなるこれからの時期は、特に大切です。

◎目隠し・インテリアとして活用する

学生時代に友達と1件家をシェアしていた時、

私は、編んでいる竹や葦の部分に、クリップで写真を挟んだり、フックを付けて、小物の見せる収納に活用したりしていました。

他にも、押入れの襖の代わりに簾を用いると、通風が行える上に、目隠しの効果もあります。

カラーボックスの目隠しにも、カーテンを使用するよりも、湿気がこもりにくいですよ☆

時代は違くても、現代流アレンジで、もっと簾のもつ特徴を活用できるかもしれませんね。

「時代が違うから」ではなくて、柔軟に考えることで、建物と生活の歴史から現代に活用できることは沢山あるかもしれません(*´▽`*)

最近は、洋風すだれというものも出ていて、比較的安価で購入できます。

室内・室外で幅広く活用してみてください☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年05月22日

簾がお店に並んでいたので、簾について書いてみました☆簾は古代人も使ってた

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

お久しぶりの更新になってしまいました<(_ _)>

毎年のことですが、この時期になると、草木の成長が早いですね☆

ポカポカ日和が気持ちよいし、この時期の青々した風景がとっても好きです(*'ω'*)

買物をしている時に、「簾(すだれ)」が目に入りました。

そこで、今日は簾(すだれ)について書くことにしました(*^-^*)

軒に掛かっている簾を見ると、何とも風流で落ち着きます。

簾越しに見る外の景色も素敵ですよね☆

簾とは?

簾は、軒下に掛けて日差しを弱め、風を通す役割のもの。

それに加え、目隠しとしての役割も。

室内から外は見えるのに、外から中が見えないのが特徴です。

レースカーテンやブラインド、ロールカーテンと比べても、この3つの効果を併せ持っているものって、なかなか無いですよね。

簾の素材は、一般的に葦(ヨシ)や竹ですが、それ以外にも、篠(しの)、萱(かや)、菅(すげ)、真菰(まこも:畳の記事でもご紹介しています)などがあります。

そういった素材を細かく割いて、糸で編んだものが簾。

因みに、葦簀(よしず)は、簾の中で葦を素材としたもので立て掛けて使うものを言います。

簾の高級なものは、「御簾(みす)」や「玉垂れ(たまだれ)」と呼ばれます。

神社やお寺などで、御簾は見かけますね☆

簾(すだれ)の語源

簾の語源は、『隙間』や『透く』を表す「簀(す)」を垂らす ことから、簀垂れ⇒簾 とする説と、

住居を表す『巣(す)』の前に垂らす ことから、巣垂れ⇒簾 とする説があります。

簾の歴史

簾は、中国から日本へ伝来したと考えられています。

中国では『漢書』の中に、「簾」が出てきます。紀元前の前漢時代に既に簾が存在したと考えられています。

その記述の中で、寝殿の入口に簾が使われているんです。

畳以上に古い歴史ですね!

日本に、「簾」という言葉が初めて文献に登場するのは『万葉集(まんようしゅう)』の中です。

額田王(ぬかたのおおきみ)が詠った和歌に

君待つと わが恋ひをれば わが屋戸の すだれ動かし 秋の風吹く

飛鳥時代には、簾が伝来していたことが分かります。

ただ、弥生時代や古墳時代に、筵(むしろ)や蓑(みの)を作る『菰桁(こもげた)』という道具があったことや、

縄文時代後期の青田遺跡から簾状の遺物が出土していることから、もっと以前に伝来していた可能性が考えられます。

大和王権時代には、隼人(はやと)と呼ばれる官職についた人々が、竹細工と専門に行ったとされています。

簾も竹細工の一種として製作されていたかもしれません。

平安時代以降は、文献の他、絵巻などでも簾は登場します。

枕草子で有名な清少納言、源氏物語の紫式部…

簾が平安貴族の生活に、ごく普通に存在していたことが窺えます。

江戸時代には、城・武家屋敷・神社・お寺・商家・・と様々な場所で使われています。

畳奉行のことを以前書きましたが、簾にも専門の職人がいて、御簾師と呼ばれていました。

古代から現代まで、長く生活の身近にある簾。

歴史を折ってみると、簾の活用法が見えてきます☆

明日は、夏だけじゃない、簾の活用法をご紹介します☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

お久しぶりの更新になってしまいました<(_ _)>

毎年のことですが、この時期になると、草木の成長が早いですね☆

ポカポカ日和が気持ちよいし、この時期の青々した風景がとっても好きです(*'ω'*)

買物をしている時に、「簾(すだれ)」が目に入りました。

そこで、今日は簾(すだれ)について書くことにしました(*^-^*)

軒に掛かっている簾を見ると、何とも風流で落ち着きます。

簾越しに見る外の景色も素敵ですよね☆

簾とは?

簾は、軒下に掛けて日差しを弱め、風を通す役割のもの。

それに加え、目隠しとしての役割も。

室内から外は見えるのに、外から中が見えないのが特徴です。

レースカーテンやブラインド、ロールカーテンと比べても、この3つの効果を併せ持っているものって、なかなか無いですよね。

簾の素材は、一般的に葦(ヨシ)や竹ですが、それ以外にも、篠(しの)、萱(かや)、菅(すげ)、真菰(まこも:畳の記事でもご紹介しています)などがあります。

そういった素材を細かく割いて、糸で編んだものが簾。

因みに、葦簀(よしず)は、簾の中で葦を素材としたもので立て掛けて使うものを言います。

簾の高級なものは、「御簾(みす)」や「玉垂れ(たまだれ)」と呼ばれます。

神社やお寺などで、御簾は見かけますね☆

簾(すだれ)の語源

簾の語源は、『隙間』や『透く』を表す「簀(す)」を垂らす ことから、簀垂れ⇒簾 とする説と、

住居を表す『巣(す)』の前に垂らす ことから、巣垂れ⇒簾 とする説があります。

簾の歴史

簾は、中国から日本へ伝来したと考えられています。

中国では『漢書』の中に、「簾」が出てきます。紀元前の前漢時代に既に簾が存在したと考えられています。

その記述の中で、寝殿の入口に簾が使われているんです。

畳以上に古い歴史ですね!

日本に、「簾」という言葉が初めて文献に登場するのは『万葉集(まんようしゅう)』の中です。

額田王(ぬかたのおおきみ)が詠った和歌に

君待つと わが恋ひをれば わが屋戸の すだれ動かし 秋の風吹く

飛鳥時代には、簾が伝来していたことが分かります。

ただ、弥生時代や古墳時代に、筵(むしろ)や蓑(みの)を作る『菰桁(こもげた)』という道具があったことや、

縄文時代後期の青田遺跡から簾状の遺物が出土していることから、もっと以前に伝来していた可能性が考えられます。

大和王権時代には、隼人(はやと)と呼ばれる官職についた人々が、竹細工と専門に行ったとされています。

簾も竹細工の一種として製作されていたかもしれません。

平安時代以降は、文献の他、絵巻などでも簾は登場します。

枕草子で有名な清少納言、源氏物語の紫式部…

簾が平安貴族の生活に、ごく普通に存在していたことが窺えます。

江戸時代には、城・武家屋敷・神社・お寺・商家・・と様々な場所で使われています。

畳奉行のことを以前書きましたが、簾にも専門の職人がいて、御簾師と呼ばれていました。

古代から現代まで、長く生活の身近にある簾。

歴史を折ってみると、簾の活用法が見えてきます☆

明日は、夏だけじゃない、簾の活用法をご紹介します☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年03月19日

樹脂窓の効果ってどれ位?実験してみました☆

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

樹脂窓が良いと聞くけれど、どれほどの効果なのかな~と思い、比較実験してみました。

比べるのは、これまで一般的に使われているアルミ製のサッシと、樹脂製のサッシ。

それぞれのサッシの断面に、室外側に寒い冷気に見立ててドライアイスを置きます。

3分くらいすると、アルミ製の方はサッシの内側が冷たくなってきました。

樹脂製の方は、全く温度変化を感じません。

左側が、アルミ製。右側が樹脂製。

4分半でアルミの方は室内側も冷えてきました。

樹脂製は・・・何ともない!( ゚Д゚)

壁内にあたる部分も確かめてみましたが、壁内への冷気の流入も樹脂製はありませんでした。

5分後、ドライアイスを取り出して、経過を見ます。

樹脂製の方は相変わらずサッシ内部に温度変化が無いのに比べて、アルミの方はキンキンに冷えた状態。

6分半を経過した頃から、アルミサッシに付着していた霜が水滴に変わり始めました。

窓に起こる結露の状態です。

こんなに歴然とした違いが出るとは、正直思っていませんでした( ;∀;)

樹脂性も、さずがにドライアイスの温度だと、ちょっと冷たくなったりするだろうな~と思っていたので・・・

実際に試してみて、樹脂製のサッシの断熱効果を実感することが出来ました(´▽`)

なんで、これほどの違いがあるのに、日本ではアルミが一般的だったの?というと、

生活様式の変化や、工法の変化によって、木製建具からサッシに変わっていく際、サッシの開発を始めたのがファスナーを造る会社だったことが関係します。

ファスナーを造っていた会社が、加工技術と素材でサッシが創れるのではないか?ということで造ったのがアルミ製のサッシ。

それ以降、サッシといえば、アルミというのが日本の中では常識化していったんですね。

それまでの日本の住宅では、高温多湿の夏をいかに快適に過ごすかということに重点を置いていたため、通風できれば良し、だったんですが、冬には木製建具よりも気密性が高く、熱を伝えやすいサッシにより、逃げ場のなくなった湿気によって結露という問題が出てきました。

その為に、壁の内部の木材が腐ったり、カビが発生したり。

サッシに取り換えている古い家では、それよりも古い木製建具の家よりも、木材の腐朽が多かったりします。

古い家ならではの造りに及ぼす影響なども考慮しながら、断熱性の検討をしていくことが大切。

今後も気になったことは実験してみようと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

樹脂窓が良いと聞くけれど、どれほどの効果なのかな~と思い、比較実験してみました。

比べるのは、これまで一般的に使われているアルミ製のサッシと、樹脂製のサッシ。

それぞれのサッシの断面に、室外側に寒い冷気に見立ててドライアイスを置きます。

3分くらいすると、アルミ製の方はサッシの内側が冷たくなってきました。

樹脂製の方は、全く温度変化を感じません。

左側が、アルミ製。右側が樹脂製。

4分半でアルミの方は室内側も冷えてきました。

樹脂製は・・・何ともない!( ゚Д゚)

壁内にあたる部分も確かめてみましたが、壁内への冷気の流入も樹脂製はありませんでした。

5分後、ドライアイスを取り出して、経過を見ます。

樹脂製の方は相変わらずサッシ内部に温度変化が無いのに比べて、アルミの方はキンキンに冷えた状態。

6分半を経過した頃から、アルミサッシに付着していた霜が水滴に変わり始めました。

窓に起こる結露の状態です。

こんなに歴然とした違いが出るとは、正直思っていませんでした( ;∀;)

樹脂性も、さずがにドライアイスの温度だと、ちょっと冷たくなったりするだろうな~と思っていたので・・・

実際に試してみて、樹脂製のサッシの断熱効果を実感することが出来ました(´▽`)

なんで、これほどの違いがあるのに、日本ではアルミが一般的だったの?というと、

生活様式の変化や、工法の変化によって、木製建具からサッシに変わっていく際、サッシの開発を始めたのがファスナーを造る会社だったことが関係します。

ファスナーを造っていた会社が、加工技術と素材でサッシが創れるのではないか?ということで造ったのがアルミ製のサッシ。

それ以降、サッシといえば、アルミというのが日本の中では常識化していったんですね。

それまでの日本の住宅では、高温多湿の夏をいかに快適に過ごすかということに重点を置いていたため、通風できれば良し、だったんですが、冬には木製建具よりも気密性が高く、熱を伝えやすいサッシにより、逃げ場のなくなった湿気によって結露という問題が出てきました。

その為に、壁の内部の木材が腐ったり、カビが発生したり。

サッシに取り換えている古い家では、それよりも古い木製建具の家よりも、木材の腐朽が多かったりします。

古い家ならではの造りに及ぼす影響なども考慮しながら、断熱性の検討をしていくことが大切。

今後も気になったことは実験してみようと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年02月23日

屋根の上でサーフィンする兎、見ぃつけた☆この門、ただもんじゃない!(善楽寺探訪5)

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日も、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。

善楽寺は、真宗興正派のお寺。

大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。

ご住職のお話によると、開基は、室町時代の終わり頃(享禄3年)。約500年弱前だそうです。

現在の本堂は、明和元年(1764年)に建立された建物で、今年でちょうど253年!!

前回は、善楽寺さんのお座敷で拝見した、組子欄間や、ガラス戸、畳縁など、トキメイタものをご紹介しました☆

今回は、とっても魅力的なお寺の門をご紹介します(*‘ω‘ *)

お寺の門は、両袖に潜り戸を設けた薬医門(やくいもん)です。

門の4隅の留蓋瓦は、それぞれ立浪の上に兎が乗っていました☆

サーファーうさぎです(*'ω'*)♪

この兎と海?!なんの関係が???と思われると思いますが、実は、兎は防火のおまじないとして瓦に使われているんです☆

兎がなんで、防火に関係しているかというと、昔から太陽に対して、月は水を象徴するものとされてきました。

そして、月といえば兎が住んでいると思われていたため、ウサギ=水の象徴になったんです。

波乗りウサギは、水のパワーを存分に発揮している、念には念をの火除けのおまじないですね!

(その他のおまじないは、こちらの記事で☆)

棟の部分は、輪違い(下側)と、松皮菱(まつかわびし:上側)の組棟。

棟の両端には、鯱(しゃちほこ)が乗っています。

鯱(しゃちほこ)とそのルーツは、下の記事でご紹介しています。

下がり棟の両側と下がり鬼には、同じ菊紋様が入っています。

この門、かなりの職人さんのこだわりが見えます(*‘ω‘ *)!

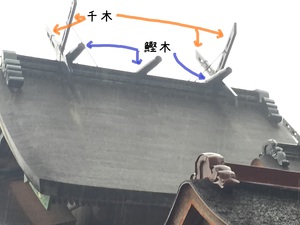

屋根の妻を見たところ。

懸魚の奥に見える、大きくて丸い柱は、大瓶束。

大きいビンの束と書いて、「たいへいづか」と読みます。

大瓶束は、蟇股と同じ役割で、梁の上にあって上部の重みを支えます。

そして、時代を経るにしたがって、これまた蟇股と同様に装飾性が重視されるようになります。

大瓶束の両側に大渦の紋様があります。

この部分は、笈型(おいがた)と呼ばれます。

大瓶束の下部で、梁にかかっている部分は、結綿(ゆいわた)と言います。

結綿にも彫刻が彫られています。割と控えめな彫刻。

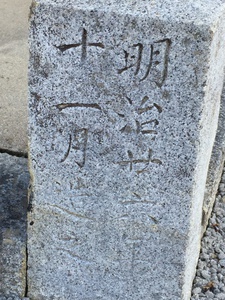

この門、明治時代に出来たらしいのですが、

笈型の部分の彫刻、どっかで見た気がするなぁ~と思ったら、江戸時代後期の大工さんが残した絵集の中の図案に似ている(゜o゜)

似ているなぁ~と思った絵集の発行の年を見てみたら、「明和8年(1771年)」☆

善楽寺さんの本堂が建立された時代と同じ(´▽`)♪

江戸時代に多く出版された絵集などの図案を元に彫刻されたにしても、すごい偶然!

門には、他にも沢山の彫刻が見られたので、他の彫刻も詳しく調べてみたいです☆

そして、善楽寺さんで見てほしい彫刻があるんですが、それは写真は載せないでおきます(^^)

その彫刻は、門を入る時では無くて、出るときにしか見られない彫刻。

是非、善楽寺さんで直接見てほしいと思います(^^)

善楽寺さん、5回にわたってご紹介しましたが、まだまだご紹介仕切れていないことが沢山

ちょこちょこ追加でご紹介出来たらと思います。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日も、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。

善楽寺は、真宗興正派のお寺。

大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。

ご住職のお話によると、開基は、室町時代の終わり頃(享禄3年)。約500年弱前だそうです。

現在の本堂は、明和元年(1764年)に建立された建物で、今年でちょうど253年!!

前回は、善楽寺さんのお座敷で拝見した、組子欄間や、ガラス戸、畳縁など、トキメイタものをご紹介しました☆

今回は、とっても魅力的なお寺の門をご紹介します(*‘ω‘ *)

お寺の門は、両袖に潜り戸を設けた薬医門(やくいもん)です。

門の4隅の留蓋瓦は、それぞれ立浪の上に兎が乗っていました☆

サーファーうさぎです(*'ω'*)♪

この兎と海?!なんの関係が???と思われると思いますが、実は、兎は防火のおまじないとして瓦に使われているんです☆

兎がなんで、防火に関係しているかというと、昔から太陽に対して、月は水を象徴するものとされてきました。

そして、月といえば兎が住んでいると思われていたため、ウサギ=水の象徴になったんです。

波乗りウサギは、水のパワーを存分に発揮している、念には念をの火除けのおまじないですね!

(その他のおまじないは、こちらの記事で☆)

棟の部分は、輪違い(下側)と、松皮菱(まつかわびし:上側)の組棟。

棟の両端には、鯱(しゃちほこ)が乗っています。

鯱(しゃちほこ)とそのルーツは、下の記事でご紹介しています。

2017/01/17

下がり棟の両側と下がり鬼には、同じ菊紋様が入っています。

この門、かなりの職人さんのこだわりが見えます(*‘ω‘ *)!

屋根の妻を見たところ。

懸魚の奥に見える、大きくて丸い柱は、大瓶束。

大きいビンの束と書いて、「たいへいづか」と読みます。

大瓶束は、蟇股と同じ役割で、梁の上にあって上部の重みを支えます。

そして、時代を経るにしたがって、これまた蟇股と同様に装飾性が重視されるようになります。

大瓶束の両側に大渦の紋様があります。

この部分は、笈型(おいがた)と呼ばれます。

大瓶束の下部で、梁にかかっている部分は、結綿(ゆいわた)と言います。

結綿にも彫刻が彫られています。割と控えめな彫刻。

この門、明治時代に出来たらしいのですが、

笈型の部分の彫刻、どっかで見た気がするなぁ~と思ったら、江戸時代後期の大工さんが残した絵集の中の図案に似ている(゜o゜)

似ているなぁ~と思った絵集の発行の年を見てみたら、「明和8年(1771年)」☆

善楽寺さんの本堂が建立された時代と同じ(´▽`)♪

江戸時代に多く出版された絵集などの図案を元に彫刻されたにしても、すごい偶然!

門には、他にも沢山の彫刻が見られたので、他の彫刻も詳しく調べてみたいです☆

そして、善楽寺さんで見てほしい彫刻があるんですが、それは写真は載せないでおきます(^^)

その彫刻は、門を入る時では無くて、出るときにしか見られない彫刻。

是非、善楽寺さんで直接見てほしいと思います(^^)

善楽寺さん、5回にわたってご紹介しましたが、まだまだご紹介仕切れていないことが沢山

ちょこちょこ追加でご紹介出来たらと思います。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年02月21日

日本のお座敷は美しいー善楽寺探訪4

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます

今日も、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。

善楽寺は、真宗興正派のお寺。

大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。

ご住職のお話によると、開基は、室町時代の終わり頃(享禄3年)。約500年弱前だそうです。

現在の本堂は、明和元年(1764年)に建立された建物で、今年でちょうど253年!!

前回は、江戸時代の寺社建築の特徴が見られる彫刻など、本殿内部をご紹介しました☆

今回は、庫裡(くり)をご案内いただいた際に、私がときめいたものをご紹介します(*‘ω‘ *)

こちらは、お寺で「書院」と呼ばれているお座敷。

左から、脇床(わきどこ)・床(とこ)・書院と並んでいます。

書院は、床の間に取り込まれた取込付け書院の形式です。

書院窓から取り込まれた光のつくる陰影がとても綺麗です(´▽`)

書院欄間は、桝格子に井桁の組子。(組子というのは、とってもざっくり言うと、戸に入った色んな模様の枠です)

書院窓は、縦繁(たてしげ)という組子の縦の材(竪子:たてこ)を狭い感覚で組んだもので、書院に多く用いられる組子の種類です。

こちらの縦繁の中でも、竪子の本数の多い「柳(やなぎ)」と呼ばれるものです。(短冊と呼んだりもします)

畳床の畳縁↓

七宝花角の紋様です。

お座敷の畳縁↓

亀甲に折り鶴☆

畳縁だけ見ると、とても大胆な柄ですが、室内全体で見るとさりげないアクセント。

お座敷とのバランスが絶妙で、とっても参考になりました☆

こちらは、綺麗なガラス戸☆

上部は、変わり組子。

上の写真は、変わり組子の角の一部を撮ったものです。

細かく切れ目を入れて、部材に丸みを持たせているのが良く分かります。

こういったガラス戸にも、障子や格子戸などの組子技術が受け継がれていて、日本のガラス戸の種類は、障子の組子種類が基になっているんです。

その為、昭和中期くらいまでのガラス戸には、日本独特のガラス戸のデザインが多いんですね☆

現在は、そのデザイン性が珍しく、日本人だけじゃなく、海外の方もレトロなガラス戸のコレクターが多いです☆

大量生産できる建具に押され、組子技術を持った職人も減少してきましたが、伝統技術を持った職人を絶やさない為の努力を、

建築に関わる者全体で考えて行かなくちゃいけないなぁ~と、ご住職に庫裡をご案内いただき、お話しながら思いました。

次回は、善楽寺さんの探訪で、どこから見ても大興奮☆ワクワクが止まらない門をご紹介します☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます

今日も、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。

善楽寺は、真宗興正派のお寺。

大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。

ご住職のお話によると、開基は、室町時代の終わり頃(享禄3年)。約500年弱前だそうです。

現在の本堂は、明和元年(1764年)に建立された建物で、今年でちょうど253年!!

前回は、江戸時代の寺社建築の特徴が見られる彫刻など、本殿内部をご紹介しました☆

今回は、庫裡(くり)をご案内いただいた際に、私がときめいたものをご紹介します(*‘ω‘ *)

こちらは、お寺で「書院」と呼ばれているお座敷。

左から、脇床(わきどこ)・床(とこ)・書院と並んでいます。

書院は、床の間に取り込まれた取込付け書院の形式です。

書院窓から取り込まれた光のつくる陰影がとても綺麗です(´▽`)

書院欄間は、桝格子に井桁の組子。(組子というのは、とってもざっくり言うと、戸に入った色んな模様の枠です)

書院窓は、縦繁(たてしげ)という組子の縦の材(竪子:たてこ)を狭い感覚で組んだもので、書院に多く用いられる組子の種類です。

こちらの縦繁の中でも、竪子の本数の多い「柳(やなぎ)」と呼ばれるものです。(短冊と呼んだりもします)

畳床の畳縁↓

七宝花角の紋様です。

お座敷の畳縁↓

亀甲に折り鶴☆

畳縁だけ見ると、とても大胆な柄ですが、室内全体で見るとさりげないアクセント。

お座敷とのバランスが絶妙で、とっても参考になりました☆

こちらは、綺麗なガラス戸☆

上部は、変わり組子。

上の写真は、変わり組子の角の一部を撮ったものです。

細かく切れ目を入れて、部材に丸みを持たせているのが良く分かります。

こういったガラス戸にも、障子や格子戸などの組子技術が受け継がれていて、日本のガラス戸の種類は、障子の組子種類が基になっているんです。

その為、昭和中期くらいまでのガラス戸には、日本独特のガラス戸のデザインが多いんですね☆

現在は、そのデザイン性が珍しく、日本人だけじゃなく、海外の方もレトロなガラス戸のコレクターが多いです☆

大量生産できる建具に押され、組子技術を持った職人も減少してきましたが、伝統技術を持った職人を絶やさない為の努力を、

建築に関わる者全体で考えて行かなくちゃいけないなぁ~と、ご住職に庫裡をご案内いただき、お話しながら思いました。

次回は、善楽寺さんの探訪で、どこから見ても大興奮☆ワクワクが止まらない門をご紹介します☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp