2018年02月23日

山の上のお寺本殿の改修打合せ

こんにちは⭐️

さぬき市谷野設計の谷野です(^ ^)

お読みいただき、ありがとうございます

打合せで何度かお伺いしている、山の上のお寺の本殿改修。

今回の改修で、1番ネックになる部分が屋根。

屋根の形状は入母屋なのですが、かなり反りの強い屋根です。

屋根は昔ながらの丸瓦で、土の上にそのまま瓦を載せて固定しています。

瓦は、建立当時から特に葺き替えた形跡は見受けられませんでした。(一部銅板に変更箇所有り)

土がかなり痩せて、瓦の重さでだいぶズレています。

拝殿は、銅板に葺き替えられていて、本殿も拝殿側の一部が銅板葺きに変えられています。

瓦で葺き替えるか、拝殿と同じように銅板葺きに変えるかも含めて、住職のご要望を伺いながら、棟梁、屋根職人たちと打合せを重ねてきました。

最終的に、拝殿に合わせて銅板に変えることに。

↑本殿内部の確認中

お寺の行事日程を確認して、工事の工程を決定。

工事になると、御本尊を一旦仮住まいの場所までお引越し。

仮住まいといえど、御本尊様のお住まい。

どちらにお引越しして頂くのがいいかも悩みどころです。

今日の打合せでは、ご住職からとっても有難く深いお話を沢山伺いました(^ ^)

さぬき市谷野設計の谷野です(^ ^)

お読みいただき、ありがとうございます

打合せで何度かお伺いしている、山の上のお寺の本殿改修。

今回の改修で、1番ネックになる部分が屋根。

屋根の形状は入母屋なのですが、かなり反りの強い屋根です。

屋根は昔ながらの丸瓦で、土の上にそのまま瓦を載せて固定しています。

瓦は、建立当時から特に葺き替えた形跡は見受けられませんでした。(一部銅板に変更箇所有り)

土がかなり痩せて、瓦の重さでだいぶズレています。

拝殿は、銅板に葺き替えられていて、本殿も拝殿側の一部が銅板葺きに変えられています。

瓦で葺き替えるか、拝殿と同じように銅板葺きに変えるかも含めて、住職のご要望を伺いながら、棟梁、屋根職人たちと打合せを重ねてきました。

最終的に、拝殿に合わせて銅板に変えることに。

↑本殿内部の確認中

お寺の行事日程を確認して、工事の工程を決定。

工事になると、御本尊を一旦仮住まいの場所までお引越し。

仮住まいといえど、御本尊様のお住まい。

どちらにお引越しして頂くのがいいかも悩みどころです。

今日の打合せでは、ご住職からとっても有難く深いお話を沢山伺いました(^ ^)

2018年02月21日

業界用語は分かりにくい!玉掛けの講習

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

月曜日から3日間、玉掛け技能講習を受けて来ました。

玉掛けとは、クレーンを使って荷物を吊り、上げ下ろしする時に、吊り荷にチェーンやワイヤーロープなどを掛け外しする作業。

危険を伴う作業なので、1トン以上のクレーンを使うときには、技能資格が必要です。

と、偉そうに書いてますが、実は玉掛けという資格があるのもちょっと前まで知りませんでした(´-`).。oO

上棟の時に、クレーンを使って木材を上げる時に、お手伝いをしていると、棟梁が荷物の上げ下ろしの度に足場を登り降りしてるのを見て、

「私やりますよ」と言うと

「資格無い人だけでしたらいかんのや(補助はOK)と。

なんと‼︎ それで棟梁も他の大工さんも行ったり来たり。私が持ってたら、その分建て方に集中できるのに(。-_-。)

それがキッカケで玉掛け技能講習を申込ました。

最初の2日間は、みっちり学科の講習。

2日目の講習の後に学科の試験。

最終日の今日は、ひたすら実技の練習をした後に、実技試験。

…想像していたよりも難しく、部位や器具等の名前は聞き慣れないので、❓が沢山(u_u)

なんとか無事に、資格免許を取得する事が出来ました。

その業界の人にとっては、当たり前の用語や名称も、知らない人にとっては、❓ばかり。

建物に関してもそうですよね。

当たり前のように使っている名称や言葉が、お客さんに❓を生んでいるかもしれない。

❓のまま話が進めば不安だらけ。

そうならないように、分かりやすく丁寧に向き合っていかなきゃなと改めて感じました。

明日は、「棟梁に玉掛け取りましたよー」と報告するのが楽しみです(о´∀`о)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

月曜日から3日間、玉掛け技能講習を受けて来ました。

玉掛けとは、クレーンを使って荷物を吊り、上げ下ろしする時に、吊り荷にチェーンやワイヤーロープなどを掛け外しする作業。

危険を伴う作業なので、1トン以上のクレーンを使うときには、技能資格が必要です。

と、偉そうに書いてますが、実は玉掛けという資格があるのもちょっと前まで知りませんでした(´-`).。oO

上棟の時に、クレーンを使って木材を上げる時に、お手伝いをしていると、棟梁が荷物の上げ下ろしの度に足場を登り降りしてるのを見て、

「私やりますよ」と言うと

「資格無い人だけでしたらいかんのや(補助はOK)と。

なんと‼︎ それで棟梁も他の大工さんも行ったり来たり。私が持ってたら、その分建て方に集中できるのに(。-_-。)

それがキッカケで玉掛け技能講習を申込ました。

最初の2日間は、みっちり学科の講習。

2日目の講習の後に学科の試験。

最終日の今日は、ひたすら実技の練習をした後に、実技試験。

…想像していたよりも難しく、部位や器具等の名前は聞き慣れないので、❓が沢山(u_u)

なんとか無事に、資格免許を取得する事が出来ました。

その業界の人にとっては、当たり前の用語や名称も、知らない人にとっては、❓ばかり。

建物に関してもそうですよね。

当たり前のように使っている名称や言葉が、お客さんに❓を生んでいるかもしれない。

❓のまま話が進めば不安だらけ。

そうならないように、分かりやすく丁寧に向き合っていかなきゃなと改めて感じました。

明日は、「棟梁に玉掛け取りましたよー」と報告するのが楽しみです(о´∀`о)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年02月20日

あれ?雨漏り? という時の会社選びのポイント

こんにちは⭐️

さぬき市谷野設計の谷野です。

お読み頂き、ありがとうございます

最近、築50年程のお家の改修ご相談が多いのですが、改修をしようと思ったきっかけで多いものの一つに、雨漏りが有ります。

そして、雨漏りの多い箇所は、後に増築した部分と元々の建物の間が多いです。

増築の際に、元々ある屋根の下に屋根を差し込む形で納めていたり、屋根同士がぶつからないように、間が谷になっていたりします。

そこに枯葉やゴミなどが積もり、雨樋の流れをせき止め、行き場の無くなった水が雨漏りとして現れます。

屋根までなかなか上がって掃除という訳にいかない上、増築で屋根が入り組んでいたら尚のこと。

こちらのお宅は、間取り変更を含めた改修のご相談で伺ったのですが、よくよくお話を伺うと雨漏りもあるとの事。

職人が直ぐに屋根に上がってくれ、現状確認。

案の定、大量の落ち葉と風と共にやってきたのだろうゴミが。

直ぐに職人が溜まっていた枯葉やゴミを掃除してくれました。

改修の際には、下側にある屋根の傾斜を変えて片流れの屋根にし、谷を無くすようにご提案しました⭐️

増築、改修を行ってきた事で入り組んだ屋根は、勾配の取り方、外壁の取り合い部、天井の高さや窓との干渉など、考慮する事が沢山あります。

「うちも屋根入り組んでるわ」という方は、

屋根単体でなく、色んな観点からの判断が出来、対応出来るかどうか、を1つのポイントとして会社選び、業者選びをすると良いと思います⭐️

さぬき市谷野設計の谷野です。

お読み頂き、ありがとうございます

最近、築50年程のお家の改修ご相談が多いのですが、改修をしようと思ったきっかけで多いものの一つに、雨漏りが有ります。

そして、雨漏りの多い箇所は、後に増築した部分と元々の建物の間が多いです。

増築の際に、元々ある屋根の下に屋根を差し込む形で納めていたり、屋根同士がぶつからないように、間が谷になっていたりします。

そこに枯葉やゴミなどが積もり、雨樋の流れをせき止め、行き場の無くなった水が雨漏りとして現れます。

屋根までなかなか上がって掃除という訳にいかない上、増築で屋根が入り組んでいたら尚のこと。

こちらのお宅は、間取り変更を含めた改修のご相談で伺ったのですが、よくよくお話を伺うと雨漏りもあるとの事。

職人が直ぐに屋根に上がってくれ、現状確認。

案の定、大量の落ち葉と風と共にやってきたのだろうゴミが。

直ぐに職人が溜まっていた枯葉やゴミを掃除してくれました。

改修の際には、下側にある屋根の傾斜を変えて片流れの屋根にし、谷を無くすようにご提案しました⭐️

増築、改修を行ってきた事で入り組んだ屋根は、勾配の取り方、外壁の取り合い部、天井の高さや窓との干渉など、考慮する事が沢山あります。

「うちも屋根入り組んでるわ」という方は、

屋根単体でなく、色んな観点からの判断が出来、対応出来るかどうか、を1つのポイントとして会社選び、業者選びをすると良いと思います⭐️

2018年02月19日

築50年程のお家の改修ビフォア

こんにちは。

さぬき市の谷野設計、谷野です。

お読み頂き、ありがとうございます

先週の16日から始まった、昭和の風情が漂う素敵なお家の改修が始まりました⭐️

ビフォアアフターが、分かりやすいようにと、工事前に撮ってもらった写真データが届きました(^^)

なかなか普通のカメラでは広角が撮れないので、カメラマンさんにお願いしています⭐️

他の現場でも何度か撮って頂いてるカメラマンさんだけに、改修箇所を伝えたら、分かり易く撮ってくれました(*´꒳`*)

今回の改修は、お施主様の愛着のあるお家に残っているレトロ感を残したまま再生する事を主とした部分改修です⭐️

欄の部分はそのままに、玄関ドアを作成します。

今では製造されていない袖部分のガラスは、流用してレトロ感を残します。

トイレのドアは、内部の下側がペラペラ浮いてしまっている状態。

こちらのドアも、覗き窓のガラスは流用してドアを製作。

キッチン台や、隅調理器は、新しいものに入れ替え。

敢えてシステムキッチンではなく、キッチン台と調理器を残したいというご希望で、レトロ感を残しつつ古くさく感じない様に変化させます。

歪みや傷みが生じた木製建具は、建てた当時の状態に再生。

浴室は、今では珍しいステンレス浴槽。

こちらも、お施主様のご希望で、ユニットバスにはせず、少し広めの浴槽に入れ替え。

入れ替えの際に落とす部分の床タイルも、現在は製造されていない昭和レトロの象徴ともいえる玉石タイルで再生。

その他、建設当時にあった造り付けの天袋などを撤去した痕跡がそのまま残っている壁を漆喰で再生したり、張り巡らされた使われていない配管などを整理したりといった改修を行っています。

今では珍しいタイルやガラス、電気設備など、魅力たっぷりのお宅(*´꒳`*)

お施主様が、そのまま大事に残していきたいと思う気持ちに私も同調(´∀`)

納まりが難しい場所も沢山ありますが、職人さんとアレコレ考え、工夫しながら、お施主様のご希望の当時の状態プラスアルファに近づける様に頑張っている所です(^ ^)

さぬき市の谷野設計、谷野です。

お読み頂き、ありがとうございます

先週の16日から始まった、昭和の風情が漂う素敵なお家の改修が始まりました⭐️

ビフォアアフターが、分かりやすいようにと、工事前に撮ってもらった写真データが届きました(^^)

なかなか普通のカメラでは広角が撮れないので、カメラマンさんにお願いしています⭐️

他の現場でも何度か撮って頂いてるカメラマンさんだけに、改修箇所を伝えたら、分かり易く撮ってくれました(*´꒳`*)

今回の改修は、お施主様の愛着のあるお家に残っているレトロ感を残したまま再生する事を主とした部分改修です⭐️

欄の部分はそのままに、玄関ドアを作成します。

今では製造されていない袖部分のガラスは、流用してレトロ感を残します。

トイレのドアは、内部の下側がペラペラ浮いてしまっている状態。

こちらのドアも、覗き窓のガラスは流用してドアを製作。

キッチン台や、隅調理器は、新しいものに入れ替え。

敢えてシステムキッチンではなく、キッチン台と調理器を残したいというご希望で、レトロ感を残しつつ古くさく感じない様に変化させます。

歪みや傷みが生じた木製建具は、建てた当時の状態に再生。

浴室は、今では珍しいステンレス浴槽。

こちらも、お施主様のご希望で、ユニットバスにはせず、少し広めの浴槽に入れ替え。

入れ替えの際に落とす部分の床タイルも、現在は製造されていない昭和レトロの象徴ともいえる玉石タイルで再生。

その他、建設当時にあった造り付けの天袋などを撤去した痕跡がそのまま残っている壁を漆喰で再生したり、張り巡らされた使われていない配管などを整理したりといった改修を行っています。

今では珍しいタイルやガラス、電気設備など、魅力たっぷりのお宅(*´꒳`*)

お施主様が、そのまま大事に残していきたいと思う気持ちに私も同調(´∀`)

納まりが難しい場所も沢山ありますが、職人さんとアレコレ考え、工夫しながら、お施主様のご希望の当時の状態プラスアルファに近づける様に頑張っている所です(^ ^)

2018年02月17日

建築業界を目指す学生の皆さんへお話してきました☆

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨晩は、日建学院高松校様主催の建築業界を目指している高校生・専門学生の学生さんに向けての講習会と、2017年度合格者祝賀会に参加してきました。

講習会では、光栄なことに先輩建築士の方4名と共に、講師として学生の皆さんにお話をさせていただきました(^^)

熱心に聞き入る学生の皆さんと、諸先輩方の流石の講演内容にすっかり緊張(*ノωノ)

私は、異業種から建築業界に入った際に感じた、

・お客様と設計・施工側の視点や観点のズレと、そのズレを解消するために必要なこと

・お客さんの立場に立って伝えることの大切さ

・「好きなこと」を掘り下げて強みを見つける

といった内容を、実体験を交えながらお話させていただきました。

持参していた探訪記の瓦版を、熱心に読んでくださる学生もいて、お話していると

「僕も、古いお寺とかに興味があるんです」とのこと☆

なんと!嬉しい限りです(*´ω`*)

「いつでも、お寺や古民家の改修現場を見に来てね。探訪も案内するよ~!」

と、キラキラした目の学生とお約束をし、

嬉しいご縁と、こんな機会を与えて頂いたことに感謝(*´ω`*)

ほんの少しでも、建築業界を目指す若い方にとって参考にしてもらえたり、

話を通して伝統建築や技術に興味を持ってくれる方が増えると嬉しいです。

そして、諸先輩方のお話と、学生たちのキラキラした目に、刺激を沢山いただいた日でした☆

その後の合格祝賀会では、久しぶりにお会いする面々と楽しい時間を過ごしました(*´▽`*)♪

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨晩は、日建学院高松校様主催の建築業界を目指している高校生・専門学生の学生さんに向けての講習会と、2017年度合格者祝賀会に参加してきました。

講習会では、光栄なことに先輩建築士の方4名と共に、講師として学生の皆さんにお話をさせていただきました(^^)

熱心に聞き入る学生の皆さんと、諸先輩方の流石の講演内容にすっかり緊張(*ノωノ)

私は、異業種から建築業界に入った際に感じた、

・お客様と設計・施工側の視点や観点のズレと、そのズレを解消するために必要なこと

・お客さんの立場に立って伝えることの大切さ

・「好きなこと」を掘り下げて強みを見つける

といった内容を、実体験を交えながらお話させていただきました。

持参していた探訪記の瓦版を、熱心に読んでくださる学生もいて、お話していると

「僕も、古いお寺とかに興味があるんです」とのこと☆

なんと!嬉しい限りです(*´ω`*)

「いつでも、お寺や古民家の改修現場を見に来てね。探訪も案内するよ~!」

と、キラキラした目の学生とお約束をし、

嬉しいご縁と、こんな機会を与えて頂いたことに感謝(*´ω`*)

ほんの少しでも、建築業界を目指す若い方にとって参考にしてもらえたり、

話を通して伝統建築や技術に興味を持ってくれる方が増えると嬉しいです。

そして、諸先輩方のお話と、学生たちのキラキラした目に、刺激を沢山いただいた日でした☆

その後の合格祝賀会では、久しぶりにお会いする面々と楽しい時間を過ごしました(*´▽`*)♪

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年02月07日

今日のハッピーニュース☆

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日、事務所に嬉しいお電話がありました(*´ω`*)

三木町のあるお寺の先住職よりのお電話☆

毎月、ブログの瓦版と一緒にお便りを送らせていただいているのですが、

「今日、お便りが届きましたよ」とご連絡くださいました。

お話をしていると、なんと息子さんである現住職が私と同じ高校出身とのこと!!

私の先輩に当たられるとのことで、ご縁を感じました(^^)

「瓦版楽しみに読んでるよ。お寺のこと書いてあるし、良く調べてあって読むのが楽しい」

と仰っていただいて、嬉しい限りです(*´ω`*)♪

「○○寺さんにも、探訪に伺っても良いですか?」と不躾にお願いしたら、

とても心よく

「き~まい、き~まい。いつでも待っとるで」

と仰ってくださいました(^^)

嬉しすぎる~(*´▽`*)♪

わざわざご連絡頂いて、探訪も許可も下さって、有難うございます☆

探訪したら、こちらのブログでもご紹介させていただきますね(^^)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日、事務所に嬉しいお電話がありました(*´ω`*)

三木町のあるお寺の先住職よりのお電話☆

毎月、ブログの瓦版と一緒にお便りを送らせていただいているのですが、

「今日、お便りが届きましたよ」とご連絡くださいました。

お話をしていると、なんと息子さんである現住職が私と同じ高校出身とのこと!!

私の先輩に当たられるとのことで、ご縁を感じました(^^)

「瓦版楽しみに読んでるよ。お寺のこと書いてあるし、良く調べてあって読むのが楽しい」

と仰っていただいて、嬉しい限りです(*´ω`*)♪

「○○寺さんにも、探訪に伺っても良いですか?」と不躾にお願いしたら、

とても心よく

「き~まい、き~まい。いつでも待っとるで」

と仰ってくださいました(^^)

嬉しすぎる~(*´▽`*)♪

わざわざご連絡頂いて、探訪も許可も下さって、有難うございます☆

探訪したら、こちらのブログでもご紹介させていただきますね(^^)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年02月06日

古民家再生協会香川支部総会

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、全国古民家再生協会の香川県支部総会に丸亀まで行ってきました。

香川支部が発足となり、第一回目の総会です。

東讃からの参加は、私たちのみだったので、懇親会では、西讃の古民家再生の現状や地域活動を沢山お伺いして勉強になりました。

皆さん、伝統建築を後世に残そうという想いで活動されている方で、香川全体でその動きが活発になるように、私も出来ることをコツコツと頑張っていきたいです☆

写真、撮り忘れました((+_+))残念。。。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、全国古民家再生協会の香川県支部総会に丸亀まで行ってきました。

香川支部が発足となり、第一回目の総会です。

東讃からの参加は、私たちのみだったので、懇親会では、西讃の古民家再生の現状や地域活動を沢山お伺いして勉強になりました。

皆さん、伝統建築を後世に残そうという想いで活動されている方で、香川全体でその動きが活発になるように、私も出来ることをコツコツと頑張っていきたいです☆

写真、撮り忘れました((+_+))残念。。。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年02月02日

大工さんのお宅でホレボレする建具に出逢いました✨

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、岩盤上に建つお寺で一際職人の腕の光っていた「光付け」について、当時の工法に遡ってご紹介しました☆

先日、小豆島の昭和初期に建てられたお宅の改修工事で現地の大工さんとの打合せ。

その際に、大工さん宅に見事な木製建具があり、感動していたら写真とブログの許可を頂きました(#^.^#)

ありがとうございます(*´꒳`*)♫

島の木製建具職人が製作したとのこと。

余り材で造ってもらった、と仰っていましたが、とても納まりが綺麗で惚れ惚れしました☆

もう一つ、こちらは、今では製造されていない昔のガラスを再利用して造っています。

今月の中頃から工事に入る高松の築50年程のお宅の改修では、お施主様のご希望に沿って、もともとあった建具のガラスを流用して建具職人が傷んだ建具を再生します。

昔のガラスの再利用も再生も、簡単なことではありませんが、やはり既製品にはない暖かみと味わいを感じます。

現在、建具職人が製作中の建具も、お施主様と共にワクワク楽しみです(*´꒳`*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、岩盤上に建つお寺で一際職人の腕の光っていた「光付け」について、当時の工法に遡ってご紹介しました☆

先日、小豆島の昭和初期に建てられたお宅の改修工事で現地の大工さんとの打合せ。

その際に、大工さん宅に見事な木製建具があり、感動していたら写真とブログの許可を頂きました(#^.^#)

ありがとうございます(*´꒳`*)♫

島の木製建具職人が製作したとのこと。

余り材で造ってもらった、と仰っていましたが、とても納まりが綺麗で惚れ惚れしました☆

もう一つ、こちらは、今では製造されていない昔のガラスを再利用して造っています。

今月の中頃から工事に入る高松の築50年程のお宅の改修では、お施主様のご希望に沿って、もともとあった建具のガラスを流用して建具職人が傷んだ建具を再生します。

昔のガラスの再利用も再生も、簡単なことではありませんが、やはり既製品にはない暖かみと味わいを感じます。

現在、建具職人が製作中の建具も、お施主様と共にワクワク楽しみです(*´꒳`*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年02月01日

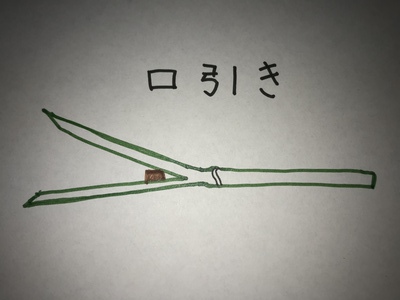

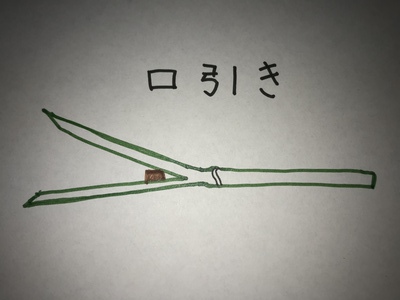

口引きによる光付け

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、山奥の岩盤上に建つお堂をご紹介しました☆

その記事の中で、「光付け」について触れているのですが、今日は、その「光付け(ひかりつけ)」って何ぞや?!をご紹介します!(^^)!

「光付け(ひかりつけ)」とは、部材同士の接する面が密着するように、片方の断面形状をもう一方に写し取ることを言います。

「ひかる」というのは、古くからの大工用語で「写す」ことを表します。

前回ご紹介した、岩盤の上に柱を建てる場合や、伝統構法では一般的な玉石を用いた場合の柱の下端、

丸太梁や太鼓梁が桁にかかる場合などに「光付け」は用いられていました。

現在でも、神社の遷宮や、重要文化財の改修などで、そのままの構法を用いて行う場合には、光付けが行われます。

自然の石や岩盤、木の反りなどをそのまま利用した伝統構法では、自然の凹凸に沿って、部材同士をピッタリと合わせるために無くてはならない工程。

1っ箇所の光付けでも、膨大な時間が掛かり、それを一つ一つ形状の異なるものに行っていくのですから、大変な作業です。

光付けには、「口引」を使って写す方法と、「光板」を使って写す方法があります。

前回の記事でご紹介した光付けは、「口引」によるもの。

ここでは、岩盤上のお堂が建った当時に遡り、口引きを使った光付けの方法をご紹介します☆

まず、口引きって何?というと、竹製のコンパスと思ってください。

柱の下端を垂直に岩盤に載せ、そのままの状態で口引きの一方を岩盤の表面に合わせます。

そして、もう一方で柱に線を描いていきます。

そうして、柱に岩盤の凹凸が写されるんです。

柱に描かれた凹凸に沿って、外部を削った後、今度は柱中央部の凹凸を写す作業になります。

岩盤表面に墨粉を撒き、その上に再度垂直に柱を立てます。

すると、岩盤の出っ張った所だけ、柱の下端に墨が付きます。

墨が付いたところを削り、再度、岩盤上に立て、更に墨が付いたところを削り・・・・・

この作業を幾度も繰り返して、ピッタリと合うようになるんです。

あわわ(´-`).。oO

なんと、根気と集中力と技術のいる作業((+_+))

そんな大変な工程を経て、やっとこさ土台が出来ています。

改めて、前回の記事の光付け部分を見てみます(*‘ω‘ *)

美しすぎる(*'ω'*)

当時、建築に関わった職人さんたちに改めて敬意を払いたい気持ちです。

皆さんのお仕事とお堂に掛けた想い、しっかり引き継ぎますね!

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、山奥の岩盤上に建つお堂をご紹介しました☆

その記事の中で、「光付け」について触れているのですが、今日は、その「光付け(ひかりつけ)」って何ぞや?!をご紹介します!(^^)!

「光付け(ひかりつけ)」とは、部材同士の接する面が密着するように、片方の断面形状をもう一方に写し取ることを言います。

「ひかる」というのは、古くからの大工用語で「写す」ことを表します。

前回ご紹介した、岩盤の上に柱を建てる場合や、伝統構法では一般的な玉石を用いた場合の柱の下端、

丸太梁や太鼓梁が桁にかかる場合などに「光付け」は用いられていました。

現在でも、神社の遷宮や、重要文化財の改修などで、そのままの構法を用いて行う場合には、光付けが行われます。

自然の石や岩盤、木の反りなどをそのまま利用した伝統構法では、自然の凹凸に沿って、部材同士をピッタリと合わせるために無くてはならない工程。

1っ箇所の光付けでも、膨大な時間が掛かり、それを一つ一つ形状の異なるものに行っていくのですから、大変な作業です。

光付けには、「口引」を使って写す方法と、「光板」を使って写す方法があります。

前回の記事でご紹介した光付けは、「口引」によるもの。

ここでは、岩盤上のお堂が建った当時に遡り、口引きを使った光付けの方法をご紹介します☆

まず、口引きって何?というと、竹製のコンパスと思ってください。

柱の下端を垂直に岩盤に載せ、そのままの状態で口引きの一方を岩盤の表面に合わせます。

そして、もう一方で柱に線を描いていきます。

そうして、柱に岩盤の凹凸が写されるんです。

柱に描かれた凹凸に沿って、外部を削った後、今度は柱中央部の凹凸を写す作業になります。

岩盤表面に墨粉を撒き、その上に再度垂直に柱を立てます。

すると、岩盤の出っ張った所だけ、柱の下端に墨が付きます。

墨が付いたところを削り、再度、岩盤上に立て、更に墨が付いたところを削り・・・・・

この作業を幾度も繰り返して、ピッタリと合うようになるんです。

あわわ(´-`).。oO

なんと、根気と集中力と技術のいる作業((+_+))

そんな大変な工程を経て、やっとこさ土台が出来ています。

改めて、前回の記事の光付け部分を見てみます(*‘ω‘ *)

美しすぎる(*'ω'*)

当時、建築に関わった職人さんたちに改めて敬意を払いたい気持ちです。

皆さんのお仕事とお堂に掛けた想い、しっかり引き継ぎますね!

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp