2018年10月16日

ぶらり散策で国護りの神社発見☆―鹿児島護国神社頓宮

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、について書きました☆

照国神社の周辺を散策

北東の方に進んだら、島津斉彬(なりあきら)の像がありました。

さらに、その先に、お社が(´▽`*)♪

西側から見たお社。

拝殿(右側)と本殿(左側)の間に渡廊下があります。

なんだか、拝殿と本殿がアンバランス。。

本殿の礎石を見ても、拝殿よりも新しいので、本殿は改修したのかもしれません。

拝殿は、ずっしりとした重厚な造り。

長く伸びた屋根部分を支える虹梁は、奥にみ海老虹梁(海老のように反り返った形)になっていました。

シンプルだけれど、枠自体が彫刻の一部となっている蟇股。

日本の戸の原型になった跳ね上げの蔀戸(しとみど)は、全部開け放たれていました。

おかげで、中の様子がよく見えます☆

正面に廻ってみると、向かって左の木鼻が一つ取れてました。

残念(´゚д゚`)・・・

ニャンコが雨宿り&お昼寝中(*^^*)

丁度真ん中で、神社を守っているみたいですね(*'ω'*)

現在は、護国神社は別の場所にあり、元あったこの場所が頓宮(とんぐう)となったようです。

思いがけず、護国のお社を見つけて嬉しかったです☆

鹿児島探訪のこれまでの記事↓

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、

2018/10/15

照国神社の周辺を散策

北東の方に進んだら、島津斉彬(なりあきら)の像がありました。

さらに、その先に、お社が(´▽`*)♪

西側から見たお社。

拝殿(右側)と本殿(左側)の間に渡廊下があります。

なんだか、拝殿と本殿がアンバランス。。

本殿の礎石を見ても、拝殿よりも新しいので、本殿は改修したのかもしれません。

拝殿は、ずっしりとした重厚な造り。

長く伸びた屋根部分を支える虹梁は、奥にみ海老虹梁(海老のように反り返った形)になっていました。

シンプルだけれど、枠自体が彫刻の一部となっている蟇股。

日本の戸の原型になった跳ね上げの蔀戸(しとみど)は、全部開け放たれていました。

おかげで、中の様子がよく見えます☆

正面に廻ってみると、向かって左の木鼻が一つ取れてました。

残念(´゚д゚`)・・・

ニャンコが雨宿り&お昼寝中(*^^*)

丁度真ん中で、神社を守っているみたいですね(*'ω'*)

現在は、護国神社は別の場所にあり、元あったこの場所が頓宮(とんぐう)となったようです。

思いがけず、護国のお社を見つけて嬉しかったです☆

鹿児島探訪のこれまでの記事↓

2018/10/08

2018/10/11

2018/10/15

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年10月15日

『せごどん』が愛した島津斉彬の照国神社で石灯籠レポ☆

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

鹿児島探訪の記事3回目☆

これまでの鹿児島探訪の記事は

今日は、一日目に訪れた、

照国神社☆

照国神社のご祭神は、薩摩藩11代藩主で、島津家28代目当主の島津斉彬(なりあきら)公です。

鳥居をくぐると、まず目に飛び込んでくるのは、左右に大きく広がった松の木。

鶴が翼を広げているように見えます。

縁起の良い鶴と、斉彬公の斉の字を取って「斉鶴」と名付けられているそう。

斉鶴を通り過ぎると、神門が見えてきました。

拝殿からお参り。

御朱印をいただきました☆

照国神社では、灯籠が面白かったので、灯籠をいくつかレポートします☆

先ずは、最も一般的な形の春日灯籠(かすがとうろう)。

㊉の島津家の家紋が彫られていますね。

こちらの灯籠は、竿石という、縦長の石に節が無いのが特徴的です。

次に、こちらの石灯籠

日露戦争の戦役凱旋記念に建てられた燈のようです。

笠石という、灯籠の屋根の様な部分に注目すると、まさしく屋根!!になっています。

屋根を支える隅木や垂木といった部材まで再現してして、とても凝っています。

笠石部分には、菊の紋章。

火袋石という、明かりが漏れる部分は、四角形で、島津家の㊉の紋と、桜の花。

続いてこちら☆

かなり年代物のようです。

火を灯す部分が、上下に2つあります。

こちらも、笠石部分が屋根をかたどっています。

丸瓦の部分までしっかり作りこんでありました(゜o゜)

火袋石の明かり窓は、上部が丸、下部は火灯の形をしています。

上部の方は、ハッキリと確認できないのですが、下部の屋根部分四隅には、鬼瓦も(*^^*)

次も変わった形の灯籠。

環状の火袋石の上に、丸形の火袋石が乗っています。

下の環状になった奥を除くと、ここにも島津家の㊉の紋が有りました。

石灯籠も色々見比べると面白いですね(´▽`*)

さぬき郷屋敷のお庭の石灯籠はこちら☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

鹿児島探訪の記事3回目☆

これまでの鹿児島探訪の記事は

2018/10/08

2018/10/11

今日は、一日目に訪れた、

照国神社☆

照国神社のご祭神は、薩摩藩11代藩主で、島津家28代目当主の島津斉彬(なりあきら)公です。

鳥居をくぐると、まず目に飛び込んでくるのは、左右に大きく広がった松の木。

鶴が翼を広げているように見えます。

縁起の良い鶴と、斉彬公の斉の字を取って「斉鶴」と名付けられているそう。

斉鶴を通り過ぎると、神門が見えてきました。

拝殿からお参り。

御朱印をいただきました☆

照国神社では、灯籠が面白かったので、灯籠をいくつかレポートします☆

先ずは、最も一般的な形の春日灯籠(かすがとうろう)。

㊉の島津家の家紋が彫られていますね。

こちらの灯籠は、竿石という、縦長の石に節が無いのが特徴的です。

次に、こちらの石灯籠

日露戦争の戦役凱旋記念に建てられた燈のようです。

笠石という、灯籠の屋根の様な部分に注目すると、まさしく屋根!!になっています。

屋根を支える隅木や垂木といった部材まで再現してして、とても凝っています。

笠石部分には、菊の紋章。

火袋石という、明かりが漏れる部分は、四角形で、島津家の㊉の紋と、桜の花。

続いてこちら☆

かなり年代物のようです。

火を灯す部分が、上下に2つあります。

こちらも、笠石部分が屋根をかたどっています。

丸瓦の部分までしっかり作りこんでありました(゜o゜)

火袋石の明かり窓は、上部が丸、下部は火灯の形をしています。

上部の方は、ハッキリと確認できないのですが、下部の屋根部分四隅には、鬼瓦も(*^^*)

次も変わった形の灯籠。

環状の火袋石の上に、丸形の火袋石が乗っています。

下の環状になった奥を除くと、ここにも島津家の㊉の紋が有りました。

石灯籠も色々見比べると面白いですね(´▽`*)

さぬき郷屋敷のお庭の石灯籠はこちら☆

2016/06/09

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年09月14日

神社の屋根を辿ったら、埴輪と竪穴式住居に行き着いた

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日、愛犬チョボとの散歩中、綺麗な夕焼けを見ました。

この季節の夕焼けはとっても好きです。

いつまでも見ていられますね(´-`)

前回は、「神社の屋根の○○を見たら性別が分かる?!」神社の豆知識を書きました☆

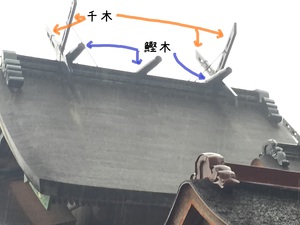

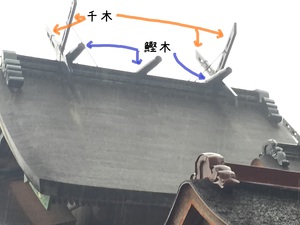

今日は、昨日の記事に関連して、神社の屋根にある千木(ちぎ)と鰹木(かつおぎ)について少し詳しく書きたいと思います。

千木と鰹木って何?

というと、昨日ざっくりと「神社のシンボル」と説明しました。

我ながら、スパっと、ざっくり言いすぎた感が否めない(*ノωノ)

もちょっと正確に言うと、「現在は、神社のシンボル的存在として屋根にある飾り」といったところです。

でも、これでも腑に落ちない。。。

だってホントはこの千木と鰹木こそ、古代住宅の名残なんです(*´▽`*)♪

ず~っと古くから存在する

まず、千木と鰹木を写真で見てみましょう。

「千木(ちぎ)」は、屋根の上に✖印のように見える部分です。

「鰹木(かつおぎ)」は、勝男木・堅魚木など、表記はいくつかあるのですが、棟に直角に並ぶ部材です。

現在は、「屋根飾り」と認識されている千木と鰹木ですが、元来は屋根に無くてはならない重要な存在だったんです。

蟇股や組物などと同じで、建築技術の発展や建築様式の変化などによって、次第に装飾としての意味が強くなっていきました。

先ほど、古代住宅の名残と書きましたが、下の写真を見てください☆

この写真は、復元された竪穴式住居です。

屋根の部分をも少し拡大してみます。

屋根の部分に✖に交差した木が沢山ありますね☆

これが、元祖「千木」です。

古代建築では、屋根葺き材は植物を重ねただけのもの。風などで飛んだりずれたりしないように、✖印に木材を組んで屋根葺き材を固定していたんですね。

そして、両端の✖に架け渡すように棟にあたる木が乗っています。

写真では、鰹木にあたる部分はありませんが、✖に組んだ木材を更に固定するために横に組んだものが鰹木の原型と思われます。

も一つ、写真を見てください☆

これは、古墳から出土した家形埴輪です。

屋根の部分、千木と鰹木のようなものが見えますね(^^)

この家形埴輪のような住居に住んでいたのは、かなりの高貴な方だと思いますが、他にも千木や鰹木が見て取れる家形埴輪は沢山出土しています。

古代の住居に欠かせない屋根部材が、現在では、神社のシンボルに。

これも、神社建築の「形を継承していく」という文化の賜物かもしれませんね(*´▽`*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日、愛犬チョボとの散歩中、綺麗な夕焼けを見ました。

この季節の夕焼けはとっても好きです。

いつまでも見ていられますね(´-`)

前回は、「神社の屋根の○○を見たら性別が分かる?!」神社の豆知識を書きました☆

今日は、昨日の記事に関連して、神社の屋根にある千木(ちぎ)と鰹木(かつおぎ)について少し詳しく書きたいと思います。

千木と鰹木って何?

というと、昨日ざっくりと「神社のシンボル」と説明しました。

我ながら、スパっと、ざっくり言いすぎた感が否めない(*ノωノ)

もちょっと正確に言うと、「現在は、神社のシンボル的存在として屋根にある飾り」といったところです。

でも、これでも腑に落ちない。。。

だってホントはこの千木と鰹木こそ、古代住宅の名残なんです(*´▽`*)♪

ず~っと古くから存在する

まず、千木と鰹木を写真で見てみましょう。

「千木(ちぎ)」は、屋根の上に✖印のように見える部分です。

「鰹木(かつおぎ)」は、勝男木・堅魚木など、表記はいくつかあるのですが、棟に直角に並ぶ部材です。

現在は、「屋根飾り」と認識されている千木と鰹木ですが、元来は屋根に無くてはならない重要な存在だったんです。

蟇股や組物などと同じで、建築技術の発展や建築様式の変化などによって、次第に装飾としての意味が強くなっていきました。

先ほど、古代住宅の名残と書きましたが、下の写真を見てください☆

この写真は、復元された竪穴式住居です。

屋根の部分をも少し拡大してみます。

屋根の部分に✖に交差した木が沢山ありますね☆

これが、元祖「千木」です。

古代建築では、屋根葺き材は植物を重ねただけのもの。風などで飛んだりずれたりしないように、✖印に木材を組んで屋根葺き材を固定していたんですね。

そして、両端の✖に架け渡すように棟にあたる木が乗っています。

写真では、鰹木にあたる部分はありませんが、✖に組んだ木材を更に固定するために横に組んだものが鰹木の原型と思われます。

も一つ、写真を見てください☆

これは、古墳から出土した家形埴輪です。

屋根の部分、千木と鰹木のようなものが見えますね(^^)

この家形埴輪のような住居に住んでいたのは、かなりの高貴な方だと思いますが、他にも千木や鰹木が見て取れる家形埴輪は沢山出土しています。

古代の住居に欠かせない屋根部材が、現在では、神社のシンボルに。

これも、神社建築の「形を継承していく」という文化の賜物かもしれませんね(*´▽`*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年09月13日

神社の屋根の○○を見たら、性別が分かる?!

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

すっかり朝夕の風が秋らしくなってきましたね。

でも、日中はまだ暑い。。

天候も変わりやすい時期なので、皆さん体調崩さないようになさってください。

昨日は、増築現場の土台敷きのお邪魔した記事を書きました☆

今日は、神社に行くときに知ってると面白い豆知識をご紹介します(*‘ω‘ *)

突然ですが、間違い探し☆

下の2つの写真の屋根を見比べて見てください。

①

②

どちらも神社の屋根を写したものです。社殿の様式は同じなのですが、異なる場所があります。

どこが違うでしょうか?

(因みに、金物が有る・無しではありません)

同じ方向からの写真じゃないので、ちょっと分かりづらかったかもしれませんね(´・ω・`)

答えは、

〇の部分です。千木(ちぎ)と言います。

①

②

千木については、出雲大社の記事や穂高神社の記事でもちょこっとご紹介していますが、ざっくり言うと、神社のシンボル的なものです。

(あまりにも、ざっくり良いすぎなので、改めて記事書きます(*ノωノ) )

分かりやすく、①と②を組み合わせて、屋根を正面から見た絵にしてみます。

絵の向かって左側が、①の千木。 向かって右が②の千木を表します。

①の千木は、地面に垂直に千木の先端が切れている(外削ぎ)に対して、②の千木は地面と平行・水平に先端が切れています(内削ぎ)。

実は、この垂直と水平の違いにも意味があります。

①のように垂直に切れている千木は男神を、②のように水平に切れている千木は女神を示します。

屋根に乗った千木を見ることで、その社殿に祀られているのが、男の神様が、女の神様かが分かるんです☆

(因みに、鰹木にも、ちょっとした法則があるのですが、それはまた別の機会にご紹介したいと思います。)

ただ、この垂直―男神、水平ー女神の法則が当てはまらない神社もあるんです。

その最たるものが、伊勢神宮。

伊勢神宮は、内宮・外宮共に女神なのですが、内宮が水平、外宮が垂直となっているんです。

伊勢神宮の内宮・外宮のみに許され、他の神社での模倣を禁止されている「唯一神明造」をはじめ、

伊勢神宮は、日本の神社の中でも別格で色んな規定外のある神社。

千木や鰹木の法則も独特のようです。

明日は、今日書ききれなかった千木と鰹木の起源について書きたいと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

すっかり朝夕の風が秋らしくなってきましたね。

でも、日中はまだ暑い。。

天候も変わりやすい時期なので、皆さん体調崩さないようになさってください。

昨日は、増築現場の土台敷きのお邪魔した記事を書きました☆

今日は、神社に行くときに知ってると面白い豆知識をご紹介します(*‘ω‘ *)

突然ですが、間違い探し☆

下の2つの写真の屋根を見比べて見てください。

①

②

どちらも神社の屋根を写したものです。社殿の様式は同じなのですが、異なる場所があります。

どこが違うでしょうか?

(因みに、金物が有る・無しではありません)

同じ方向からの写真じゃないので、ちょっと分かりづらかったかもしれませんね(´・ω・`)

答えは、

〇の部分です。千木(ちぎ)と言います。

①

②

千木については、出雲大社の記事や穂高神社の記事でもちょこっとご紹介していますが、ざっくり言うと、神社のシンボル的なものです。

(あまりにも、ざっくり良いすぎなので、改めて記事書きます(*ノωノ) )

分かりやすく、①と②を組み合わせて、屋根を正面から見た絵にしてみます。

絵の向かって左側が、①の千木。 向かって右が②の千木を表します。

①の千木は、地面に垂直に千木の先端が切れている(外削ぎ)に対して、②の千木は地面と平行・水平に先端が切れています(内削ぎ)。

実は、この垂直と水平の違いにも意味があります。

①のように垂直に切れている千木は男神を、②のように水平に切れている千木は女神を示します。

屋根に乗った千木を見ることで、その社殿に祀られているのが、男の神様が、女の神様かが分かるんです☆

(因みに、鰹木にも、ちょっとした法則があるのですが、それはまた別の機会にご紹介したいと思います。)

ただ、この垂直―男神、水平ー女神の法則が当てはまらない神社もあるんです。

その最たるものが、伊勢神宮。

伊勢神宮は、内宮・外宮共に女神なのですが、内宮が水平、外宮が垂直となっているんです。

伊勢神宮の内宮・外宮のみに許され、他の神社での模倣を禁止されている「唯一神明造」をはじめ、

伊勢神宮は、日本の神社の中でも別格で色んな規定外のある神社。

千木や鰹木の法則も独特のようです。

明日は、今日書ききれなかった千木と鰹木の起源について書きたいと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年03月16日

情報協力させていただいた番組放送日のお知らせ☆

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

以前、建築探訪記の出雲大社の記事を読んでくださった番組関係者の方からご連絡を頂き、情報協力をさせて頂いた事を書きましたが、

今週の土曜日に2時間スペシャルの「出雲大社特集」で放送されるようです☆

『世界が驚いたニッポン!スゴ~イデスネ視察団』

出雲大社&トマト2時間SP

土曜 夜 18:56~

詳しい内容は分かりませんが、個人的なお勧め箇所の中から巨大しめ縄や本殿の巨木など

実際に出雲大社の修復に携わった職人さん達の技術が見られるということで、楽しみです(*´▽`*)

個人的に一番取り上げて欲しかった「ちゃん塗り」はないみたい(´Д⊂グスン

でも、楽しみ!

出雲大社探訪の関連記事↓

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

以前、建築探訪記の出雲大社の記事を読んでくださった番組関係者の方からご連絡を頂き、情報協力をさせて頂いた事を書きましたが、

今週の土曜日に2時間スペシャルの「出雲大社特集」で放送されるようです☆

『世界が驚いたニッポン!スゴ~イデスネ視察団』

出雲大社&トマト2時間SP

土曜 夜 18:56~

詳しい内容は分かりませんが、個人的なお勧め箇所の中から巨大しめ縄や本殿の巨木など

実際に出雲大社の修復に携わった職人さん達の技術が見られるということで、楽しみです(*´▽`*)

個人的に一番取り上げて欲しかった「ちゃん塗り」はないみたい(´Д⊂グスン

でも、楽しみ!

出雲大社探訪の関連記事↓

2015/12/14

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。10日に訪れた出雲大社☆今回は、鳥居についてご紹介します☆出雲大社には、4つの鳥居があります。これは、4つの鳥居をくぐることで「四逢せ」→「…

2015/12/15

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。10日に参拝した出雲大社☆建物の紹介の前に、私が今回参拝したルートを振り返ってみたいと思います(^^)勢溜鳥居をくぐり、下り参道に入…

2015/12/16

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。今回は、拝殿について。現在の拝殿は、昭和34年に竣工したもの。参拝をするための建物です。ご祈祷も拝殿内で行っていただきました。奉…

2015/12/17

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。今回の出雲大社で個人的に見たかったものが、130年ぶりに復活した塗装です。上の写真は、本殿を後ろから(北から)撮ったもの。綺麗な屋…

2015/12/18

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。平成の大遷宮の修繕で有名なのは、屋根の葺き替えですね。檜皮葺(ひわだふき)は、瓦屋根が出現する以前からあった古代の屋根仕様です。古…

2015/12/21

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。出雲大社の現存の本殿は、1744年の造営で高さ24メートルの巨大木造建築です。大社造り(たいしゃづくり)という神明造りと並ぶ最古の建築様式…

2015/12/28

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。今回は、出雲大社本殿と鎮座とで食い違う向きについて☆(画像は、出雲大社hpより拝借した平面図)普通は入り口に向かう形で正面に鎮座さ…

2016/01/09

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。出雲大社に伝わる様々な資料を展示している資料館「彰古館」。出雲大社の境内にあり、本殿大社の北西に位置します。1914年に建てられた亀…

2016/03/05

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。今回は、日本の伝統的な「障子」について。障子は、機能面・技術面でもとても優れています。古民家の欠点として「冬場が寒い」点はよく聞か…

2016/04/04

こんにちは☆さぬき市、谷野設計の谷野です(*'ω'*)お読みいただき、有難うございます☆以前、「釘隠し」のことを記事に書きましたが、その後集めたいくつかの釘隠しをご紹介します☆お寺の門の屋根に見つけた釘隠し。屋根を支える垂木(たるき)という斜めに伸びた角材にあります。ぽちっと黒い部分がそうで…

2016/06/24

こんにちは☆谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。先日からお腹がずっとキュルキュルです(+_+)ご飯を食べたら悪化するので、おかゆ生活をしています。お腹が冷えたのかしらん・・・(;_:)この時期は、天候も変わりやすく、体調も崩しやすいので、皆さんもご注意くださいね。…

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年01月26日

伝統と新しさが融合した拝殿―穂高神社

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日の朝は、車の窓に氷の結晶が沢山!

朝日があたるとキラキラして綺麗でした☆

今日は、穂高神社探訪の際の、拝殿について書こうと思います。

以前は、ご本殿の造りや歴史について書きました☆

かなり以前の記事から時間が経ってしまいました( ;∀;)

上の写真が拝殿です。

2009年の大遷宮の際に建替えられました。

銅板葺きの屋根の曲線がとても美しいです。

天井は、格子の間隔が中央部は狭く、左右の天井は格子の間隔が広い格天井。

遷宮による、伝統と技術の継承はそのままに、現代にも合うように革新を加えています。

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日の朝は、車の窓に氷の結晶が沢山!

朝日があたるとキラキラして綺麗でした☆

今日は、穂高神社探訪の際の、拝殿について書こうと思います。

以前は、ご本殿の造りや歴史について書きました☆

かなり以前の記事から時間が経ってしまいました( ;∀;)

上の写真が拝殿です。

2009年の大遷宮の際に建替えられました。

銅板葺きの屋根の曲線がとても美しいです。

向拝部分の唐破風を下から見上げた写真。

破風の曲線部分は、職人の腕が光る場所☆

雲・大波と亀・唐草の彫刻がダイナミック。

上の写真の中央部、大波と亀の彫刻部分は蟇股です。

形がだいぶ蟇股と違うよ?!と思われそうですが、彫刻が蟇股の輪郭を取り払ったり、はみ出したりする蟇股もあります。

とてもダイナミックで物語性の高い彫刻が多いです。

向拝柱の木鼻は、松。

拝殿内部は、間仕切りの無い開放的な造り。

天井は、格子の間隔が中央部は狭く、左右の天井は格子の間隔が広い格天井。

内部の梁の彫刻や蟇股など、細部まで凝っていました。

ヒノキやケヤキを使っていて、拝殿から奥の本殿がよく見えるようにと、ガラス張りになっています。

木造で、これだけ大きい拝殿、ガラスをふんだんに使用した拝殿は珍しいです。

遷宮による、伝統と技術の継承はそのままに、現代にも合うように革新を加えています。

古民家再生で私たちが大切にしていることと共通していて、学ぶことの多い拝殿でした。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年11月24日

神社に隠された生き物を探し―出雲大社大阪分祠探訪☆

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

先週末に、大阪でママの家事が楽になる家を提案している正田工建様の構造見学会に行ってきました。

その帰り道、「出雲大社大阪分祠」の看板を発見!!

これは行きたい!と早速探訪してきました☆

神社には、沢山の生き物が隠れています。

今回の探訪では、いつも一緒に勉強している佐藤君と、生き物探しをしながら探訪を楽しみました(*'ω'*)

お家の中の生き物探しは、

でご紹介しています。

出雲大社大阪分祠は、大阪堺市にあります。

出雲大社の分祠と聞くと、古い建物のように感じますが、大国主命の分霊を拝受したのは昭和23年のことだそうです。

鳥居をくぐる前に、目に入ってきたのが、「大国主命(おおくにぬしのみこと)とウサギの像。

有名な神話、「因幡の白兎」の一場面を表しています。

鳥居をくぐって、正面に拝殿が見えます。

11月なので、境内の至る所に、「七五三詣り」ののぼりが立っていました。

拝殿のたたずまいがお美しい(´▽`)

阿形の狛犬さま

吽形の狛犬さま

こちらは、唐破風の先端にいた鳳凰。先ほどの鳳凰より、イメージに近い感じがします。

左側にいるのが、獅子。右側に獏(ばく)

上の写真には、蟇股に牛が2匹。 その上の彫刻部分には竜がいます。

こちらは、曲線の美しい海老虹梁(こうりょう)。

出雲大社の探訪記録は、下記からどうぞ☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

先週末に、大阪でママの家事が楽になる家を提案している正田工建様の構造見学会に行ってきました。

その帰り道、「出雲大社大阪分祠」の看板を発見!!

これは行きたい!と早速探訪してきました☆

神社には、沢山の生き物が隠れています。

今回の探訪では、いつも一緒に勉強している佐藤君と、生き物探しをしながら探訪を楽しみました(*'ω'*)

お家の中の生き物探しは、

2016/06/15

2016/06/16

でご紹介しています。

出雲大社大阪分祠は、大阪堺市にあります。

出雲大社の分祠と聞くと、古い建物のように感じますが、大国主命の分霊を拝受したのは昭和23年のことだそうです。

鳥居をくぐる前に、目に入ってきたのが、「大国主命(おおくにぬしのみこと)とウサギの像。

有名な神話、「因幡の白兎」の一場面を表しています。

鳥居をくぐって、正面に拝殿が見えます。

11月なので、境内の至る所に、「七五三詣り」ののぼりが立っていました。

拝殿のたたずまいがお美しい(´▽`)

阿形の狛犬さま

吽形の狛犬さま

拝殿で、探訪のご挨拶をしてから早速開始!

こちらの写真は、向拝正面。

写真では分かりにくいのですが、右側に牛?がいます。

大阪分祠の独特な彫刻。鳳凰がいます。私の抱いている鳳凰のイメージとは違って、可愛らしい彫刻でした。

この鳳凰(大阪分祠には、拝殿の屋根の上などにも鳳凰がいます)は、出雲大社大阪分祠となる前からの主祭神に関係があります。

主祭神は、火之迦俱槌神(ほのかぐつちのかみ)という、イザナギとイザナミの最後の子で、火の神です。

火の神が鳳凰として表されています。

立派な丸柱☆

拝殿の向拝柱。 柱の右側に、龍がいました。

龍は、天界との繫がりの深い生き物として、神社やお寺に良く見られます。

木鼻には、植物模様が入っています。

上の写真は、虹梁(こうりょう)や蟇股(かえるまた)。

大阪分祠の独特な彫刻。鳳凰がいます。私の抱いている鳳凰のイメージとは違って、可愛らしい彫刻でした。

この鳳凰(大阪分祠には、拝殿の屋根の上などにも鳳凰がいます)は、出雲大社大阪分祠となる前からの主祭神に関係があります。

主祭神は、火之迦俱槌神(ほのかぐつちのかみ)という、イザナギとイザナミの最後の子で、火の神です。

火の神が鳳凰として表されています。

立派な丸柱☆

拝殿の向拝柱。 柱の右側に、龍がいました。

龍は、天界との繫がりの深い生き物として、神社やお寺に良く見られます。

木鼻には、植物模様が入っています。

上の写真は、虹梁(こうりょう)や蟇股(かえるまた)。

蟇股には、打ち出の小槌の彫刻。小槌の両脇にネズミ?に見える生き物がいました。

蟇股上の梁上部には、左右にウサギがいました。

向拝の唐破風中央にある懸魚(げぎょ)

向拝の唐破風中央にある懸魚(げぎょ)

こちらは、唐破風の先端にいた鳳凰。先ほどの鳳凰より、イメージに近い感じがします。

左側にいるのが、獅子。右側に獏(ばく)

上の写真には、蟇股に牛が2匹。 その上の彫刻部分には竜がいます。

こちらは、曲線の美しい海老虹梁(こうりょう)。

海老のような反りを持っているのでこう呼びます。

名前に生き物が入っているから、これもカウント☆

神社やお寺の探訪で、建築様式など細かいことは分からない!という方は、是非、隠された生き物探しから始めてみてください☆

神社やお寺の探訪で、建築様式など細かいことは分からない!という方は、是非、隠された生き物探しから始めてみてください☆

彫刻で彫られたもの以外にも、生き物の姿をもじったことから、部材の名称に生き物が入っているものもあります。

今回の記事でいうと、蟇股(かえるまた)や海老虹梁(えびこうりょう)です。

今回の記事でいうと、蟇股(かえるまた)や海老虹梁(えびこうりょう)です。

隠された生き物から、その神社の由来などを知ることも出来るので面白いです。

出雲大社の探訪記録は、下記からどうぞ☆

2015/12/14

2015/12/15

2015/12/16

2015/12/17

2015/12/18

2015/12/21

2015/12/28

2016/01/09

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年10月14日

穂高神社のご本殿の造りと歴史と菊の神紋

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今回ご紹介するのは、長野県の安曇野にある「穂高神社(ほだかじんじゃ)」

穂高神社がいつ創建されたかは記録が残っていない為、定かではありません。

でも、醍醐天皇の時代、延長5年(西暦927年)に選定された延喜式の神名帳には、名神大社に列せられて古くから信濃における大社として、

朝廷の尊崇も厚く、信濃の国の開発に大いに功を奏したとされています。

上の写真は拝殿。

拝殿正面から奥にかすかに見える建物が、本殿です。写真だと分かりづらいですが、実際はもっと良く見えます☆

本殿は同じ形式の右殿・中殿・左殿が並ぶ三殿方式と言われるもの。三殿の左右にそれぞれ少し小さい社殿が1つづつあります。

建築様式は、中殿を除いて神明(しんめい)造り。社殿の形式の中でも古式のもので、奈良時代前期までには確立されていた建築様式です。

特に、神明造の最古の遺構は長野県の仁科神明宮本殿とされています。

右殿のご祭神は邇邇芸命(ににぎのみこと)で天照大御神の孫に当たります。

左殿は綿津見命(わたつみのみこと)で中殿に祀られている穂高見命(ほたかみのみこと)の親に当たります。

穂高見命は海神族 (わたつみぞく)の祖神(おやがみ)で、その後裔(こうえい)にあたる安曇族は、もとは北九州に栄え主として海運を司り、早くから大陸とも交渉をもった、文化の高い氏族です。

四国にも影響を及ぼしていたと言い伝えられています。

中殿の穂高見命の社は、穂高造りという、穂高神社独特の様式で建てられています。

穂高造りは、神明造りがアレンジされたもので、千木と堅魚木(かつおぎ)が釣り竿(船の帆柱の説もあり)を表していると言われています。

海運を司る神になぞって、造りがデザインされているんです⭐️

一生懸命、図を描いてみたのですが、薄くて見えづらい( ;∀;)

図の左側が一般的な神明造りで、右側が穂高造りです。

穂高造りの屋根の上部の違いが伝わると良いのですが・・・

今の中殿は、平成21年の大遷宮で新しく生まれ変わったもの。

ところで、三殿の棟部分や、拝殿の内外、至る所に「十六葉八重菊(じゅうろくようやえぎく)」の紋が有ります。

この紋は、言わずもがな天皇家の家紋です。

なぜ、天皇家の家紋が穂高神社にあるのかというと、

神武天皇の叔父神に当たるのが、穂高見命なんです。

加えて、安曇族は、蘇我氏や物部氏が台頭する以前の天皇家直属の軍でもあったんです。

外交、戦い、貿易などを一手に担っていました。

古より天皇家と深い関係にあったため、十六葉八重菊の紋が神紋として使用が許されているんですね。

因みに、菊をモチーフにした穂高神社の神紋がもう一つあります。

こちらは、十四弁葉菊(じゅうしべんようきく)の紋。

中殿と同じく、大遷宮で建替えられた拝殿も見どころが沢山ありました。

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今回ご紹介するのは、長野県の安曇野にある「穂高神社(ほだかじんじゃ)」

穂高神社がいつ創建されたかは記録が残っていない為、定かではありません。

でも、醍醐天皇の時代、延長5年(西暦927年)に選定された延喜式の神名帳には、名神大社に列せられて古くから信濃における大社として、

朝廷の尊崇も厚く、信濃の国の開発に大いに功を奏したとされています。

上の写真は拝殿。

拝殿正面から奥にかすかに見える建物が、本殿です。写真だと分かりづらいですが、実際はもっと良く見えます☆

本殿は同じ形式の右殿・中殿・左殿が並ぶ三殿方式と言われるもの。三殿の左右にそれぞれ少し小さい社殿が1つづつあります。

建築様式は、中殿を除いて神明(しんめい)造り。社殿の形式の中でも古式のもので、奈良時代前期までには確立されていた建築様式です。

特に、神明造の最古の遺構は長野県の仁科神明宮本殿とされています。

右殿のご祭神は邇邇芸命(ににぎのみこと)で天照大御神の孫に当たります。

左殿は綿津見命(わたつみのみこと)で中殿に祀られている穂高見命(ほたかみのみこと)の親に当たります。

穂高見命は海神族 (わたつみぞく)の祖神(おやがみ)で、その後裔(こうえい)にあたる安曇族は、もとは北九州に栄え主として海運を司り、早くから大陸とも交渉をもった、文化の高い氏族です。

四国にも影響を及ぼしていたと言い伝えられています。

中殿の穂高見命の社は、穂高造りという、穂高神社独特の様式で建てられています。

穂高造りは、神明造りがアレンジされたもので、千木と堅魚木(かつおぎ)が釣り竿(船の帆柱の説もあり)を表していると言われています。

海運を司る神になぞって、造りがデザインされているんです⭐️

一生懸命、図を描いてみたのですが、薄くて見えづらい( ;∀;)

図の左側が一般的な神明造りで、右側が穂高造りです。

穂高造りの屋根の上部の違いが伝わると良いのですが・・・

今の中殿は、平成21年の大遷宮で新しく生まれ変わったもの。

ところで、三殿の棟部分や、拝殿の内外、至る所に「十六葉八重菊(じゅうろくようやえぎく)」の紋が有ります。

この紋は、言わずもがな天皇家の家紋です。

なぜ、天皇家の家紋が穂高神社にあるのかというと、

神武天皇の叔父神に当たるのが、穂高見命なんです。

加えて、安曇族は、蘇我氏や物部氏が台頭する以前の天皇家直属の軍でもあったんです。

外交、戦い、貿易などを一手に担っていました。

古より天皇家と深い関係にあったため、十六葉八重菊の紋が神紋として使用が許されているんですね。

因みに、菊をモチーフにした穂高神社の神紋がもう一つあります。

こちらは、十四弁葉菊(じゅうしべんようきく)の紋。

天皇家に配慮して、2枚少なくしたものを、神紋として作ったと考えられます。

中殿と同じく、大遷宮で建替えられた拝殿も見どころが沢山ありました。

次回は、拝殿をレポートしたいと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年08月17日

高山の七夕と、馬頭絵馬市

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

高山では、8/7に七夕まつりが開催されます。高山では、伝統行事をすべて旧暦のまま行われています。

8/5.6に訪れたので、七夕の飾りがあちらこちらで見られました。

街並みを散策していると、何か騒がしい神社を発見

鳥居前のスピーカーからも「山桜神社の絵馬市云々~」と流れています。

もしや、この神社が有名な絵馬市の神社?!

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

高山では、8/7に七夕まつりが開催されます。高山では、伝統行事をすべて旧暦のまま行われています。

8/5.6に訪れたので、七夕の飾りがあちらこちらで見られました。

街並みを散策していると、何か騒がしい神社を発見

鳥居前のスピーカーからも「山桜神社の絵馬市云々~」と流れています。

もしや、この神社が有名な絵馬市の神社?!

たまたまでしたが、高山に行く日程のタイミングが良かった(*'ω'*)

「1千万両!」とか「2千万両!」という声が飛び交っています。。。

一体いくらなんだ??

高山の絵馬市では、百円=百万両、千円=千万両 と「松倉相場」と呼ばれる相場に言い換えて取引されます。

昼間はゆっくりと見られなかったので、夜の散策で地元のガイドの方に案内して頂きました。

写真では薄暗くて見えづらいですが、向拝部分の屋根を支える向拝柱と虹梁(横材)の部分が鳥居を模っていて面白かったです。

馬の画が沢山ありました。紙絵馬です。

絵馬(えま)と聞くと、木の札に馬が描いてあり願い事を書くというのが一般的ですが、高山ではその板絵馬は最近まで無かったそうです。

和紙に描かれた紙絵馬を絵馬といって、馬が家の中に駆け込むように飾ると家に福を舞い込むそうです。

この山桜神社と馬にはとても深い縁があります。

昔、山桜という名馬がいました。

高山の殿様・金森頼直が乗っていた馬です。江戸の大火の際には、主君頼直を乗せて、江戸城の百間堀を飛び越え、主君の窮地を救ったと伝えられています。

その山桜が祀られている神社が、こちらの山桜神社です。

当初は、山桜の頭骨がそのまま置いてあった為、地元の人の間では「馬頭様(ばとうさま)」の愛称で親しまれています。

石畳の参道沿いに、「馬頭組」という提灯がずらっと並んでいます。

高山の街並みは、家屋が数センチの感覚で建てられ、火災に弱い町です。その為に、江戸時代馬頭組という火消し組みが出来ました。

馬頭組が出来てから、高山には66か所も火消し組みが出来ました。

火消し組みが使った道具の中に、一本はしごというのがあります。

上の写真の提灯の下にある、一本の柱に見えるものがそれです。

高山は碁盤の目になっていて、通りが狭いく、そんなところに火災の際、66か所もある火消し組みが一斉に出るので、一本の柱を担いで駆け込み、現場で梯子になるようになっています。

この一本はしごにも、飛騨の匠の技術が見て取れます。

高山の街並みや、歴史の中で培われてきた名工の技術が至る所に残されているんですね☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年07月25日

渡邊邸敷地内神社の瓦文様調査2

こんにちは☆

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

先日の瓦文様の記事の続きです☆

今日は、巴紋の特集☆

の前に、先日の記事にコメント頂いた「違い鷹の羽(ちがいたかのは)」の紋様のご紹介。

こちらも、前殿の屋根に見られました。

鷹の羽の紋様は、武家に好んで使用された紋様です。

鷹の俊敏で勇猛な性質にちなんで、また矢羽根として使われていたことからと思われます。

鷹の羽も、様々な形で家紋に残されています。

この写真の鷹の羽は、通常の鷹の羽と大きく異なるのが、筋の入り方と間隔です。

通常は、羽を3分割するように筋が2~3本入るのですが、こちらの紋様では等間隔に9本の筋が入っていました。

独特な紋様なので、もっと詳しく調べてみたいです。

さてさて、三つ巴紋について

上の写真は、三つ巴のみの紋様です。

下の写真と見比べてみてください☆

どこが違うか分かりますか?

こちらの三つ巴は、上のものと逆方向に渦を巻いています。

「左三つ巴紋」です。

渡邊邸の神社には、三つ巴と左三つ巴が混在していました。

通常は、混在することのないものです。

後殿の妻部分で見てみると、渦の向きが上部から

左 右 左 右 右 左 ・・ となっていました。

渦の向きだけでなく、三つ巴の周りを囲む「連珠紋」にも違いが。

同じく、上の写真で、連珠紋だけに注目してみると、上部から

13 12 13 12 16 13 となっています。

この妻部分に使われている左三つ巴の連珠紋の数は13でした。

他の場所でも連珠紋の数を見てみると、

写真向かって左から

三つ巴の16連珠紋、 左三つ巴の8連珠紋

写真向かって左から

左三つ巴紋の11連珠、三つ巴紋の16連珠

上は、左三つ巴紋の12連珠

向かって左から

左三つ巴紋の13連珠、三つ巴紋16連珠

三つ巴が用いられた紋だけでも、沢山の種類があることが分かります☆

三つ巴紋や、連珠紋 自体はとても歴史が古いのですが、

その紋様の大きさや、巴尾という部分の長さ、連珠の数などが、時代によって変化しています。

瓦が部分的に葺き替えられながら残っている建物の場合は、色々な時代の瓦が混在しているので、面白いです。

ちなみに、ざっくり古いものと比較的新しいものとを比べると、

古いものは、連珠の数が多く、紋様の大きさが大きく、巴の線の長さが長い特徴があります。

引き続き、調査を続けます☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

先日の瓦文様の記事の続きです☆

今日は、巴紋の特集☆

の前に、先日の記事にコメント頂いた「違い鷹の羽(ちがいたかのは)」の紋様のご紹介。

こちらも、前殿の屋根に見られました。

鷹の羽の紋様は、武家に好んで使用された紋様です。

鷹の俊敏で勇猛な性質にちなんで、また矢羽根として使われていたことからと思われます。

鷹の羽も、様々な形で家紋に残されています。

この写真の鷹の羽は、通常の鷹の羽と大きく異なるのが、筋の入り方と間隔です。

通常は、羽を3分割するように筋が2~3本入るのですが、こちらの紋様では等間隔に9本の筋が入っていました。

独特な紋様なので、もっと詳しく調べてみたいです。

さてさて、三つ巴紋について

上の写真は、三つ巴のみの紋様です。

下の写真と見比べてみてください☆

どこが違うか分かりますか?

こちらの三つ巴は、上のものと逆方向に渦を巻いています。

「左三つ巴紋」です。

渡邊邸の神社には、三つ巴と左三つ巴が混在していました。

通常は、混在することのないものです。

後殿の妻部分で見てみると、渦の向きが上部から

左 右 左 右 右 左 ・・ となっていました。

渦の向きだけでなく、三つ巴の周りを囲む「連珠紋」にも違いが。

同じく、上の写真で、連珠紋だけに注目してみると、上部から

13 12 13 12 16 13 となっています。

この妻部分に使われている左三つ巴の連珠紋の数は13でした。

他の場所でも連珠紋の数を見てみると、

写真向かって左から

三つ巴の16連珠紋、 左三つ巴の8連珠紋

写真向かって左から

左三つ巴紋の11連珠、三つ巴紋の16連珠

上は、左三つ巴紋の12連珠

向かって左から

左三つ巴紋の13連珠、三つ巴紋16連珠

三つ巴が用いられた紋だけでも、沢山の種類があることが分かります☆

三つ巴紋や、連珠紋 自体はとても歴史が古いのですが、

その紋様の大きさや、巴尾という部分の長さ、連珠の数などが、時代によって変化しています。

瓦が部分的に葺き替えられながら残っている建物の場合は、色々な時代の瓦が混在しているので、面白いです。

ちなみに、ざっくり古いものと比較的新しいものとを比べると、

古いものは、連珠の数が多く、紋様の大きさが大きく、巴の線の長さが長い特徴があります。

引き続き、調査を続けます☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp