2018年04月06日

お寺と茶の文化を繋ぐ「✖印」の石

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

だいぶ前の記事に、お寺や神社で見る菱形格子の持つ意味についての記事を書きましたが、

今日は、久しぶりに「✖」の意味を持つものをご紹介します☆

お寺や修行の場に見られるこちら

特別な意味を持つ領域を示すために置かれる石です。

特別な意味というのは、「ここから先は、この世との境界です」という意味。

結界を示し「結界石」と呼ばれます。

結界石には、写真の石のように、棕櫚縄(しゅろなわ)で結わえた石もあれば、

結界とだけ刻まれたものや、背丈もある大きな石まで、様々です。

宗派によっては、お酒等の持ち込み禁止を記した結界石もあります。

棕櫚縄で結わえられた結界石は、縄を上部から見ると「✖」になっています。

これも、菱形格子の記事でもご紹介した、結界・侵入禁止を表す「✖」です。

現在は、この結界石、違う場所・違う呼び名の方が知っている方が多いかもしれません。

茶庭や路地の飛び石の上に置いてある「関守石(せきもりいし)」(留石ともいいます)

本来は「俗世から離れた神聖な場所」という意味で結界を表す石ですが、

現在は、結界としてよりも

「ここから先は入らないでほしい」という亭主の意思表示の意味で知られています。

何気ない場所にある「✖」にも奥深い意味が隠されているんです☆

因みに、□と○の意味にちょこっと触れている記事はこちら↓

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

だいぶ前の記事に、お寺や神社で見る菱形格子の持つ意味についての記事を書きましたが、

今日は、久しぶりに「✖」の意味を持つものをご紹介します☆

お寺や修行の場に見られるこちら

特別な意味を持つ領域を示すために置かれる石です。

特別な意味というのは、「ここから先は、この世との境界です」という意味。

結界を示し「結界石」と呼ばれます。

結界石には、写真の石のように、棕櫚縄(しゅろなわ)で結わえた石もあれば、

結界とだけ刻まれたものや、背丈もある大きな石まで、様々です。

宗派によっては、お酒等の持ち込み禁止を記した結界石もあります。

棕櫚縄で結わえられた結界石は、縄を上部から見ると「✖」になっています。

これも、菱形格子の記事でもご紹介した、結界・侵入禁止を表す「✖」です。

現在は、この結界石、違う場所・違う呼び名の方が知っている方が多いかもしれません。

茶庭や路地の飛び石の上に置いてある「関守石(せきもりいし)」(留石ともいいます)

本来は「俗世から離れた神聖な場所」という意味で結界を表す石ですが、

現在は、結界としてよりも

「ここから先は入らないでほしい」という亭主の意思表示の意味で知られています。

何気ない場所にある「✖」にも奥深い意味が隠されているんです☆

因みに、□と○の意味にちょこっと触れている記事はこちら↓

2016/06/09

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年04月04日

古代から変わらない水平・垂直の取り方

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

以前、岩盤上に建つお寺で一際職人の腕の光っていた「光付け」について、当時の工法に遡ってご紹介しました☆

前回の記事に、コメントとご質問頂いた沼津の源さん、有難うございます(^^)

今回は、ご質問頂いた「水平・垂直をどのように取っていたのか?」についてご紹介しようと思います☆

垂直を図る方法は、実は今も昔も変わっていません。

重力を利用して、測っています。

糸の先に重りを付け、糸の上端と柱の距離と重りの付いた糸の下端との柱の距離を測ります。

その距離が両方同じであれば、垂直。

距離は、木片や竹などをあてて印をつけて、両方の距離が同じかどうかを見ていました。

現在の下げ振り

(写真はAmazonから拝借しました。)

意外に思われるかもしれませんが、ほぼ同じ道具が使われています。

レーザーを使ったものもありますが、これも原理は同じです。

水平を図るのも、自然の大原則を利用しています。

前回の記事のコメントで、「たらいに水を張るのですか?」とのことですが、まさに!その原理です(^^)

水平を定めることを、「水盛り(みずもり)」というのですが、

水盛りには、規模に合わせて、また場所に合わせて、色んな水準を取るための方法があります。

一つずつご紹介しますね☆

●鴨居に水を入れて水平を図る方法

鴨居の溝に水を入れて、溝の水位が丁度になるように見る水平の取り方。

●水盛り台を用いて測る方法

角材の面に浅く溝を掘って、その両端に四角い大きな穴を彫って水を溜め、水面を見る水平の取り方。

●竹筒を用いて図る方法

真ん中の筒から水を入れ、両端の同じ長さに切り揃えた竹筒から丁度水が溢れそうになるところを見て水平を取る取り方。

他にも、タンクとホースを使うやり方など。

道具は異なっても、どれも、原理は水が常に水平をとることを用いています。

現在使われている水盛り器や、レベルも原理は同じ。

垂直・水平を測る道具がいつ頃出来たのか、どの道具から成り立ったのか、などの詳細は分かりませんが、

建築物に無くてはならない、正確な垂直・水平を出すための知恵は、古代から存在した、ということだけは確かです。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

以前、岩盤上に建つお寺で一際職人の腕の光っていた「光付け」について、当時の工法に遡ってご紹介しました☆

前回の記事に、コメントとご質問頂いた沼津の源さん、有難うございます(^^)

今回は、ご質問頂いた「水平・垂直をどのように取っていたのか?」についてご紹介しようと思います☆

垂直を図る方法は、実は今も昔も変わっていません。

重力を利用して、測っています。

糸の先に重りを付け、糸の上端と柱の距離と重りの付いた糸の下端との柱の距離を測ります。

その距離が両方同じであれば、垂直。

距離は、木片や竹などをあてて印をつけて、両方の距離が同じかどうかを見ていました。

現在の下げ振り

(写真はAmazonから拝借しました。)

意外に思われるかもしれませんが、ほぼ同じ道具が使われています。

レーザーを使ったものもありますが、これも原理は同じです。

水平を図るのも、自然の大原則を利用しています。

前回の記事のコメントで、「たらいに水を張るのですか?」とのことですが、まさに!その原理です(^^)

水平を定めることを、「水盛り(みずもり)」というのですが、

水盛りには、規模に合わせて、また場所に合わせて、色んな水準を取るための方法があります。

一つずつご紹介しますね☆

●鴨居に水を入れて水平を図る方法

鴨居の溝に水を入れて、溝の水位が丁度になるように見る水平の取り方。

●水盛り台を用いて測る方法

角材の面に浅く溝を掘って、その両端に四角い大きな穴を彫って水を溜め、水面を見る水平の取り方。

●竹筒を用いて図る方法

真ん中の筒から水を入れ、両端の同じ長さに切り揃えた竹筒から丁度水が溢れそうになるところを見て水平を取る取り方。

他にも、タンクとホースを使うやり方など。

道具は異なっても、どれも、原理は水が常に水平をとることを用いています。

現在使われている水盛り器や、レベルも原理は同じ。

垂直・水平を測る道具がいつ頃出来たのか、どの道具から成り立ったのか、などの詳細は分かりませんが、

建築物に無くてはならない、正確な垂直・水平を出すための知恵は、古代から存在した、ということだけは確かです。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年03月28日

栗林公園の掬月邸(きくげつてい)で見つけたコレな~んだ?答え合わせ☆

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、前回の記事で出したクイズの答え発表(*´ω`*)

前回の記事をお読みでない方は、先にを読んでクイズにチャレンジしてみてください☆

クイズに出したのは、掬月邸で見つけたこちらの棒

この棒の使用法をボランティアガイドさんに協力してもらって、再現写真を撮ってきました(*´▽`*)♪

実況します☆

棒の方に繋がるレールを走ってきたのは、雨戸です☆

緑の法被を着ているガイドさんに示してもらっているのは、ポイントの場所☆

鴨居に切込が入っています☆

雨戸が、棒に差し掛かりました♪

先ほどの切込の部分から、雨戸を手前に引いてレールを乗り換えます。

クルリン♪

雨戸が、コーナーを曲がりました(*´ω`*)

・・・というわけで、正解は雨戸を廻すためでした(#^.^#)

この棒、「戸回し(とまわし)棒」と言います。

矩折り(かねおり)と呼ばれる、90度に曲がった縁側(廻り縁)で、両面に開口があるのに戸袋が片方にしか付けられない場合などに、

隅の出っ張った所(出隅部)に、戸を回転させる為に付けられています。

同じ役目をするもので、「雨戸廻し金物」があります。(ネーミングがそのまんま('Д')!)

雨戸回し金物の原型が、戸回し棒と考えられています☆

この戸回し棒は、17世紀中期には誕生していました。

それまでの、雨戸や障子を同じ敷居や鴨居で溝分けしていたところから、

雨戸の為の敷居・鴨居が独立し、戸袋から雨戸を1本の溝で引き出す「一筋雨戸」が誕生したことが大きなきっかけです。

雨戸が通る部分の溝が1本になっていますね(手前の白い部分です) (^^)

内部・外部の中間に位置する曖昧な空間が広がったことから、縁の自由度が増しました。

それによって、庭の楽しみ方・鑑賞の仕方も多様になり、戸回し棒の誕生に繋がっていきます。

先ほど、’’戸袋が片方にしか付けられない場合’’と説明しましたが、実際には、庭を楽しむ為に戸袋を敢えて片方にしか付けなかったのかもしれませんね☆

戸回し棒を考えた人に会えたら、誕生秘話を聞きたいです(#^.^#)

栗林公園の他の記事はこちら↓

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、前回の記事で出したクイズの答え発表(*´ω`*)

前回の記事をお読みでない方は、先に

2018/03/27

クイズに出したのは、掬月邸で見つけたこちらの棒

この棒の使用法をボランティアガイドさんに協力してもらって、再現写真を撮ってきました(*´▽`*)♪

実況します☆

棒の方に繋がるレールを走ってきたのは、雨戸です☆

緑の法被を着ているガイドさんに示してもらっているのは、ポイントの場所☆

鴨居に切込が入っています☆

雨戸が、棒に差し掛かりました♪

先ほどの切込の部分から、雨戸を手前に引いてレールを乗り換えます。

クルリン♪

雨戸が、コーナーを曲がりました(*´ω`*)

・・・というわけで、正解は雨戸を廻すためでした(#^.^#)

この棒、「戸回し(とまわし)棒」と言います。

矩折り(かねおり)と呼ばれる、90度に曲がった縁側(廻り縁)で、両面に開口があるのに戸袋が片方にしか付けられない場合などに、

隅の出っ張った所(出隅部)に、戸を回転させる為に付けられています。

同じ役目をするもので、「雨戸廻し金物」があります。(ネーミングがそのまんま('Д')!)

雨戸回し金物の原型が、戸回し棒と考えられています☆

この戸回し棒は、17世紀中期には誕生していました。

それまでの、雨戸や障子を同じ敷居や鴨居で溝分けしていたところから、

雨戸の為の敷居・鴨居が独立し、戸袋から雨戸を1本の溝で引き出す「一筋雨戸」が誕生したことが大きなきっかけです。

雨戸が通る部分の溝が1本になっていますね(手前の白い部分です) (^^)

内部・外部の中間に位置する曖昧な空間が広がったことから、縁の自由度が増しました。

それによって、庭の楽しみ方・鑑賞の仕方も多様になり、戸回し棒の誕生に繋がっていきます。

先ほど、’’戸袋が片方にしか付けられない場合’’と説明しましたが、実際には、庭を楽しむ為に戸袋を敢えて片方にしか付けなかったのかもしれませんね☆

戸回し棒を考えた人に会えたら、誕生秘話を聞きたいです(#^.^#)

栗林公園の他の記事はこちら↓

2018/03/18

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年03月27日

栗林公園の掬月邸(きくげつてい)で見つけたコレな~んだ?クイズ

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

18日に建築士会女性委員会のイベントで訪れた栗林公園。

前回は、

をご紹介しました☆

今回は、ある画期的なものをクイズでご紹介したいと思います(^^)

栗林公園の掬月邸(きくげつてい)で、発見した珍しいもの☆

矢印のところです☆

柱の外側に丸い棒があります。

棒の上は、こんな感じ。

棒の下はこんな感じ。

こちら、何のためにあるものでしょう?

ヒントは、棒の上と下を写した写真をよーくみてください☆

棒の付いている位置と、溝がポイントです(*´ω`*)

答えは、次回の記事でご紹介します(*´ω`*)ムフフ

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

18日に建築士会女性委員会のイベントで訪れた栗林公園。

前回は、

2018/03/18

をご紹介しました☆

今回は、ある画期的なものをクイズでご紹介したいと思います(^^)

栗林公園の掬月邸(きくげつてい)で、発見した珍しいもの☆

矢印のところです☆

柱の外側に丸い棒があります。

棒の上は、こんな感じ。

棒の下はこんな感じ。

こちら、何のためにあるものでしょう?

ヒントは、棒の上と下を写した写真をよーくみてください☆

棒の付いている位置と、溝がポイントです(*´ω`*)

答えは、次回の記事でご紹介します(*´ω`*)ムフフ

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年03月12日

250年前の彫刻に興奮☆東かがわ市の正行寺さんにて

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、東かがわ市東山にある正行寺さんにお邪魔しました。

真宗興正派のお寺です。

本堂は約250年に建立され、ほぼその当時のままで受け継がれています。

ご住職のお話では、「宝暦(ほうれき・ほうりゃく)14年(明和元年)の3月」という墨入れが棟木にあったとのことでした。

西暦でいうと、1764年、江戸時代中期です。

興味深い箇所は沢山あったのですが、

なんといっても、向拝部分の繊細な彫刻の数々

江戸中期以降の特色が色濃く残っているのが、

虹梁(こうりょう)の蟇股(かえるまた)彫刻。

枠を大きくはみ出したダイナミックな彫刻です。

キリン

キリン

獅子

獅子

上の2つの彫刻は、蟇股の裏面彫刻。

実は、正面の彫刻の方がより時代の特色が出ていたのですが、逆光により上手くとれていませんでした( ;∀;)

後日改めて撮影したいと思います☆

*追記欄に正面の彫刻を掲載しました☆

本日は、ご相談内容をお伺いする事をメインにお邪魔したので、詳しい探訪はまた改めてお邪魔させていただくことになりました(^^)

いつもお寺のご住職の皆さんには、心よく探訪を許可してくださり、本当にありがたいです<(_ _)>

今日も素敵なご住職と建物と職人の技に出会えて嬉しい☆

虹梁・蟇股の過去記事は下記リンクから☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp 続きを読む

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、東かがわ市東山にある正行寺さんにお邪魔しました。

真宗興正派のお寺です。

本堂は約250年に建立され、ほぼその当時のままで受け継がれています。

ご住職のお話では、「宝暦(ほうれき・ほうりゃく)14年(明和元年)の3月」という墨入れが棟木にあったとのことでした。

西暦でいうと、1764年、江戸時代中期です。

興味深い箇所は沢山あったのですが、

なんといっても、向拝部分の繊細な彫刻の数々

江戸中期以降の特色が色濃く残っているのが、

虹梁(こうりょう)の蟇股(かえるまた)彫刻。

枠を大きくはみ出したダイナミックな彫刻です。

キリン

キリン 獅子

獅子上の2つの彫刻は、蟇股の裏面彫刻。

後日改めて撮影したいと思います☆

*追記欄に正面の彫刻を掲載しました☆

本日は、ご相談内容をお伺いする事をメインにお邪魔したので、詳しい探訪はまた改めてお邪魔させていただくことになりました(^^)

いつもお寺のご住職の皆さんには、心よく探訪を許可してくださり、本当にありがたいです<(_ _)>

今日も素敵なご住職と建物と職人の技に出会えて嬉しい☆

虹梁・蟇股の過去記事は下記リンクから☆

2016/06/21

2016/08/16

2016/11/24

2017/01/10

2017/02/16

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp 続きを読む

2018年02月01日

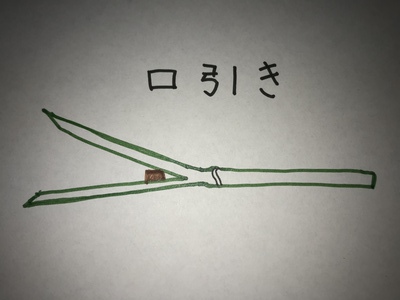

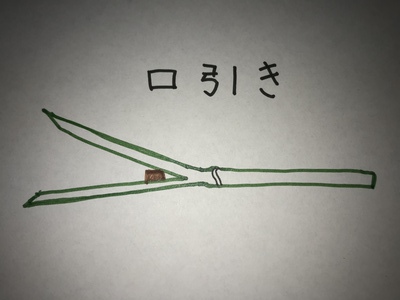

口引きによる光付け

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、山奥の岩盤上に建つお堂をご紹介しました☆

その記事の中で、「光付け」について触れているのですが、今日は、その「光付け(ひかりつけ)」って何ぞや?!をご紹介します!(^^)!

「光付け(ひかりつけ)」とは、部材同士の接する面が密着するように、片方の断面形状をもう一方に写し取ることを言います。

「ひかる」というのは、古くからの大工用語で「写す」ことを表します。

前回ご紹介した、岩盤の上に柱を建てる場合や、伝統構法では一般的な玉石を用いた場合の柱の下端、

丸太梁や太鼓梁が桁にかかる場合などに「光付け」は用いられていました。

現在でも、神社の遷宮や、重要文化財の改修などで、そのままの構法を用いて行う場合には、光付けが行われます。

自然の石や岩盤、木の反りなどをそのまま利用した伝統構法では、自然の凹凸に沿って、部材同士をピッタリと合わせるために無くてはならない工程。

1っ箇所の光付けでも、膨大な時間が掛かり、それを一つ一つ形状の異なるものに行っていくのですから、大変な作業です。

光付けには、「口引」を使って写す方法と、「光板」を使って写す方法があります。

前回の記事でご紹介した光付けは、「口引」によるもの。

ここでは、岩盤上のお堂が建った当時に遡り、口引きを使った光付けの方法をご紹介します☆

まず、口引きって何?というと、竹製のコンパスと思ってください。

柱の下端を垂直に岩盤に載せ、そのままの状態で口引きの一方を岩盤の表面に合わせます。

そして、もう一方で柱に線を描いていきます。

そうして、柱に岩盤の凹凸が写されるんです。

柱に描かれた凹凸に沿って、外部を削った後、今度は柱中央部の凹凸を写す作業になります。

岩盤表面に墨粉を撒き、その上に再度垂直に柱を立てます。

すると、岩盤の出っ張った所だけ、柱の下端に墨が付きます。

墨が付いたところを削り、再度、岩盤上に立て、更に墨が付いたところを削り・・・・・

この作業を幾度も繰り返して、ピッタリと合うようになるんです。

あわわ(´-`).。oO

なんと、根気と集中力と技術のいる作業((+_+))

そんな大変な工程を経て、やっとこさ土台が出来ています。

改めて、前回の記事の光付け部分を見てみます(*‘ω‘ *)

美しすぎる(*'ω'*)

当時、建築に関わった職人さんたちに改めて敬意を払いたい気持ちです。

皆さんのお仕事とお堂に掛けた想い、しっかり引き継ぎますね!

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、山奥の岩盤上に建つお堂をご紹介しました☆

その記事の中で、「光付け」について触れているのですが、今日は、その「光付け(ひかりつけ)」って何ぞや?!をご紹介します!(^^)!

「光付け(ひかりつけ)」とは、部材同士の接する面が密着するように、片方の断面形状をもう一方に写し取ることを言います。

「ひかる」というのは、古くからの大工用語で「写す」ことを表します。

前回ご紹介した、岩盤の上に柱を建てる場合や、伝統構法では一般的な玉石を用いた場合の柱の下端、

丸太梁や太鼓梁が桁にかかる場合などに「光付け」は用いられていました。

現在でも、神社の遷宮や、重要文化財の改修などで、そのままの構法を用いて行う場合には、光付けが行われます。

自然の石や岩盤、木の反りなどをそのまま利用した伝統構法では、自然の凹凸に沿って、部材同士をピッタリと合わせるために無くてはならない工程。

1っ箇所の光付けでも、膨大な時間が掛かり、それを一つ一つ形状の異なるものに行っていくのですから、大変な作業です。

光付けには、「口引」を使って写す方法と、「光板」を使って写す方法があります。

前回の記事でご紹介した光付けは、「口引」によるもの。

ここでは、岩盤上のお堂が建った当時に遡り、口引きを使った光付けの方法をご紹介します☆

まず、口引きって何?というと、竹製のコンパスと思ってください。

柱の下端を垂直に岩盤に載せ、そのままの状態で口引きの一方を岩盤の表面に合わせます。

そして、もう一方で柱に線を描いていきます。

そうして、柱に岩盤の凹凸が写されるんです。

柱に描かれた凹凸に沿って、外部を削った後、今度は柱中央部の凹凸を写す作業になります。

岩盤表面に墨粉を撒き、その上に再度垂直に柱を立てます。

すると、岩盤の出っ張った所だけ、柱の下端に墨が付きます。

墨が付いたところを削り、再度、岩盤上に立て、更に墨が付いたところを削り・・・・・

この作業を幾度も繰り返して、ピッタリと合うようになるんです。

あわわ(´-`).。oO

なんと、根気と集中力と技術のいる作業((+_+))

そんな大変な工程を経て、やっとこさ土台が出来ています。

改めて、前回の記事の光付け部分を見てみます(*‘ω‘ *)

美しすぎる(*'ω'*)

当時、建築に関わった職人さんたちに改めて敬意を払いたい気持ちです。

皆さんのお仕事とお堂に掛けた想い、しっかり引き継ぎますね!

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年01月12日

犬が走る場所は軒の下?「犬走り」って何?

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨年は、酉年ということで鳥にまつわる建築用語や建物の部位などをご紹介しました☆

今年も、干支の「犬」に便乗して「犬走り」をご紹介します(^^)

「犬走り」とは、建物の軒内を石や敷瓦などで舗装した部分です。

鎌倉時代には既に存在していたことが分かっています。

犬のような小さい動物しか通れないから犬走り。

(上の写真は、分かりやすいように幅の広い犬走りの写真を使っています)

犬走りの幅は、軒の出と同じなのが一般的です。

でも、江戸時代に長屋や庄屋建築で、軒下の空間がアーケードの役割を果たし、公共の場として活躍するようになると、

「犬走り」という言葉は、雨を避けるために小走りで軒下を走る人のことを表現するようにもなりました。

アーケードのように使われた軒下空間は、お店の看板にも影響を与えました。その記事は、ここをクリックすると開きます。

雨水が建物の下に侵入したり、外壁に雨がかかるのを防ぐため、また庭と建物を緩やかに繋ぐ空間として、軒下の空間はとても重要な場所。

古い日本家屋では、以前ご紹介した雨落ちと共に建物の軒下部分を構成しています。

軒の出とちょうど同じように犬走りがあり、その外側に雨落ち溝。

屋根から落ちる雨は、雨落ち溝を通って排水されます。

上の写真で、左奥の犬走りは、三和土仕上げ。

雨落ちとの境部分にあたる縁には、瓦と六方石が使われています。

手前の犬走りは、敷砂利仕上げで、縁には切石を使っています。

こちらは、敷石仕上げの犬走り。

犬走りの仕上げには、他にも、洗い出し、敷瓦、などがあり、

縁に玉石や六方石、切石、乱杭、瓦などを用いることで、庭との繫がりを緩衝しています。

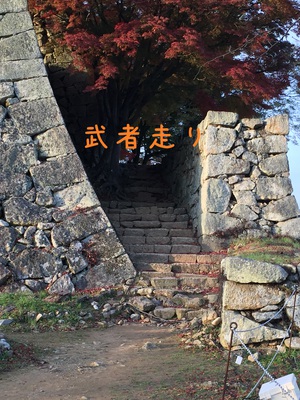

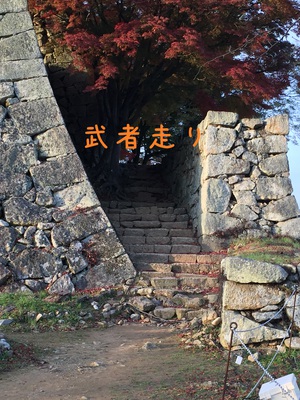

因みに、城にも犬走りがあります。

城の犬走りは、家屋の犬走りとは全く違う場所を表します。

城壁の内側「武者走り」に対して、外側を「犬走り」。

城壁の外、堀との間が犬走りです。

(*武者走りにも、別の場所がありますが、ややこしくなるのでここでは割愛します)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨年は、酉年ということで鳥にまつわる建築用語や建物の部位などをご紹介しました☆

2017/01/11

2017/01/12

2017/01/17

今年も、干支の「犬」に便乗して「犬走り」をご紹介します(^^)

「犬走り」とは、建物の軒内を石や敷瓦などで舗装した部分です。

鎌倉時代には既に存在していたことが分かっています。

犬のような小さい動物しか通れないから犬走り。

(上の写真は、分かりやすいように幅の広い犬走りの写真を使っています)

犬走りの幅は、軒の出と同じなのが一般的です。

でも、江戸時代に長屋や庄屋建築で、軒下の空間がアーケードの役割を果たし、公共の場として活躍するようになると、

「犬走り」という言葉は、雨を避けるために小走りで軒下を走る人のことを表現するようにもなりました。

アーケードのように使われた軒下空間は、お店の看板にも影響を与えました。その記事は、ここをクリックすると開きます。

雨水が建物の下に侵入したり、外壁に雨がかかるのを防ぐため、また庭と建物を緩やかに繋ぐ空間として、軒下の空間はとても重要な場所。

古い日本家屋では、以前ご紹介した雨落ちと共に建物の軒下部分を構成しています。

軒の出とちょうど同じように犬走りがあり、その外側に雨落ち溝。

屋根から落ちる雨は、雨落ち溝を通って排水されます。

上の写真で、左奥の犬走りは、三和土仕上げ。

雨落ちとの境部分にあたる縁には、瓦と六方石が使われています。

手前の犬走りは、敷砂利仕上げで、縁には切石を使っています。

こちらは、敷石仕上げの犬走り。

犬走りの仕上げには、他にも、洗い出し、敷瓦、などがあり、

縁に玉石や六方石、切石、乱杭、瓦などを用いることで、庭との繫がりを緩衝しています。

因みに、城にも犬走りがあります。

城の犬走りは、家屋の犬走りとは全く違う場所を表します。

城壁の内側「武者走り」に対して、外側を「犬走り」。

城壁の外、堀との間が犬走りです。

(*武者走りにも、別の場所がありますが、ややこしくなるのでここでは割愛します)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年10月30日

戸袋には、家一軒分の技がある―かつて大工が腕を揮った場所

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

急に冷え込んできたので、風邪を引かないようにお気を付けください☆

今日は、前から素材を集めてご紹介したいと思っていた「雨戸の戸袋」のご紹介☆

戸袋(とぶくろ)は、雨戸を収納するために外壁に設けられた箱状のもの。

「戸袋の出来を見れば、家の格が分かる」とまで言われ、大工が腕を揮った戸袋。

中央部分は矢羽形の羽目板(はめいた)、その周りを上下は横張り、左右は縦張り、と変化をつけたデザイン。

押縁もデザインの一部としてアクセントになってます☆

鏡板部分は、下見板張り。

こちらも下見板張りです。

上の写真の下見板張りよりも細かく桟が入っています。

細かく桟の入った方が、オシャレな「通」な人の住まいに良く見られます。

矢羽と桝組格子の組み合わせ

竪(たて)格子の戸袋。

へぎ板仕上げの戸袋。

見た目は素朴ですが、目の詰まった良い素材で造られています。

戸袋には、家1軒分の技が凝縮していると言われるほど、かつて大工が技を競った部分なんです☆

凝った戸袋は、乗用車1台分が購入できる程というから驚きます。

日本建築をご覧になる際は、是非、戸袋にも注目してみてください☆

大工の趣向が色濃く残っていて面白いです(*'ω'*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

急に冷え込んできたので、風邪を引かないようにお気を付けください☆

今日は、前から素材を集めてご紹介したいと思っていた「雨戸の戸袋」のご紹介☆

戸袋(とぶくろ)は、雨戸を収納するために外壁に設けられた箱状のもの。

「戸袋の出来を見れば、家の格が分かる」とまで言われ、大工が腕を揮った戸袋。

中央部分は矢羽形の羽目板(はめいた)、その周りを上下は横張り、左右は縦張り、と変化をつけたデザイン。

押縁もデザインの一部としてアクセントになってます☆

鏡板部分は、下見板張り。

こちらも下見板張りです。

上の写真の下見板張りよりも細かく桟が入っています。

細かく桟の入った方が、オシャレな「通」な人の住まいに良く見られます。

矢羽と桝組格子の組み合わせ

竪(たて)格子の戸袋。

へぎ板仕上げの戸袋。

見た目は素朴ですが、目の詰まった良い素材で造られています。

戸袋には、家1軒分の技が凝縮していると言われるほど、かつて大工が技を競った部分なんです☆

凝った戸袋は、乗用車1台分が購入できる程というから驚きます。

日本建築をご覧になる際は、是非、戸袋にも注目してみてください☆

大工の趣向が色濃く残っていて面白いです(*'ω'*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年10月05日

家紋・鬼瓦・家印-紋様図鑑2(内子の八日市・護国の町並み)

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨夜の楽しみにしていた十五夜のお月見、はっきり見えると聞いていたけれど、残念(+_+)

雲が多くてあまり見えませんでした。。。

一瞬、雲の隙間で見えた月は輪郭がぼやけていて、かえって神秘的な感じがしました☆

昨日は、内子の八日市・護国の通りの紋特集の前編。

今日も引き続き、紋特集をご紹介します。

丸に片喰(かたばみ)の紋。

片喰(かたばみ)は、ハート形の葉を持つ植物で、道端などに生えるいわゆる雑草です。

繁殖力の高さから、家紋に用いられました。

種類のとても多い紋の一つです。

こちらも、片喰の紋の一種。

「剣片喰(けんかたばみ)」です。力強さから武将や農民まで幅広く使われた紋です。

鬼瓦には、十大家紋の一つ「橘(たちばな)」の紋。

明智家の紋で有名な「丸橘(まるたちばな)」です。

橘は、柑橘類の果樹で、雪に強い生命力にあやかり、家紋に用いられました。

鬼瓦の下に見える拝巴(おがみともえ)には、扇に丸橘の紋様があります。

こちらは、菱形を段に3つ組み合わせた「三階菱(さんかいびし)」。

古代から土器にも刻まれたりと、とても歴史の古い菱形の紋は、呪術的な意味があると言われています。

菱形の組み合わせて、三階菱以外にも豊富なパターンがあります。

これは、「三つ蔓柏(みつつるかしわ)」

柏の紋の一つです。

柏は、古くから食器代わりに使われていたことから、食を司る神の象徴とされています。

信仰に縁が深い紋で、バリエーションも豊富です。

ここまでご紹介した、家紋とは、違う意味合の紋もあります。

見えづらいですが、Λに仙の文字

これらは、家印(蔵印・屋号ともいう)です。

家紋が先祖から代々引き継がれる、いわゆる血縁を示すものに対して、

家印は、集落内で同じ苗字の家同士を判別したり、商売を表したりするものです。

商標の基になったものが、家印です。

昔は地域で寄合い、色々な生活を支え合っていたため、行事ごとに集まることが多く、

持ち寄る道具などに、家印を押す(焼き印が一般的でした)もしくは、書くことが一般的でした。

学校に持っていく傘や道具箱、教科書などに名前を書くのと同じ感覚です。

家印には、地域によって

●本家、分家を表すもの

●家業を表すもの

●地域行事での役割を表すもの

●家の位置や方角を表すもの

●家主を表すもの

●出身地を表すもの

など、意味するものが異なります。

上芳我邸内にある、蝋の資料館では、本家と分家の家印を見ることが出来ました。

文字の上にある傘は、山を表し、財産が山ほど積もるという願いを込めて多くの家印で用いられています。

カという文字のLを反転させた形のものは、金を表し、富を願って使われます。

内子の街並みで紋を見ていて面白かったのが、

家紋のみのエリアと、家印が見られるエリアが分かれていたこと。

ここからは、商屋が集まっていたんだな、という昔の街並みが想像できるものでした。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨夜の楽しみにしていた十五夜のお月見、はっきり見えると聞いていたけれど、残念(+_+)

雲が多くてあまり見えませんでした。。。

一瞬、雲の隙間で見えた月は輪郭がぼやけていて、かえって神秘的な感じがしました☆

昨日は、内子の八日市・護国の通りの紋特集の前編。

今日も引き続き、紋特集をご紹介します。

丸に片喰(かたばみ)の紋。

片喰(かたばみ)は、ハート形の葉を持つ植物で、道端などに生えるいわゆる雑草です。

繁殖力の高さから、家紋に用いられました。

種類のとても多い紋の一つです。

こちらも、片喰の紋の一種。

「剣片喰(けんかたばみ)」です。力強さから武将や農民まで幅広く使われた紋です。

鬼瓦には、十大家紋の一つ「橘(たちばな)」の紋。

明智家の紋で有名な「丸橘(まるたちばな)」です。

橘は、柑橘類の果樹で、雪に強い生命力にあやかり、家紋に用いられました。

鬼瓦の下に見える拝巴(おがみともえ)には、扇に丸橘の紋様があります。

こちらは、菱形を段に3つ組み合わせた「三階菱(さんかいびし)」。

古代から土器にも刻まれたりと、とても歴史の古い菱形の紋は、呪術的な意味があると言われています。

菱形の組み合わせて、三階菱以外にも豊富なパターンがあります。

これは、「三つ蔓柏(みつつるかしわ)」

柏の紋の一つです。

柏は、古くから食器代わりに使われていたことから、食を司る神の象徴とされています。

信仰に縁が深い紋で、バリエーションも豊富です。

ここまでご紹介した、家紋とは、違う意味合の紋もあります。

見えづらいですが、Λに仙の文字

これらは、家印(蔵印・屋号ともいう)です。

家紋が先祖から代々引き継がれる、いわゆる血縁を示すものに対して、

家印は、集落内で同じ苗字の家同士を判別したり、商売を表したりするものです。

商標の基になったものが、家印です。

昔は地域で寄合い、色々な生活を支え合っていたため、行事ごとに集まることが多く、

持ち寄る道具などに、家印を押す(焼き印が一般的でした)もしくは、書くことが一般的でした。

学校に持っていく傘や道具箱、教科書などに名前を書くのと同じ感覚です。

家印には、地域によって

●本家、分家を表すもの

●家業を表すもの

●地域行事での役割を表すもの

●家の位置や方角を表すもの

●家主を表すもの

●出身地を表すもの

など、意味するものが異なります。

上芳我邸内にある、蝋の資料館では、本家と分家の家印を見ることが出来ました。

文字の上にある傘は、山を表し、財産が山ほど積もるという願いを込めて多くの家印で用いられています。

カという文字のLを反転させた形のものは、金を表し、富を願って使われます。

内子の街並みで紋を見ていて面白かったのが、

家紋のみのエリアと、家印が見られるエリアが分かれていたこと。

ここからは、商屋が集まっていたんだな、という昔の街並みが想像できるものでした。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年10月04日

家紋・鬼瓦・家印-紋様図鑑1(内子の八日市・護国の町並み)

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

十五夜お月様。

香川のお天気では、良く見えそうとのことでした(*´ω`*)

今晩はお月見でほっこりしたいと思います☆

前回は、コレクションの仲間に加わった「2つの松の釘隠し」をご紹介しました☆

今日は、内子の八日市・護国の通りの紋特集。

色々な紋が見られたので、2回に分けてご紹介します。

丸に隅立て(すみたて)四つ目(よつめ)

目結(めゆい)の紋様は、鹿子(かのこ)紋様とも呼びます。

平安時代には既にあった紋様ですが、鎌倉時代に家紋に使われるようになりました。

◆の組み合わせでいくつものパターンがあります。

鬼瓦には、「違い巴(ちがいどもえ)」。巴の紋は、時代を跨いでずっと人気の紋様です。

違い巴は、2つの巴が向き合って交差している紋様です。

妻の下の壁部分に見えるのは、「隅切角(すみきりかく)に、ゆり三木」

ここでいう「木」というのは、「算木(さんぎ)」のことで、そろばんが発明される前に計算用に使われていた道具です。

こちらは、妻下に「五三桐(ごさんきり)」

鬼瓦には、巾着の文様

巾着の紋様は、郷屋敷でも見かけました。

「釘抜き(くぎぬき)」

昔の大工道具で、和釘を抜く際に使った「座金(ざがね)」と「梃(てこ)」の組み合わせが釘抜き。

実際の紋では梃(てこ)は省略されています。

大工さんの家紋と思われがちですが、力強さの象徴として用いられます。

「釘を抜く」と「九城を抜く」をかけて、武家が好んで使用したとも言われています。

この瓦当に彫られた紋様は「杏葉(ぎょうよう)」

杏葉は、馬に掛ける金属、革製の装飾品の総称です。

九州の大名家や公家で使用されましたが、使用している家自体は少ない珍しい紋です。

内子で発見したのにもビックリしました。

内子で目にした数少ない鬼面の鬼瓦。

その下の瓦当には、左2つ巴紋。

巴紋については、下の記事でもご紹介しています。

妻下に、「蔦(つた)」の紋様。

鬼瓦には、「打ち出の小槌」

蔦(つた)は家紋として多くのバリエーションのある十大家紋のうちの一つです。

蔦の繁殖力にあやかって使用されます。

五七桐(ごしちきり)

色が落ちていますが、紋の背景は黒で塗られていたようです。

地抜きの五七桐紋です。

五三桐や五七桐など、「桐」をモチーフにした紋は、高貴さのシンボルとして多くの武将が用いました。

花や葉のディテールによって、いくつもの種類があります。

また、皇室の権威として功労者に下賜されることも多いのが「桐」の紋です。

次回も、八日市・護国の紋特集の続きをご紹介します☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

十五夜お月様。

香川のお天気では、良く見えそうとのことでした(*´ω`*)

今晩はお月見でほっこりしたいと思います☆

前回は、コレクションの仲間に加わった「2つの松の釘隠し」をご紹介しました☆

今日は、内子の八日市・護国の通りの紋特集。

色々な紋が見られたので、2回に分けてご紹介します。

丸に隅立て(すみたて)四つ目(よつめ)

目結(めゆい)の紋様は、鹿子(かのこ)紋様とも呼びます。

平安時代には既にあった紋様ですが、鎌倉時代に家紋に使われるようになりました。

◆の組み合わせでいくつものパターンがあります。

鬼瓦には、「違い巴(ちがいどもえ)」。巴の紋は、時代を跨いでずっと人気の紋様です。

違い巴は、2つの巴が向き合って交差している紋様です。

妻の下の壁部分に見えるのは、「隅切角(すみきりかく)に、ゆり三木」

ここでいう「木」というのは、「算木(さんぎ)」のことで、そろばんが発明される前に計算用に使われていた道具です。

こちらは、妻下に「五三桐(ごさんきり)」

鬼瓦には、巾着の文様

巾着の紋様は、郷屋敷でも見かけました。

「釘抜き(くぎぬき)」

昔の大工道具で、和釘を抜く際に使った「座金(ざがね)」と「梃(てこ)」の組み合わせが釘抜き。

実際の紋では梃(てこ)は省略されています。

大工さんの家紋と思われがちですが、力強さの象徴として用いられます。

「釘を抜く」と「九城を抜く」をかけて、武家が好んで使用したとも言われています。

この瓦当に彫られた紋様は「杏葉(ぎょうよう)」

杏葉は、馬に掛ける金属、革製の装飾品の総称です。

九州の大名家や公家で使用されましたが、使用している家自体は少ない珍しい紋です。

内子で発見したのにもビックリしました。

内子で目にした数少ない鬼面の鬼瓦。

その下の瓦当には、左2つ巴紋。

巴紋については、下の記事でもご紹介しています。

2016/07/25

こんにちは☆谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。先日の瓦文様の記事の続きです☆今日は、巴紋の特集☆の前に、先日の記事にコメント頂いた「違い鷹の羽(ちがいたかのは)」の紋様のご紹介。こちらも、前殿の屋根に見られました。鷹の羽の紋様は、武家に好んで使用された紋様…

妻下に、「蔦(つた)」の紋様。

鬼瓦には、「打ち出の小槌」

蔦(つた)は家紋として多くのバリエーションのある十大家紋のうちの一つです。

蔦の繁殖力にあやかって使用されます。

五七桐(ごしちきり)

色が落ちていますが、紋の背景は黒で塗られていたようです。

地抜きの五七桐紋です。

五三桐や五七桐など、「桐」をモチーフにした紋は、高貴さのシンボルとして多くの武将が用いました。

花や葉のディテールによって、いくつもの種類があります。

また、皇室の権威として功労者に下賜されることも多いのが「桐」の紋です。

次回も、八日市・護国の紋特集の続きをご紹介します☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp