2019年08月01日

三大名棚-文藝家の桂さん、俳人の醍醐さん、霞姫?!三種三様の名作

日本人は、三大〇〇がお好き☆

三大祭り、三大史跡、三大稲荷、三大山城・・・・

沢山の日本を代表する3つのものを定めています。

その殆どが、具体的な根拠や統計の裏付けはないようですが、

前回の記事、

の後半でもご紹介しましたが、床脇(とこわき)の棚によく用いられる違い棚にも代表的なものとしてあげられる3つの棚『三大名棚』があります。

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

さてさて、今回は、その3つの棚、

桂離宮中書院の『桂棚』

醍醐寺三宝院の『醍醐棚』

修学院離宮の『霞棚』

をご紹介します☆

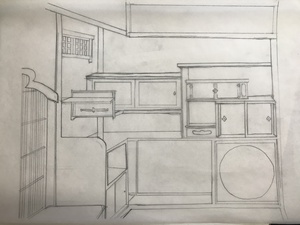

(ラフスケッチで失礼します(^^;) )

桂離宮中書院の『桂棚』

中書院は、一の間、二の間、三の間からなり、桂棚のあるのは、一の間です。

櫛型の火灯窓の付書院の脇に棚板、地袋、袋棚を組み合わせた桂棚があります。

L字の壁際を効果的に利用した配置で、実用的かつ装飾性にも富んだ名棚と呼ばれるに相応しい造りです☆

書院の書院たる由縁を感じれらますね☆

イメージは、勤勉な文藝家。

醍醐棚は、永久3年(1115)に創建された醍醐寺三法院の奥宸殿にあります。

奥宸殿は、江戸初期に建てられたといわれています。

(大雑把なスケッチで申し訳ない。。。)

棚の奥壁側に、透かし彫りを施した背面板を設けています。

一見素朴ながら、彫刻の巧みさや金具の用い方など、細かい部分に優雅さを纏った棚です。

イメージは、小さめの丸眼鏡が似合う俳人。

醍醐寺の違い棚でも一つ補足すると、醍醐寺の表書院には、西楼棚があります。

表書院の造りは面白くて、縁側を設け欄を巡らせた寝殿造りの様式を取り入れています。

下段・中段・上段の間の三つの間で構成されていて、

下段の間は、畳をあげると能舞台にもなるように造られています。

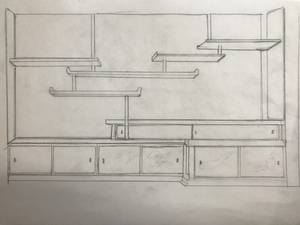

修学院離宮の『霞棚』

客殿内の一の間にあります。

互い違いに大小五枚の棚板が吊られています。

霞棚という名称は、この棚板の配置が、霞がたなびいているように見えることから名付けられたと言われています。

この霞棚は、棚の配置もとっても素晴らしいのですが、私のスケッチ力では、表現出来ない見どころが沢山あります☆

壁には、和歌や漢詩が書かれた色紙が、これまた絶妙な配置で貼られ、

地袋には友禅染めが用いられ、引手は羽子板を、釘隠しは花車をかたどった七宝流し、飾り金具に葵の紋、、などなど

奥ゆかしい雅さを持った棚です☆

イメージは、聡明で見目麗しい姫君。

私の勝手なイメージも添えちゃいましたが、皆さんは、どんなイメージを持ちましたか?(^^)

私は、よく擬人化したイメージで見ることが多いのですが、建物そのものを擬人化したり、そこにイメージで人を配置すると、

あら不思議!!

不思議と細部に気がついたり、全体像を把握しやすくなったりと、面白い発見が生まれることが多いんです♫

是非、試してみてください(^^)

因みに、今回ご紹介した「違い棚」の3名棚の他に、別の3大棚があります。

それは、

厨子棚、黒棚、書棚の3つ。

この三大棚は、武家の娘が嫁入りの際に持参した婚礼調度です。

室町時代には厨子棚と黒棚の2つでしたが、江戸時代に書棚が加わり、三大棚と呼ばれるようになりました。

三大〇〇、を巡る探訪をしても面白そうですね☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

三大祭り、三大史跡、三大稲荷、三大山城・・・・

沢山の日本を代表する3つのものを定めています。

その殆どが、具体的な根拠や統計の裏付けはないようですが、

前回の記事、

2019/07/29

の後半でもご紹介しましたが、床脇(とこわき)の棚によく用いられる違い棚にも代表的なものとしてあげられる3つの棚『三大名棚』があります。

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

さてさて、今回は、その3つの棚、

桂離宮中書院の『桂棚』

醍醐寺三宝院の『醍醐棚』

修学院離宮の『霞棚』

をご紹介します☆

(ラフスケッチで失礼します(^^;) )

桂離宮中書院の『桂棚』

中書院は、一の間、二の間、三の間からなり、桂棚のあるのは、一の間です。

櫛型の火灯窓の付書院の脇に棚板、地袋、袋棚を組み合わせた桂棚があります。

L字の壁際を効果的に利用した配置で、実用的かつ装飾性にも富んだ名棚と呼ばれるに相応しい造りです☆

書院の書院たる由縁を感じれらますね☆

イメージは、勤勉な文藝家。

醍醐棚は、永久3年(1115)に創建された醍醐寺三法院の奥宸殿にあります。

奥宸殿は、江戸初期に建てられたといわれています。

(大雑把なスケッチで申し訳ない。。。)

棚の奥壁側に、透かし彫りを施した背面板を設けています。

一見素朴ながら、彫刻の巧みさや金具の用い方など、細かい部分に優雅さを纏った棚です。

イメージは、小さめの丸眼鏡が似合う俳人。

醍醐寺の違い棚でも一つ補足すると、醍醐寺の表書院には、西楼棚があります。

表書院の造りは面白くて、縁側を設け欄を巡らせた寝殿造りの様式を取り入れています。

下段・中段・上段の間の三つの間で構成されていて、

下段の間は、畳をあげると能舞台にもなるように造られています。

修学院離宮の『霞棚』

客殿内の一の間にあります。

互い違いに大小五枚の棚板が吊られています。

霞棚という名称は、この棚板の配置が、霞がたなびいているように見えることから名付けられたと言われています。

この霞棚は、棚の配置もとっても素晴らしいのですが、私のスケッチ力では、表現出来ない見どころが沢山あります☆

壁には、和歌や漢詩が書かれた色紙が、これまた絶妙な配置で貼られ、

地袋には友禅染めが用いられ、引手は羽子板を、釘隠しは花車をかたどった七宝流し、飾り金具に葵の紋、、などなど

奥ゆかしい雅さを持った棚です☆

イメージは、聡明で見目麗しい姫君。

私の勝手なイメージも添えちゃいましたが、皆さんは、どんなイメージを持ちましたか?(^^)

私は、よく擬人化したイメージで見ることが多いのですが、建物そのものを擬人化したり、そこにイメージで人を配置すると、

あら不思議!!

不思議と細部に気がついたり、全体像を把握しやすくなったりと、面白い発見が生まれることが多いんです♫

是非、試してみてください(^^)

因みに、今回ご紹介した「違い棚」の3名棚の他に、別の3大棚があります。

それは、

厨子棚、黒棚、書棚の3つ。

この三大棚は、武家の娘が嫁入りの際に持参した婚礼調度です。

室町時代には厨子棚と黒棚の2つでしたが、江戸時代に書棚が加わり、三大棚と呼ばれるようになりました。

三大〇〇、を巡る探訪をしても面白そうですね☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp