2017年09月28日

内子で出会った進化形「半蔀(はじとみ)」

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、内子で出会ったなまこ壁をご紹介しました☆

今回は、和風建具の原型といわれる蔀戸(しとみど)をご紹介します。

蔀戸(しとみど)は、建物の外周を普段は閉ざしておくために建てこまれたもので、開ける時には内側や外側に跳ね上げて吊り金具に引っ掛けて固定します。

外部に跳ね上げるものは、一般的には稀な例です。

ただ、古来は、外部に跳ね上げる方が通常のように思われます。

以前、「紙障子で断熱性をアップする」という記事でも登場した出雲大社・拝殿の蔀戸↓

内子の護国の街並みでも蔀戸に沢山会いました。

写真のガラス戸の上部を良く見てみると、跳ね上がっている板があります。

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、内子で出会ったなまこ壁をご紹介しました☆

今回は、和風建具の原型といわれる蔀戸(しとみど)をご紹介します。

蔀戸(しとみど)は、建物の外周を普段は閉ざしておくために建てこまれたもので、開ける時には内側や外側に跳ね上げて吊り金具に引っ掛けて固定します。

外部に跳ね上げるものは、一般的には稀な例です。

ただ、古来は、外部に跳ね上げる方が通常のように思われます。

以前、「紙障子で断熱性をアップする」という記事でも登場した出雲大社・拝殿の蔀戸↓

内子の護国の街並みでも蔀戸に沢山会いました。

写真のガラス戸の上部を良く見てみると、跳ね上がっている板があります。

これが蔀戸です。

上の写真の建物は、蔀戸の部分が、片方は開けられていて、もう片方は閉じられたままです。

こちらは、閉じられたままの蔀戸。

護国の街並みで見かけた蔀戸は、みんな外跳ね上げの蔀戸でした。

分かりやすく、開いている部分を撮ったのがこちら↓

跳ね上げられた部分は、吊るし金具で固定してあるのが分かります。

上部のみ、開いている状態ですね。

蔀戸には、1枚ものの戸で出来た1枚蔀(いちまいしとみ)と、上の写真のように上下2枚に分かれた戸、更に数枚に分かれているものとがあります。

上下2枚に分かれているものは、上半分を跳ね上げ式にして、下半分をはめ込み式にした半蔀(はじとみ)というもの。

内子で出会った半蔀は、下半分を完全に固定したものではなく、状況に応じて開けられるようにしてあります。

半蔀の進化形です。

一番上の写真も、上下2枚の蔀戸を重ねて跳ね上げているんです。

その為に、下半分の戸に引手があります。

内側からこの進化形半蔀を見ると

上下閉じた状態の蔀戸。

格子組に板を張っているのが分かります。

古来の蔀戸は、細かい格子組に板を張っていたのもで、これが後に格子戸の原型になります。

上の写真に加工をして、上半分の蔀戸を白く囲ってみました。

上半分の蔀戸が建物の内側にあるのが分かります。

蔀戸を建てこむ溝が2重に彫ってあり、下半分の戸が外側に建てこまれています。

下半分の戸を引き上げて、上の蔀戸に重ねた状態で持ち上げることで、上下2枚の戸が跳ね上げられるようになっています。

写真で右下に赤く囲っている部分は猿猫錠があります。

普段は、下方を錠で固定してあるんですね。

蔀戸の表情を色んな角度で見られて嬉しい探索でした(#^.^#)

内子探訪のその他の記事

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

上の写真の建物は、蔀戸の部分が、片方は開けられていて、もう片方は閉じられたままです。

こちらは、閉じられたままの蔀戸。

護国の街並みで見かけた蔀戸は、みんな外跳ね上げの蔀戸でした。

分かりやすく、開いている部分を撮ったのがこちら↓

跳ね上げられた部分は、吊るし金具で固定してあるのが分かります。

上部のみ、開いている状態ですね。

蔀戸には、1枚ものの戸で出来た1枚蔀(いちまいしとみ)と、上の写真のように上下2枚に分かれた戸、更に数枚に分かれているものとがあります。

上下2枚に分かれているものは、上半分を跳ね上げ式にして、下半分をはめ込み式にした半蔀(はじとみ)というもの。

内子で出会った半蔀は、下半分を完全に固定したものではなく、状況に応じて開けられるようにしてあります。

半蔀の進化形です。

一番上の写真も、上下2枚の蔀戸を重ねて跳ね上げているんです。

その為に、下半分の戸に引手があります。

内側からこの進化形半蔀を見ると

上下閉じた状態の蔀戸。

格子組に板を張っているのが分かります。

古来の蔀戸は、細かい格子組に板を張っていたのもで、これが後に格子戸の原型になります。

上の写真に加工をして、上半分の蔀戸を白く囲ってみました。

上半分の蔀戸が建物の内側にあるのが分かります。

蔀戸を建てこむ溝が2重に彫ってあり、下半分の戸が外側に建てこまれています。

下半分の戸を引き上げて、上の蔀戸に重ねた状態で持ち上げることで、上下2枚の戸が跳ね上げられるようになっています。

写真で右下に赤く囲っている部分は猿猫錠があります。

普段は、下方を錠で固定してあるんですね。

蔀戸の表情を色んな角度で見られて嬉しい探索でした(#^.^#)

内子探訪のその他の記事

2017/09/25

2017/09/27

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年09月27日

内子で出会った、なまこちゃんたち

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は、新たに出会った江戸時代の蟇股たちをご紹介しました⭐️

今日は、内子探訪で出会った表情の違う「なまこ壁」をご紹介します(^^)

なまこ壁については、これまで役割と四半張りという目地についてと、なまこ壁の位置による面白い呼び方をご紹介しました。

これまでの記事を踏まえてのご紹介になるので、なんのこっちゃ?となったらリンクからご覧くださいm(_ _)m

まずは、香川でもよく見掛ける「四半張り」

内子でも、四半張りのなまこ壁を沢山見かけました。

こちらは、ぱっと見は四半張りに見えますが、ちょと違う。

拡大して見ます⭐️

ぷっくり盛り上がった、なまこ目地の四角の真ん中に、ポチッと点が有ります。

これは、「四半張り1本釘打ち」です。

通常の1本釘打ちは、丸の点がポチッと有るだけなのですが、この建物は点の部分が星型になってました(^^)

ちょっとした遊び心が感じられてほっこりしました(o^^o)

こちらは、横一列に四角が並んでいます。

上下の列は半分ズレています。

馬乗目地です。

そして、「亀甲目地」にも出会いました\(^o^)/

この亀甲目地、以前長野県で見かけたのですが、移動中の車中で写真を撮ることが出来なくて、いつまた出会えるかと思っていた貴重な,なまこちゃんの一つ。

というもの、凝ったデザインは財力の証でもあったんです。

おいそれと見かけることの出来ない貴重ななまこちゃん。

嬉しくて、沢山何枚か撮りましたが、この亀甲なまこ壁の写真は、全部同じ建物です。

写す角度や部分を変えて撮っています。

それにしても、この亀甲なまこちゃん、遠くからでもくっきり分かるくらい、なまこ増し増しの注文です。

漆喰を何度も重ね塗りする、ただでさえ手の込んだなまこちゃんを、こんなに増し盛りしてるなんて(゜o゜)

前回の鏝絵の記事でも触れた、亀と瑞雲の漆喰彫刻があったのもこの建物。

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は、新たに出会った江戸時代の蟇股たちをご紹介しました⭐️

今日は、内子探訪で出会った表情の違う「なまこ壁」をご紹介します(^^)

なまこ壁については、これまで役割と四半張りという目地についてと、なまこ壁の位置による面白い呼び方をご紹介しました。

これまでの記事を踏まえてのご紹介になるので、なんのこっちゃ?となったらリンクからご覧くださいm(_ _)m

2016/06/13

2017/01/06

まずは、香川でもよく見掛ける「四半張り」

内子でも、四半張りのなまこ壁を沢山見かけました。

こちらは、ぱっと見は四半張りに見えますが、ちょと違う。

拡大して見ます⭐️

ぷっくり盛り上がった、なまこ目地の四角の真ん中に、ポチッと点が有ります。

これは、「四半張り1本釘打ち」です。

通常の1本釘打ちは、丸の点がポチッと有るだけなのですが、この建物は点の部分が星型になってました(^^)

ちょっとした遊び心が感じられてほっこりしました(o^^o)

こちらは、横一列に四角が並んでいます。

上下の列は半分ズレています。

馬乗目地です。

そして、「亀甲目地」にも出会いました\(^o^)/

この亀甲目地、以前長野県で見かけたのですが、移動中の車中で写真を撮ることが出来なくて、いつまた出会えるかと思っていた貴重な,なまこちゃんの一つ。

というもの、凝ったデザインは財力の証でもあったんです。

おいそれと見かけることの出来ない貴重ななまこちゃん。

嬉しくて、沢山何枚か撮りましたが、この亀甲なまこ壁の写真は、全部同じ建物です。

写す角度や部分を変えて撮っています。

それにしても、この亀甲なまこちゃん、遠くからでもくっきり分かるくらい、なまこ増し増しの注文です。

漆喰を何度も重ね塗りする、ただでさえ手の込んだなまこちゃんを、こんなに増し盛りしてるなんて(゜o゜)

前回の鏝絵の記事でも触れた、亀と瑞雲の漆喰彫刻があったのもこの建物。

この隣にある建物が、↓

一際目立つ蔵。

この蔵の妻飾りに「旭日と鶴」の彫刻がありました。

蔵のなまこ壁は、四半張りですが、驚いたのが、鉢巻と腹巻部分。

巻いてない!!

ぐるっと体に巻いてないんです。

庇部分の雨はね除けの為にしてると思うのですが、それ以上にデザインとしてわざと巻いてない感じがします。

・・・この建物たち、ただ者じゃないな('Д')

この建物たちの客用出入り口である門に引き返してみて、納得!

内子町が木蝋(もくろう)の生産で栄えたのは有名ですが、その製蝋業で財を成した芳我家の本家とのこと。

蔵に有った「旭日と鶴」は、本芳我家の商標だそうです。

亀甲目地に出会えたことで思わず駆け寄ってしまったために、色々気づくのが遅れてしまった(*ノωノ)

ところで、香川では、なまこ壁が住居用の建物に見られることは珍しく、土蔵などの建物に限られています。

内子町では、蔵に限らず住居用の建物にも用いられていています。

特に、なまこ壁が一般的に使用されていたのが分かりやすく表れている部分が、ここ⭐️

袖壁部分です。

建物と建物の間に防火の目的で設けられている袖壁。

うだつと役割は同じですね。

内子の町並みに統一感を出しながら、緩やかな景観の変化を楽しめる袖壁のなまこちゃんは、町歩きの楽しみを増やしてくれます(*´▽`*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

一際目立つ蔵。

この蔵の妻飾りに「旭日と鶴」の彫刻がありました。

蔵のなまこ壁は、四半張りですが、驚いたのが、鉢巻と腹巻部分。

巻いてない!!

ぐるっと体に巻いてないんです。

庇部分の雨はね除けの為にしてると思うのですが、それ以上にデザインとしてわざと巻いてない感じがします。

・・・この建物たち、ただ者じゃないな('Д')

この建物たちの客用出入り口である門に引き返してみて、納得!

内子町が木蝋(もくろう)の生産で栄えたのは有名ですが、その製蝋業で財を成した芳我家の本家とのこと。

蔵に有った「旭日と鶴」は、本芳我家の商標だそうです。

亀甲目地に出会えたことで思わず駆け寄ってしまったために、色々気づくのが遅れてしまった(*ノωノ)

ところで、香川では、なまこ壁が住居用の建物に見られることは珍しく、土蔵などの建物に限られています。

内子町では、蔵に限らず住居用の建物にも用いられていています。

特に、なまこ壁が一般的に使用されていたのが分かりやすく表れている部分が、ここ⭐️

袖壁部分です。

建物と建物の間に防火の目的で設けられている袖壁。

うだつと役割は同じですね。

内子の町並みに統一感を出しながら、緩やかな景観の変化を楽しめる袖壁のなまこちゃんは、町歩きの楽しみを増やしてくれます(*´▽`*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

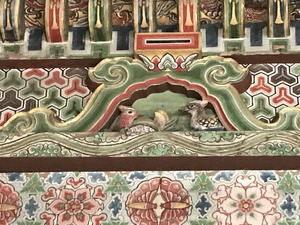

2017年09月26日

新入り蟇股(かえるまた)コレクション―江戸時代の蟇股たち

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は、内子で見た鏝絵をご紹介しました☆

今日も内子の記事の予定だったのですが、今日お寺の本堂内部の測量に行った際に蟇股(かえるまた)のコレクションが増えたので、

急遽予定を変更してご紹介したいと思います(*´▽`*)

鐘楼(しょうろう)の蟇股

立浪の彫刻です。

蟇股の脚の部分に注目してみると、大きく反りかえった浪の紋様が彫られています。

蟇股の輪郭を飛び出して彫られているのは、江戸時代以降の特色です。

こちらは、本堂正面の蟇股。

獏のようです。

先ほどの鐘楼の蟇股よりも、蟇股の枠を取っ払った大胆な彫刻ですね。

江戸時代以降の特徴が色濃く出ています。

本堂内部の蟇股は、一つ一つ彫刻の異なるものでした。

正面に向かって左側から並べてみます。

彫刻は、オシドリのようですね。水鳥であるオシドリは防火のおまじないの意味があります。

牡丹の彫刻。

蓮の葉?のように見えます。

リスとブドウの彫刻。 ブドウは沢山の実を付け、リスは子沢山の動物。子孫繁栄の意味や幸せの象徴とされています。

流水と菊

竹と虎。 良く見る組み合わせですが、安心できる場所、安住の地を意味しています。

立浪

牡丹や蓮、菊、立浪などは良く彫刻で見られますよね。

蟇股の彫刻には、一つ一つの彫刻に意味があるものと、一連の彫刻で物語を紡いでいるものとがあります。

このように連続して設けられている彫刻は全部が一つの逸話をもじっていることも有ります。

一つの逸話を物語のように紡いでいる特徴があれば、その彫刻は近世のものと読み解くことが出来ます。

話が逸れてしまいましたが、上の蟇股で、リスとブドウの蟇股のみ、蟇股の輪郭が異なります。

それ以外は、同じ輪郭で内部の図案のみを変えています。

それに対して、リスとブドウの蟇股は、輪郭そのものが彫刻の一部になっています。

これも、江戸時代(特に後期)の特徴ですが、その彫刻が、本堂の丁度正面中央に位置しています。

ひときわ、この彫刻の意味合いが強く、重要であることが窺えます。

お寺には、色んな場所に蟇股がありますが、その一つ一つを紐解いていくと面白い発見に出会いそうです(^^)

これまでにご紹介した蟇股の載っている記事は、下のリンクでご覧ください☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は、内子で見た鏝絵をご紹介しました☆

今日も内子の記事の予定だったのですが、今日お寺の本堂内部の測量に行った際に蟇股(かえるまた)のコレクションが増えたので、

急遽予定を変更してご紹介したいと思います(*´▽`*)

鐘楼(しょうろう)の蟇股

立浪の彫刻です。

蟇股の脚の部分に注目してみると、大きく反りかえった浪の紋様が彫られています。

蟇股の輪郭を飛び出して彫られているのは、江戸時代以降の特色です。

こちらは、本堂正面の蟇股。

獏のようです。

先ほどの鐘楼の蟇股よりも、蟇股の枠を取っ払った大胆な彫刻ですね。

江戸時代以降の特徴が色濃く出ています。

本堂内部の蟇股は、一つ一つ彫刻の異なるものでした。

正面に向かって左側から並べてみます。

彫刻は、オシドリのようですね。水鳥であるオシドリは防火のおまじないの意味があります。

牡丹の彫刻。

蓮の葉?のように見えます。

リスとブドウの彫刻。 ブドウは沢山の実を付け、リスは子沢山の動物。子孫繁栄の意味や幸せの象徴とされています。

流水と菊

竹と虎。 良く見る組み合わせですが、安心できる場所、安住の地を意味しています。

立浪

牡丹や蓮、菊、立浪などは良く彫刻で見られますよね。

蟇股の彫刻には、一つ一つの彫刻に意味があるものと、一連の彫刻で物語を紡いでいるものとがあります。

このように連続して設けられている彫刻は全部が一つの逸話をもじっていることも有ります。

一つの逸話を物語のように紡いでいる特徴があれば、その彫刻は近世のものと読み解くことが出来ます。

話が逸れてしまいましたが、上の蟇股で、リスとブドウの蟇股のみ、蟇股の輪郭が異なります。

それ以外は、同じ輪郭で内部の図案のみを変えています。

それに対して、リスとブドウの蟇股は、輪郭そのものが彫刻の一部になっています。

これも、江戸時代(特に後期)の特徴ですが、その彫刻が、本堂の丁度正面中央に位置しています。

ひときわ、この彫刻の意味合いが強く、重要であることが窺えます。

お寺には、色んな場所に蟇股がありますが、その一つ一つを紐解いていくと面白い発見に出会いそうです(^^)

これまでにご紹介した蟇股の載っている記事は、下のリンクでご覧ください☆

2016/06/21

こんにちは☆谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。お寺ににある鐘を突くための「鐘つき堂」。別名:鐘楼(しょうろう)小さい空間に、匠の技が詰まっている、見応えのある建物です。写真は、徳勝寺(さぬき市寒川)の鐘つき堂。柱のアップ画像です。軸組を安定させるために、…

2016/08/10

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。飛騨高山の国分寺。天平18年(746年)に聖武天皇の勅願によって建立されました。開基は行基菩薩と伝えられる飛騨第一の古刹です。表門。元文4年(1739年)に再建されています。本柱2本と控え柱2本で棟を支える「薬医門(やく…

2016/11/24

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。先週末に、大阪でママの家事が楽になる家を提案している正田工建様の構造見学会に行ってきました。その帰り道、「出雲大社大阪分祠」の看板を発見!!これは行きたい!と早速探訪してきました☆神社には、沢山の生き物が隠れ…

2017/01/10

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。今日は、先月取材を受け掲載させていただいた香川の住宅情報誌「iepro」(ナイスタウン出版)を、庫裡の改修工事をさせて頂いたお施主様にお届けに伺いました。素敵な紙面に仕上げていただき、お施主様と一緒に楽しみなが…

2017/01/26

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。今日の朝は、車の窓に氷の結晶が沢山!朝日があたるとキラキラして綺麗でした☆今日は、穂高神社探訪の際の、拝殿について書こうと思います。以前は、ご本殿の造りや歴史について書きました☆かなり以前の記事から時間…

2017/02/16

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。今日は、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。善楽寺は、真宗興正派のお寺。大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。ご住職のお話によると、開基は、室町時代…

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年09月25日

内子探訪―鏝絵の今昔

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、ご質問頂いた「古い町屋を見ると、1階部分が木で、2階が漆喰塗りが多い気がするんだけれど、何か意味があるんですか?」という事について書きました。

先日、愛媛県の内子(うちこ)町を訪れました(^^)

久しぶりの探訪で、どこに行こうかなあ~とワクワクしていたのですが、鏝絵(こてえ)を見に行こう!と思い、愛媛県の内子に行くことにしました。

高知県の漆喰彫刻も考えたのですが、行き帰りの時間と探訪時間を計算してみると、ちょっと一日で見れる気がしなかったので、またの機会にしました。

今回、探索したのは、内子の中でも八日市・護国の町並み。

重要伝統的建築物群保存地区に指定されている町並みです。

町並みを歩くと、江戸時代・明治時代・大正時代と特徴の異なる建物を見ることが出来ます(#^.^#)

今回の探訪でも、沢山ご紹介したいことがあって、気づいたら700枚位の写真を撮っていたので、少しづつ紹介していきたいと思います☆

今日は、探訪の一番の目的だった鏝絵(こてえ)のご紹介(^^)

以前、明治時代の古民家のお宅でも鏝絵をご紹介しましたが、鏝絵(こてえ)とは、漆喰装飾の一つで、平坦な壁面にレリーフ状に材料を盛り上げて図案をつくる工法です。

懸魚(げぎょ)に施された漆喰彫刻。

壁面に鬼の絵

龍の絵

おかめさん

勉強のつもりで造ったものが、いつしか趣味になり、今では依頼を受けて仕事で造ることもあるという鏝絵。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、ご質問頂いた「古い町屋を見ると、1階部分が木で、2階が漆喰塗りが多い気がするんだけれど、何か意味があるんですか?」という事について書きました。

先日、愛媛県の内子(うちこ)町を訪れました(^^)

久しぶりの探訪で、どこに行こうかなあ~とワクワクしていたのですが、鏝絵(こてえ)を見に行こう!と思い、愛媛県の内子に行くことにしました。

高知県の漆喰彫刻も考えたのですが、行き帰りの時間と探訪時間を計算してみると、ちょっと一日で見れる気がしなかったので、またの機会にしました。

今回、探索したのは、内子の中でも八日市・護国の町並み。

重要伝統的建築物群保存地区に指定されている町並みです。

町並みを歩くと、江戸時代・明治時代・大正時代と特徴の異なる建物を見ることが出来ます(#^.^#)

今回の探訪でも、沢山ご紹介したいことがあって、気づいたら700枚位の写真を撮っていたので、少しづつ紹介していきたいと思います☆

今日は、探訪の一番の目的だった鏝絵(こてえ)のご紹介(^^)

以前、明治時代の古民家のお宅でも鏝絵をご紹介しましたが、鏝絵(こてえ)とは、漆喰装飾の一つで、平坦な壁面にレリーフ状に材料を盛り上げて図案をつくる工法です。

懸魚(げぎょ)に施された漆喰彫刻。

壁面に鬼の絵

龍の絵

おかめさん

鶴と松

亀と瑞雲

棟の上に家紋、懸魚は亀と瑞雲

旭日と亀

来福や魔よけ、防火などのおまじないの意味があるんです。

鏝絵を見ると、瓦と同様にその建物に込められた想いが伝わってきます(*´▽`*)

上の写真で紹介した「鶴と松」「鶴と旭日」の鏝絵に魅了されて鏝絵を始めたという左官職人さんの作品も見ることが出来ました。

勉強のつもりで造ったものが、いつしか趣味になり、今では依頼を受けて仕事で造ることもあるという鏝絵。

伝統的なものから現代的なものまで様々な作品が所狭しと飾ってありました。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年09月21日

古い町屋、木が露出しているのはなんで?

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は彼岸花のお知らせにホッコリしたことを書きました☆

今日は、「古い町屋を見ると、1階部分が木で、2階が漆喰塗りが多い気がするんだけれど、何か意味があるんですか?」

というご質問について書こうと思います。

2階部分は漆喰塗りで防火の処置がされているのに、1階は木がそのまま露出しているので、防火にとっては良くないのでは?と

思われたそうです。

木造住宅にとっての最大の敵は火災。

確かに、不思議に思えますね。

以前、籠窓(むしこまど)のことを書きましたが、

2階の窓は漆喰で塗りこめられているのに、1階は塗られていません。

町屋に限らず、古い商家の建物でも、1階部分に漆喰が施されているのは腰の高さより高い位置です。

下の方は板張りが多いですね。

隣家からの類焼防止という面では、実は理に適っています。

建物が火災で燃えた際に、その周辺の建物が受ける輻射熱の温度分布は、

2階部分が非常に高いのに対して、1階部分はそれほど高くないんです。

長く木造建築で火災と向き合ってきた先人は、体験からそのことを知っていたのですね。

また、小泉八雲旧居の門と塀の部分でも触れましたが、

塗り壁は、風雨に弱いことから、雨掛の部分は板張りやなまこ壁で保護しているんです。

そして、もう一つ、これは外観だけでなく、古来の木造住宅全般に言えることですが、

「材料(特に木材)の呼吸」を大事にしていた点です。

外部、内部共に、木材が露出しているところが多いのは、その為です。

木材の呼吸を妨げないことで、蒸れ腐りやシロアリの被害を防ぎ、地震や台風に対しても強い建物の足元を維持してきました。

加えて、メンテナンスの容易さも考えられています。

現在のように、木材をモルタルなどで覆うことで改善されたこともありますが、その結果木材の呼吸ができなくなり、

蒸れ腐れやシロアリの被害などが出てきました。

もちろん、それを防止するために新たに対策を講じて現在の住宅は建てられています。

でも、追いかけっこ感が否めないなぁ~と個人的には思います。

伝統木造住宅のような建物が現在建てられないのは、多分野から見た総合的な研究がなされていないことが大きな要因です。

これまで、伝統木造建築に対する研究は、ほとんどが建築史の分野によるもの。

様式研究や、歴史背景などです。

でも、建築設計や構造、材料、気候や風土などの視点でなされた研究は少ないのが現状です。

長く先人が守ってきた伝統木造建築に対して、多方面からの研究がなされ、木造文化を守っていくための土台が必要ですね。

その為にも、現在の住宅と伝統構法、両方の勉強をしなくてはと思います。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は彼岸花のお知らせにホッコリしたことを書きました☆

今日は、「古い町屋を見ると、1階部分が木で、2階が漆喰塗りが多い気がするんだけれど、何か意味があるんですか?」

というご質問について書こうと思います。

2階部分は漆喰塗りで防火の処置がされているのに、1階は木がそのまま露出しているので、防火にとっては良くないのでは?と

思われたそうです。

木造住宅にとっての最大の敵は火災。

確かに、不思議に思えますね。

以前、籠窓(むしこまど)のことを書きましたが、

2階の窓は漆喰で塗りこめられているのに、1階は塗られていません。

町屋に限らず、古い商家の建物でも、1階部分に漆喰が施されているのは腰の高さより高い位置です。

下の方は板張りが多いですね。

隣家からの類焼防止という面では、実は理に適っています。

建物が火災で燃えた際に、その周辺の建物が受ける輻射熱の温度分布は、

2階部分が非常に高いのに対して、1階部分はそれほど高くないんです。

長く木造建築で火災と向き合ってきた先人は、体験からそのことを知っていたのですね。

また、小泉八雲旧居の門と塀の部分でも触れましたが、

塗り壁は、風雨に弱いことから、雨掛の部分は板張りやなまこ壁で保護しているんです。

そして、もう一つ、これは外観だけでなく、古来の木造住宅全般に言えることですが、

「材料(特に木材)の呼吸」を大事にしていた点です。

外部、内部共に、木材が露出しているところが多いのは、その為です。

木材の呼吸を妨げないことで、蒸れ腐りやシロアリの被害を防ぎ、地震や台風に対しても強い建物の足元を維持してきました。

加えて、メンテナンスの容易さも考えられています。

現在のように、木材をモルタルなどで覆うことで改善されたこともありますが、その結果木材の呼吸ができなくなり、

蒸れ腐れやシロアリの被害などが出てきました。

もちろん、それを防止するために新たに対策を講じて現在の住宅は建てられています。

でも、追いかけっこ感が否めないなぁ~と個人的には思います。

伝統木造住宅のような建物が現在建てられないのは、多分野から見た総合的な研究がなされていないことが大きな要因です。

これまで、伝統木造建築に対する研究は、ほとんどが建築史の分野によるもの。

様式研究や、歴史背景などです。

でも、建築設計や構造、材料、気候や風土などの視点でなされた研究は少ないのが現状です。

長く先人が守ってきた伝統木造建築に対して、多方面からの研究がなされ、木造文化を守っていくための土台が必要ですね。

その為にも、現在の住宅と伝統構法、両方の勉強をしなくてはと思います。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年09月20日

今日のほっこりタイム

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は、「現場へ向かう道は古代都と繋がってる道」で、現場へ向かう道のことを書きました。

完全に学芸員としての趣味の領域になってしまいました(;´∀`)

今日も、その道をいつものように空想しながら走っていたら、お墓参りの方々を何組か見かけました。

そういえば、秋の彼岸入りだと気づきました。

チョボとの散歩道には彼岸花がちらほらと咲いていました。

彼岸花はちゃんと教えてくれていたんだな~とホッコリ(*´ω`*)

現場の方は、床張りも終わり、着々と進行しています。

といっても、その着々の一つ一つが結構な重労働。

職人さんが軽々と持っているように見える木材は、聞くと私の体重とほぼ同じ重量!

頭が下がる一方です。

さて、ブログを見てくださった方から

「古い町屋を見ると、1階部分が木で、2階が漆喰塗りが多い気がするんだけれど、何か意味があるんですか?」

とご質問を頂きました。

ご質問有難うございます(^^)

質問を頂いた時いつも思うのですが、ご質問の視点が鋭い!

説明が長文になりそうなので、その内容は明日書きたいと思います⭐️

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は、「現場へ向かう道は古代都と繋がってる道」で、現場へ向かう道のことを書きました。

完全に学芸員としての趣味の領域になってしまいました(;´∀`)

今日も、その道をいつものように空想しながら走っていたら、お墓参りの方々を何組か見かけました。

そういえば、秋の彼岸入りだと気づきました。

チョボとの散歩道には彼岸花がちらほらと咲いていました。

彼岸花はちゃんと教えてくれていたんだな~とホッコリ(*´ω`*)

現場の方は、床張りも終わり、着々と進行しています。

といっても、その着々の一つ一つが結構な重労働。

職人さんが軽々と持っているように見える木材は、聞くと私の体重とほぼ同じ重量!

頭が下がる一方です。

さて、ブログを見てくださった方から

「古い町屋を見ると、1階部分が木で、2階が漆喰塗りが多い気がするんだけれど、何か意味があるんですか?」

とご質問を頂きました。

ご質問有難うございます(^^)

質問を頂いた時いつも思うのですが、ご質問の視点が鋭い!

説明が長文になりそうなので、その内容は明日書きたいと思います⭐️

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年09月19日

現場へ向かう道は古代都と繋がってる道

こんにちは。

谷野設計の谷野です。

お読みいただき、ありがとうございます

台風の去った後、良いお天気に恵まれて、工事も順調に進んでいます^_^

現場の雰囲気がとても好きで、職人さん達の仕事を見るのも楽しく、現場に行くのが毎回楽しみです(*´꒳`*)

今の現場に行くもう一つの楽しみがあります♪

現場の行き帰りの道(*´꒳`*)

事務所から北に向かって川沿いの道を進んで行くのですが、この道を通るのが楽しくて楽しくて(≧∀≦)

この川沿いの道とその周辺は、古代の大川の都と深い関わりがあるんじゃないかと、思っている場所なんです⭐️

古墳群や、横穴式住居、窯跡や日本書紀に残る神話など興味深いものが沢山✨✨

毎回、現場の行き帰りに水運ルートと遺跡の場所を頭の中で結んで思いを馳せています(*´∇`*)

あ、この川面白い言い伝えがあるんです⭐️

そんなに古くない江戸時代くらいの話のようですが、よくタヌキがイタズラをしに来ていたらしいんです。

夜酔って帰っている人を見つけては、イタズラをしていたそう。

香川はタヌキに纏わる昔話が多いですよね。

想像して、ホッコリ(*´꒳`*)

いつか、古代の都マップを作りたいと思っているのですが、いったいいつになることやら(*´-`)

行きたい場所と調べたい事が多すぎるけど、それもまた幸せ(*´꒳`*)

谷野設計の谷野です。

お読みいただき、ありがとうございます

台風の去った後、良いお天気に恵まれて、工事も順調に進んでいます^_^

現場の雰囲気がとても好きで、職人さん達の仕事を見るのも楽しく、現場に行くのが毎回楽しみです(*´꒳`*)

今の現場に行くもう一つの楽しみがあります♪

現場の行き帰りの道(*´꒳`*)

事務所から北に向かって川沿いの道を進んで行くのですが、この道を通るのが楽しくて楽しくて(≧∀≦)

この川沿いの道とその周辺は、古代の大川の都と深い関わりがあるんじゃないかと、思っている場所なんです⭐️

古墳群や、横穴式住居、窯跡や日本書紀に残る神話など興味深いものが沢山✨✨

毎回、現場の行き帰りに水運ルートと遺跡の場所を頭の中で結んで思いを馳せています(*´∇`*)

あ、この川面白い言い伝えがあるんです⭐️

そんなに古くない江戸時代くらいの話のようですが、よくタヌキがイタズラをしに来ていたらしいんです。

夜酔って帰っている人を見つけては、イタズラをしていたそう。

香川はタヌキに纏わる昔話が多いですよね。

想像して、ホッコリ(*´꒳`*)

いつか、古代の都マップを作りたいと思っているのですが、いったいいつになることやら(*´-`)

行きたい場所と調べたい事が多すぎるけど、それもまた幸せ(*´꒳`*)

2017年09月14日

神社の屋根を辿ったら、埴輪と竪穴式住居に行き着いた

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日、愛犬チョボとの散歩中、綺麗な夕焼けを見ました。

この季節の夕焼けはとっても好きです。

いつまでも見ていられますね(´-`)

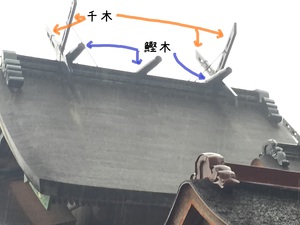

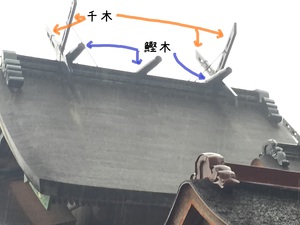

前回は、「神社の屋根の○○を見たら性別が分かる?!」神社の豆知識を書きました☆

今日は、昨日の記事に関連して、神社の屋根にある千木(ちぎ)と鰹木(かつおぎ)について少し詳しく書きたいと思います。

千木と鰹木って何?

というと、昨日ざっくりと「神社のシンボル」と説明しました。

我ながら、スパっと、ざっくり言いすぎた感が否めない(*ノωノ)

もちょっと正確に言うと、「現在は、神社のシンボル的存在として屋根にある飾り」といったところです。

でも、これでも腑に落ちない。。。

だってホントはこの千木と鰹木こそ、古代住宅の名残なんです(*´▽`*)♪

ず~っと古くから存在する

まず、千木と鰹木を写真で見てみましょう。

「千木(ちぎ)」は、屋根の上に✖印のように見える部分です。

「鰹木(かつおぎ)」は、勝男木・堅魚木など、表記はいくつかあるのですが、棟に直角に並ぶ部材です。

現在は、「屋根飾り」と認識されている千木と鰹木ですが、元来は屋根に無くてはならない重要な存在だったんです。

蟇股や組物などと同じで、建築技術の発展や建築様式の変化などによって、次第に装飾としての意味が強くなっていきました。

先ほど、古代住宅の名残と書きましたが、下の写真を見てください☆

この写真は、復元された竪穴式住居です。

屋根の部分をも少し拡大してみます。

屋根の部分に✖に交差した木が沢山ありますね☆

これが、元祖「千木」です。

古代建築では、屋根葺き材は植物を重ねただけのもの。風などで飛んだりずれたりしないように、✖印に木材を組んで屋根葺き材を固定していたんですね。

そして、両端の✖に架け渡すように棟にあたる木が乗っています。

写真では、鰹木にあたる部分はありませんが、✖に組んだ木材を更に固定するために横に組んだものが鰹木の原型と思われます。

も一つ、写真を見てください☆

これは、古墳から出土した家形埴輪です。

屋根の部分、千木と鰹木のようなものが見えますね(^^)

この家形埴輪のような住居に住んでいたのは、かなりの高貴な方だと思いますが、他にも千木や鰹木が見て取れる家形埴輪は沢山出土しています。

古代の住居に欠かせない屋根部材が、現在では、神社のシンボルに。

これも、神社建築の「形を継承していく」という文化の賜物かもしれませんね(*´▽`*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日、愛犬チョボとの散歩中、綺麗な夕焼けを見ました。

この季節の夕焼けはとっても好きです。

いつまでも見ていられますね(´-`)

前回は、「神社の屋根の○○を見たら性別が分かる?!」神社の豆知識を書きました☆

今日は、昨日の記事に関連して、神社の屋根にある千木(ちぎ)と鰹木(かつおぎ)について少し詳しく書きたいと思います。

千木と鰹木って何?

というと、昨日ざっくりと「神社のシンボル」と説明しました。

我ながら、スパっと、ざっくり言いすぎた感が否めない(*ノωノ)

もちょっと正確に言うと、「現在は、神社のシンボル的存在として屋根にある飾り」といったところです。

でも、これでも腑に落ちない。。。

だってホントはこの千木と鰹木こそ、古代住宅の名残なんです(*´▽`*)♪

ず~っと古くから存在する

まず、千木と鰹木を写真で見てみましょう。

「千木(ちぎ)」は、屋根の上に✖印のように見える部分です。

「鰹木(かつおぎ)」は、勝男木・堅魚木など、表記はいくつかあるのですが、棟に直角に並ぶ部材です。

現在は、「屋根飾り」と認識されている千木と鰹木ですが、元来は屋根に無くてはならない重要な存在だったんです。

蟇股や組物などと同じで、建築技術の発展や建築様式の変化などによって、次第に装飾としての意味が強くなっていきました。

先ほど、古代住宅の名残と書きましたが、下の写真を見てください☆

この写真は、復元された竪穴式住居です。

屋根の部分をも少し拡大してみます。

屋根の部分に✖に交差した木が沢山ありますね☆

これが、元祖「千木」です。

古代建築では、屋根葺き材は植物を重ねただけのもの。風などで飛んだりずれたりしないように、✖印に木材を組んで屋根葺き材を固定していたんですね。

そして、両端の✖に架け渡すように棟にあたる木が乗っています。

写真では、鰹木にあたる部分はありませんが、✖に組んだ木材を更に固定するために横に組んだものが鰹木の原型と思われます。

も一つ、写真を見てください☆

これは、古墳から出土した家形埴輪です。

屋根の部分、千木と鰹木のようなものが見えますね(^^)

この家形埴輪のような住居に住んでいたのは、かなりの高貴な方だと思いますが、他にも千木や鰹木が見て取れる家形埴輪は沢山出土しています。

古代の住居に欠かせない屋根部材が、現在では、神社のシンボルに。

これも、神社建築の「形を継承していく」という文化の賜物かもしれませんね(*´▽`*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年09月13日

神社の屋根の○○を見たら、性別が分かる?!

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

すっかり朝夕の風が秋らしくなってきましたね。

でも、日中はまだ暑い。。

天候も変わりやすい時期なので、皆さん体調崩さないようになさってください。

昨日は、増築現場の土台敷きのお邪魔した記事を書きました☆

今日は、神社に行くときに知ってると面白い豆知識をご紹介します(*‘ω‘ *)

突然ですが、間違い探し☆

下の2つの写真の屋根を見比べて見てください。

①

②

どちらも神社の屋根を写したものです。社殿の様式は同じなのですが、異なる場所があります。

どこが違うでしょうか?

(因みに、金物が有る・無しではありません)

同じ方向からの写真じゃないので、ちょっと分かりづらかったかもしれませんね(´・ω・`)

答えは、

〇の部分です。千木(ちぎ)と言います。

①

②

千木については、出雲大社の記事や穂高神社の記事でもちょこっとご紹介していますが、ざっくり言うと、神社のシンボル的なものです。

(あまりにも、ざっくり良いすぎなので、改めて記事書きます(*ノωノ) )

分かりやすく、①と②を組み合わせて、屋根を正面から見た絵にしてみます。

絵の向かって左側が、①の千木。 向かって右が②の千木を表します。

①の千木は、地面に垂直に千木の先端が切れている(外削ぎ)に対して、②の千木は地面と平行・水平に先端が切れています(内削ぎ)。

実は、この垂直と水平の違いにも意味があります。

①のように垂直に切れている千木は男神を、②のように水平に切れている千木は女神を示します。

屋根に乗った千木を見ることで、その社殿に祀られているのが、男の神様が、女の神様かが分かるんです☆

(因みに、鰹木にも、ちょっとした法則があるのですが、それはまた別の機会にご紹介したいと思います。)

ただ、この垂直―男神、水平ー女神の法則が当てはまらない神社もあるんです。

その最たるものが、伊勢神宮。

伊勢神宮は、内宮・外宮共に女神なのですが、内宮が水平、外宮が垂直となっているんです。

伊勢神宮の内宮・外宮のみに許され、他の神社での模倣を禁止されている「唯一神明造」をはじめ、

伊勢神宮は、日本の神社の中でも別格で色んな規定外のある神社。

千木や鰹木の法則も独特のようです。

明日は、今日書ききれなかった千木と鰹木の起源について書きたいと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

すっかり朝夕の風が秋らしくなってきましたね。

でも、日中はまだ暑い。。

天候も変わりやすい時期なので、皆さん体調崩さないようになさってください。

昨日は、増築現場の土台敷きのお邪魔した記事を書きました☆

今日は、神社に行くときに知ってると面白い豆知識をご紹介します(*‘ω‘ *)

突然ですが、間違い探し☆

下の2つの写真の屋根を見比べて見てください。

①

②

どちらも神社の屋根を写したものです。社殿の様式は同じなのですが、異なる場所があります。

どこが違うでしょうか?

(因みに、金物が有る・無しではありません)

同じ方向からの写真じゃないので、ちょっと分かりづらかったかもしれませんね(´・ω・`)

答えは、

〇の部分です。千木(ちぎ)と言います。

①

②

千木については、出雲大社の記事や穂高神社の記事でもちょこっとご紹介していますが、ざっくり言うと、神社のシンボル的なものです。

(あまりにも、ざっくり良いすぎなので、改めて記事書きます(*ノωノ) )

分かりやすく、①と②を組み合わせて、屋根を正面から見た絵にしてみます。

絵の向かって左側が、①の千木。 向かって右が②の千木を表します。

①の千木は、地面に垂直に千木の先端が切れている(外削ぎ)に対して、②の千木は地面と平行・水平に先端が切れています(内削ぎ)。

実は、この垂直と水平の違いにも意味があります。

①のように垂直に切れている千木は男神を、②のように水平に切れている千木は女神を示します。

屋根に乗った千木を見ることで、その社殿に祀られているのが、男の神様が、女の神様かが分かるんです☆

(因みに、鰹木にも、ちょっとした法則があるのですが、それはまた別の機会にご紹介したいと思います。)

ただ、この垂直―男神、水平ー女神の法則が当てはまらない神社もあるんです。

その最たるものが、伊勢神宮。

伊勢神宮は、内宮・外宮共に女神なのですが、内宮が水平、外宮が垂直となっているんです。

伊勢神宮の内宮・外宮のみに許され、他の神社での模倣を禁止されている「唯一神明造」をはじめ、

伊勢神宮は、日本の神社の中でも別格で色んな規定外のある神社。

千木や鰹木の法則も独特のようです。

明日は、今日書ききれなかった千木と鰹木の起源について書きたいと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年09月12日

憧れの墨打ち作業

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

かなりのご無沙汰になってしまいました<(_ _)>

暫く、試験勉強で引きこもり生活を送っていました(*ノωノ)

試験も終わり、溜りに溜まった探訪欲を秋は発散していこうと思っています(^^)

昨日は、増築工事の土台敷きの現場に行ってきました。

屋根の撤去作業もあったのですが、土で留めてある瓦を外し、屋根の構造材を切り、どんどん足場が無くなっていく中で

器用に作業をしている様子を見ると、ほんとに現場の方たちに頭が下がります。

毎日、すごい体力と神経を使って、まさに体を張った仕事をされていて、現場のそういう仕事をしてくれる人たちがいるから、建物が建つ。

当たり前のことのようですが、すごく有り難いことだなと感じます。

いつも、作業の邪魔にならないように、ただ見守るか掃除くらいしか出来ない私ですが、

土台敷きと墨出しを手伝わせてもらいました(*´▽`*)

基礎の上に土台を敷いていきます。

今の住宅ではほとんどが工場であらかじめ加工された木材を使うのですが、

この現場では、棟梁が木材の加工を全部しています。

棟梁がノミを使って仕口の加工をしているのを見るのは、いつも惚れ惚れします。

棟梁が加工してくれた土台を敷いて、既存の建物との位置や寸法に狂いが無いように、墨出しをしていきます。

墨壺から繰り出した墨糸の弾力性を利用して、それを弾くように直線の墨を打つ、「墨打ち」

憧れの墨打ち作業のお手伝い!(と言っても、端っこを抑えるとか、使う道具をオペの助手のように渡す程度ですが(*'ω'*))

土台に印された墨の直線は、こすっても滲みもしないんです。

古代から変わらない、墨打ち。

あ~墨打ちを手伝わせてもらえた(*´▽`*)♪

何とも言えない恍惚感で、大した手伝いもしていないのに、やたらと張り切ってしまいました(;´∀`)

一日現場で職人さんたちの仕事にご一緒していると、すごく沢山のことを教えてもらいます。

棟梁の使う言葉に「??」ということも、こんな風にするのか~ということも、住む人や建物への細かい心配りも。

毎日、体を張って頑張っている職人さんたちに感謝しつつ、やっぱり、尊敬できる職人さんと仕事をさせてもらえて、

大切に造った建物をお客さんに届けて喜んでもらえるのは、とても幸せだなと感じました。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

かなりのご無沙汰になってしまいました<(_ _)>

暫く、試験勉強で引きこもり生活を送っていました(*ノωノ)

試験も終わり、溜りに溜まった探訪欲を秋は発散していこうと思っています(^^)

昨日は、増築工事の土台敷きの現場に行ってきました。

屋根の撤去作業もあったのですが、土で留めてある瓦を外し、屋根の構造材を切り、どんどん足場が無くなっていく中で

器用に作業をしている様子を見ると、ほんとに現場の方たちに頭が下がります。

毎日、すごい体力と神経を使って、まさに体を張った仕事をされていて、現場のそういう仕事をしてくれる人たちがいるから、建物が建つ。

当たり前のことのようですが、すごく有り難いことだなと感じます。

いつも、作業の邪魔にならないように、ただ見守るか掃除くらいしか出来ない私ですが、

土台敷きと墨出しを手伝わせてもらいました(*´▽`*)

基礎の上に土台を敷いていきます。

今の住宅ではほとんどが工場であらかじめ加工された木材を使うのですが、

この現場では、棟梁が木材の加工を全部しています。

棟梁がノミを使って仕口の加工をしているのを見るのは、いつも惚れ惚れします。

棟梁が加工してくれた土台を敷いて、既存の建物との位置や寸法に狂いが無いように、墨出しをしていきます。

墨壺から繰り出した墨糸の弾力性を利用して、それを弾くように直線の墨を打つ、「墨打ち」

憧れの墨打ち作業のお手伝い!(と言っても、端っこを抑えるとか、使う道具をオペの助手のように渡す程度ですが(*'ω'*))

土台に印された墨の直線は、こすっても滲みもしないんです。

古代から変わらない、墨打ち。

あ~墨打ちを手伝わせてもらえた(*´▽`*)♪

何とも言えない恍惚感で、大した手伝いもしていないのに、やたらと張り切ってしまいました(;´∀`)

一日現場で職人さんたちの仕事にご一緒していると、すごく沢山のことを教えてもらいます。

棟梁の使う言葉に「??」ということも、こんな風にするのか~ということも、住む人や建物への細かい心配りも。

毎日、体を張って頑張っている職人さんたちに感謝しつつ、やっぱり、尊敬できる職人さんと仕事をさせてもらえて、

大切に造った建物をお客さんに届けて喜んでもらえるのは、とても幸せだなと感じました。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp