2018年02月01日

口引きによる光付け

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、山奥の岩盤上に建つお堂をご紹介しました☆

その記事の中で、「光付け」について触れているのですが、今日は、その「光付け(ひかりつけ)」って何ぞや?!をご紹介します!(^^)!

「光付け(ひかりつけ)」とは、部材同士の接する面が密着するように、片方の断面形状をもう一方に写し取ることを言います。

「ひかる」というのは、古くからの大工用語で「写す」ことを表します。

前回ご紹介した、岩盤の上に柱を建てる場合や、伝統構法では一般的な玉石を用いた場合の柱の下端、

丸太梁や太鼓梁が桁にかかる場合などに「光付け」は用いられていました。

現在でも、神社の遷宮や、重要文化財の改修などで、そのままの構法を用いて行う場合には、光付けが行われます。

自然の石や岩盤、木の反りなどをそのまま利用した伝統構法では、自然の凹凸に沿って、部材同士をピッタリと合わせるために無くてはならない工程。

1っ箇所の光付けでも、膨大な時間が掛かり、それを一つ一つ形状の異なるものに行っていくのですから、大変な作業です。

光付けには、「口引」を使って写す方法と、「光板」を使って写す方法があります。

前回の記事でご紹介した光付けは、「口引」によるもの。

ここでは、岩盤上のお堂が建った当時に遡り、口引きを使った光付けの方法をご紹介します☆

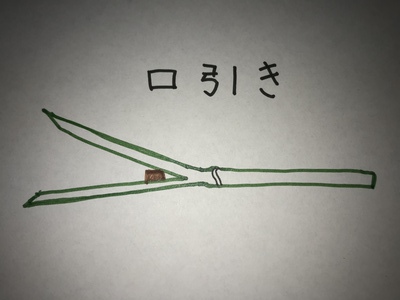

まず、口引きって何?というと、竹製のコンパスと思ってください。

柱の下端を垂直に岩盤に載せ、そのままの状態で口引きの一方を岩盤の表面に合わせます。

そして、もう一方で柱に線を描いていきます。

そうして、柱に岩盤の凹凸が写されるんです。

柱に描かれた凹凸に沿って、外部を削った後、今度は柱中央部の凹凸を写す作業になります。

岩盤表面に墨粉を撒き、その上に再度垂直に柱を立てます。

すると、岩盤の出っ張った所だけ、柱の下端に墨が付きます。

墨が付いたところを削り、再度、岩盤上に立て、更に墨が付いたところを削り・・・・・

この作業を幾度も繰り返して、ピッタリと合うようになるんです。

あわわ(´-`).。oO

なんと、根気と集中力と技術のいる作業((+_+))

そんな大変な工程を経て、やっとこさ土台が出来ています。

改めて、前回の記事の光付け部分を見てみます(*‘ω‘ *)

美しすぎる(*'ω'*)

当時、建築に関わった職人さんたちに改めて敬意を払いたい気持ちです。

皆さんのお仕事とお堂に掛けた想い、しっかり引き継ぎますね!

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、山奥の岩盤上に建つお堂をご紹介しました☆

その記事の中で、「光付け」について触れているのですが、今日は、その「光付け(ひかりつけ)」って何ぞや?!をご紹介します!(^^)!

「光付け(ひかりつけ)」とは、部材同士の接する面が密着するように、片方の断面形状をもう一方に写し取ることを言います。

「ひかる」というのは、古くからの大工用語で「写す」ことを表します。

前回ご紹介した、岩盤の上に柱を建てる場合や、伝統構法では一般的な玉石を用いた場合の柱の下端、

丸太梁や太鼓梁が桁にかかる場合などに「光付け」は用いられていました。

現在でも、神社の遷宮や、重要文化財の改修などで、そのままの構法を用いて行う場合には、光付けが行われます。

自然の石や岩盤、木の反りなどをそのまま利用した伝統構法では、自然の凹凸に沿って、部材同士をピッタリと合わせるために無くてはならない工程。

1っ箇所の光付けでも、膨大な時間が掛かり、それを一つ一つ形状の異なるものに行っていくのですから、大変な作業です。

光付けには、「口引」を使って写す方法と、「光板」を使って写す方法があります。

前回の記事でご紹介した光付けは、「口引」によるもの。

ここでは、岩盤上のお堂が建った当時に遡り、口引きを使った光付けの方法をご紹介します☆

まず、口引きって何?というと、竹製のコンパスと思ってください。

柱の下端を垂直に岩盤に載せ、そのままの状態で口引きの一方を岩盤の表面に合わせます。

そして、もう一方で柱に線を描いていきます。

そうして、柱に岩盤の凹凸が写されるんです。

柱に描かれた凹凸に沿って、外部を削った後、今度は柱中央部の凹凸を写す作業になります。

岩盤表面に墨粉を撒き、その上に再度垂直に柱を立てます。

すると、岩盤の出っ張った所だけ、柱の下端に墨が付きます。

墨が付いたところを削り、再度、岩盤上に立て、更に墨が付いたところを削り・・・・・

この作業を幾度も繰り返して、ピッタリと合うようになるんです。

あわわ(´-`).。oO

なんと、根気と集中力と技術のいる作業((+_+))

そんな大変な工程を経て、やっとこさ土台が出来ています。

改めて、前回の記事の光付け部分を見てみます(*‘ω‘ *)

美しすぎる(*'ω'*)

当時、建築に関わった職人さんたちに改めて敬意を払いたい気持ちです。

皆さんのお仕事とお堂に掛けた想い、しっかり引き継ぎますね!

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年02月23日

屋根の上でサーフィンする兎、見ぃつけた☆この門、ただもんじゃない!(善楽寺探訪5)

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日も、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。

善楽寺は、真宗興正派のお寺。

大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。

ご住職のお話によると、開基は、室町時代の終わり頃(享禄3年)。約500年弱前だそうです。

現在の本堂は、明和元年(1764年)に建立された建物で、今年でちょうど253年!!

前回は、善楽寺さんのお座敷で拝見した、組子欄間や、ガラス戸、畳縁など、トキメイタものをご紹介しました☆

今回は、とっても魅力的なお寺の門をご紹介します(*‘ω‘ *)

お寺の門は、両袖に潜り戸を設けた薬医門(やくいもん)です。

門の4隅の留蓋瓦は、それぞれ立浪の上に兎が乗っていました☆

サーファーうさぎです(*'ω'*)♪

この兎と海?!なんの関係が???と思われると思いますが、実は、兎は防火のおまじないとして瓦に使われているんです☆

兎がなんで、防火に関係しているかというと、昔から太陽に対して、月は水を象徴するものとされてきました。

そして、月といえば兎が住んでいると思われていたため、ウサギ=水の象徴になったんです。

波乗りウサギは、水のパワーを存分に発揮している、念には念をの火除けのおまじないですね!

(その他のおまじないは、こちらの記事で☆)

棟の部分は、輪違い(下側)と、松皮菱(まつかわびし:上側)の組棟。

棟の両端には、鯱(しゃちほこ)が乗っています。

鯱(しゃちほこ)とそのルーツは、下の記事でご紹介しています。

下がり棟の両側と下がり鬼には、同じ菊紋様が入っています。

この門、かなりの職人さんのこだわりが見えます(*‘ω‘ *)!

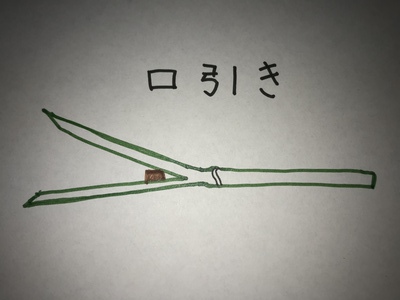

屋根の妻を見たところ。

懸魚の奥に見える、大きくて丸い柱は、大瓶束。

大きいビンの束と書いて、「たいへいづか」と読みます。

大瓶束は、蟇股と同じ役割で、梁の上にあって上部の重みを支えます。

そして、時代を経るにしたがって、これまた蟇股と同様に装飾性が重視されるようになります。

大瓶束の両側に大渦の紋様があります。

この部分は、笈型(おいがた)と呼ばれます。

大瓶束の下部で、梁にかかっている部分は、結綿(ゆいわた)と言います。

結綿にも彫刻が彫られています。割と控えめな彫刻。

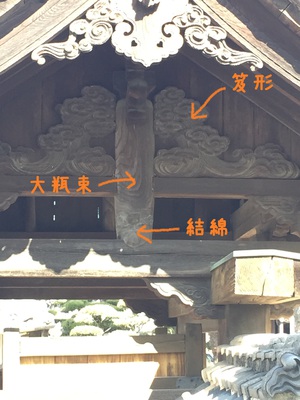

この門、明治時代に出来たらしいのですが、

笈型の部分の彫刻、どっかで見た気がするなぁ~と思ったら、江戸時代後期の大工さんが残した絵集の中の図案に似ている(゜o゜)

似ているなぁ~と思った絵集の発行の年を見てみたら、「明和8年(1771年)」☆

善楽寺さんの本堂が建立された時代と同じ(´▽`)♪

江戸時代に多く出版された絵集などの図案を元に彫刻されたにしても、すごい偶然!

門には、他にも沢山の彫刻が見られたので、他の彫刻も詳しく調べてみたいです☆

そして、善楽寺さんで見てほしい彫刻があるんですが、それは写真は載せないでおきます(^^)

その彫刻は、門を入る時では無くて、出るときにしか見られない彫刻。

是非、善楽寺さんで直接見てほしいと思います(^^)

善楽寺さん、5回にわたってご紹介しましたが、まだまだご紹介仕切れていないことが沢山

ちょこちょこ追加でご紹介出来たらと思います。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日も、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。

善楽寺は、真宗興正派のお寺。

大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。

ご住職のお話によると、開基は、室町時代の終わり頃(享禄3年)。約500年弱前だそうです。

現在の本堂は、明和元年(1764年)に建立された建物で、今年でちょうど253年!!

前回は、善楽寺さんのお座敷で拝見した、組子欄間や、ガラス戸、畳縁など、トキメイタものをご紹介しました☆

今回は、とっても魅力的なお寺の門をご紹介します(*‘ω‘ *)

お寺の門は、両袖に潜り戸を設けた薬医門(やくいもん)です。

門の4隅の留蓋瓦は、それぞれ立浪の上に兎が乗っていました☆

サーファーうさぎです(*'ω'*)♪

この兎と海?!なんの関係が???と思われると思いますが、実は、兎は防火のおまじないとして瓦に使われているんです☆

兎がなんで、防火に関係しているかというと、昔から太陽に対して、月は水を象徴するものとされてきました。

そして、月といえば兎が住んでいると思われていたため、ウサギ=水の象徴になったんです。

波乗りウサギは、水のパワーを存分に発揮している、念には念をの火除けのおまじないですね!

(その他のおまじないは、こちらの記事で☆)

棟の部分は、輪違い(下側)と、松皮菱(まつかわびし:上側)の組棟。

棟の両端には、鯱(しゃちほこ)が乗っています。

鯱(しゃちほこ)とそのルーツは、下の記事でご紹介しています。

2017/01/17

下がり棟の両側と下がり鬼には、同じ菊紋様が入っています。

この門、かなりの職人さんのこだわりが見えます(*‘ω‘ *)!

屋根の妻を見たところ。

懸魚の奥に見える、大きくて丸い柱は、大瓶束。

大きいビンの束と書いて、「たいへいづか」と読みます。

大瓶束は、蟇股と同じ役割で、梁の上にあって上部の重みを支えます。

そして、時代を経るにしたがって、これまた蟇股と同様に装飾性が重視されるようになります。

大瓶束の両側に大渦の紋様があります。

この部分は、笈型(おいがた)と呼ばれます。

大瓶束の下部で、梁にかかっている部分は、結綿(ゆいわた)と言います。

結綿にも彫刻が彫られています。割と控えめな彫刻。

この門、明治時代に出来たらしいのですが、

笈型の部分の彫刻、どっかで見た気がするなぁ~と思ったら、江戸時代後期の大工さんが残した絵集の中の図案に似ている(゜o゜)

似ているなぁ~と思った絵集の発行の年を見てみたら、「明和8年(1771年)」☆

善楽寺さんの本堂が建立された時代と同じ(´▽`)♪

江戸時代に多く出版された絵集などの図案を元に彫刻されたにしても、すごい偶然!

門には、他にも沢山の彫刻が見られたので、他の彫刻も詳しく調べてみたいです☆

そして、善楽寺さんで見てほしい彫刻があるんですが、それは写真は載せないでおきます(^^)

その彫刻は、門を入る時では無くて、出るときにしか見られない彫刻。

是非、善楽寺さんで直接見てほしいと思います(^^)

善楽寺さん、5回にわたってご紹介しましたが、まだまだご紹介仕切れていないことが沢山

ちょこちょこ追加でご紹介出来たらと思います。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年02月16日

リラックス蛙と、直立の起立蛙と、畏まり蛙―三種三様の蛙たち(善楽寺探訪2)

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。

善楽寺は、真宗興正派のお寺。

大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。

ご住職のお話によると、開基は、室町時代の終わり頃(享禄3年)。約500年弱前だそうです。

現在の本堂は、明和元年(1764年)に建立された建物で、今年でちょうど253年!!

昨日は、善楽寺の屋根や瓦などをご紹介しました☆

今日は、本堂の向拝部分の3つの蟇股をご紹介します。

蟇股は、奈良時代から存在して、時代を経るにしたがって、装飾が多様になり、形も変化しているので時代を読み解くのにも使われます。

善楽寺さんで見た、3つの蟇股、とっても面白いんです(*‘ω‘ *)♪

本堂正面の虹梁の中央にある蟇股↓

蟇股の脚の部分(カエルが足を広げていると思って見てください。左右にぴろ~んと伸びている部分が、蟇股の脚と呼ばれる部分です)が、

横に広がって伸びています。だいぶリラックスした状態のカエルさん。

このリラックス蛙の脚の形は、室町時代以降に出てきて、江戸時代中期以降に多く見られます。

脚の上部の耳のように外にピョンと出ている部分は、「肩」と呼ばれます。肩の部分と、脚の先は雲の紋様。

脚の内部は、シンプルな透かし彫りです。

そして、上の蟇股の両サイドにある蟇股がこちら↓

キタ━(゚∀゚)━!

この蟇股を見た瞬間、私の興奮度が急上昇☆

この蟇股の形状、元祖蟇股の形状から蟇股への偏移を彷彿とさせるものなんです!

蟇股は、そもそも上下の水平な木材を斗と一体となって支える為の構造材だったんです。

その元祖蟇股は、「人字形割束」という文字通り、『人」の字の形をした束と思われます。

(別の見解もあるので、あくまで私の見解です。)

ここからは、ちょっと分かりづらいので、お粗末ながらスケッチで。

一番左のものが、人字形割束です。

法隆寺金堂の高欄部分に見られます。法隆寺では、高欄以外の部分に一番右の蟇股も見られます。

法隆寺が火災にあった後、奈良時代初期に再建された際の影響だと思います。

中央のものは、束と併用された蟇股で、とても珍しいもの。唐招提寺の講堂に見られます。

そして、奈良時代一般的だったのが、一番右の初期蟇股です。

この頃は、まだ構造材としての役割が大きかった蟇股は、装飾性が乏しく、カエルっぽくありません。

平安時代後期になると、カエルに似た形になってきます。

・・・いっぱい、話がそれてしまう(;´∀`)

善楽寺さんの蟇股、この人字形割束に似てませんか?!

人字形割束とは、構成が違うのですが、蟇股と束の中間のような形状。

そして、装飾も抑えたシンプルな形。

そしてそして、リラックス蛙と真反対の、起立!状態の脚☆

時代的に見ると、善楽寺さんの創建時の蟇股の発展の逆を行ってる感じなんです。

なんと!面白い!!

そして、もう一つの蟇股↓

この蟇股は、向拝の柱と本殿の柱の間の虹梁部分です。(さっきの虹梁と直角の位置にあるもの)

こちらの蟇股は、畏まってる脚。

最初にご紹介した蟇股に比べて、脚の広がりが少ないですね。

これは、江戸初期までの蟇股に多い形で、室町時代に多く見られます。

こちらも蟇股も彫刻がシンプル☆

ちなみに、写真を見返していて気づいたんですが、この写真で左右の位置にある肘木も面白い特徴が!

写真左手の肘木は、和様の特徴が見られるんですが、左側は、禅宗様の特徴が見られるんです。

お寺が建立された明和元年は、江戸時代後期に当たりますが、こちらのお寺は、その頃の蟇股に比べてかなり古い蟇股の手法を取り入れていました。

大工さんが、かなりの旧建築オタクだったんでしょうか。

それとも、他で使われていた旧建築の材を転用して作ったのでしょうか。

ムムム、かなり面白い歴史物語がありそうな建物です☆

次回は、本堂内部をレポートします(*'ω'*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。

善楽寺は、真宗興正派のお寺。

大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。

ご住職のお話によると、開基は、室町時代の終わり頃(享禄3年)。約500年弱前だそうです。

現在の本堂は、明和元年(1764年)に建立された建物で、今年でちょうど253年!!

昨日は、善楽寺の屋根や瓦などをご紹介しました☆

今日は、本堂の向拝部分の3つの蟇股をご紹介します。

蟇股は、奈良時代から存在して、時代を経るにしたがって、装飾が多様になり、形も変化しているので時代を読み解くのにも使われます。

善楽寺さんで見た、3つの蟇股、とっても面白いんです(*‘ω‘ *)♪

本堂正面の虹梁の中央にある蟇股↓

蟇股の脚の部分(カエルが足を広げていると思って見てください。左右にぴろ~んと伸びている部分が、蟇股の脚と呼ばれる部分です)が、

横に広がって伸びています。だいぶリラックスした状態のカエルさん。

このリラックス蛙の脚の形は、室町時代以降に出てきて、江戸時代中期以降に多く見られます。

脚の上部の耳のように外にピョンと出ている部分は、「肩」と呼ばれます。肩の部分と、脚の先は雲の紋様。

脚の内部は、シンプルな透かし彫りです。

そして、上の蟇股の両サイドにある蟇股がこちら↓

キタ━(゚∀゚)━!

この蟇股を見た瞬間、私の興奮度が急上昇☆

この蟇股の形状、元祖蟇股の形状から蟇股への偏移を彷彿とさせるものなんです!

蟇股は、そもそも上下の水平な木材を斗と一体となって支える為の構造材だったんです。

その元祖蟇股は、「人字形割束」という文字通り、『人」の字の形をした束と思われます。

(別の見解もあるので、あくまで私の見解です。)

ここからは、ちょっと分かりづらいので、お粗末ながらスケッチで。

一番左のものが、人字形割束です。

法隆寺金堂の高欄部分に見られます。法隆寺では、高欄以外の部分に一番右の蟇股も見られます。

法隆寺が火災にあった後、奈良時代初期に再建された際の影響だと思います。

中央のものは、束と併用された蟇股で、とても珍しいもの。唐招提寺の講堂に見られます。

そして、奈良時代一般的だったのが、一番右の初期蟇股です。

この頃は、まだ構造材としての役割が大きかった蟇股は、装飾性が乏しく、カエルっぽくありません。

平安時代後期になると、カエルに似た形になってきます。

・・・いっぱい、話がそれてしまう(;´∀`)

善楽寺さんの蟇股、この人字形割束に似てませんか?!

人字形割束とは、構成が違うのですが、蟇股と束の中間のような形状。

そして、装飾も抑えたシンプルな形。

そしてそして、リラックス蛙と真反対の、起立!状態の脚☆

時代的に見ると、善楽寺さんの創建時の蟇股の発展の逆を行ってる感じなんです。

なんと!面白い!!

そして、もう一つの蟇股↓

この蟇股は、向拝の柱と本殿の柱の間の虹梁部分です。(さっきの虹梁と直角の位置にあるもの)

こちらの蟇股は、畏まってる脚。

最初にご紹介した蟇股に比べて、脚の広がりが少ないですね。

これは、江戸初期までの蟇股に多い形で、室町時代に多く見られます。

こちらも蟇股も彫刻がシンプル☆

ちなみに、写真を見返していて気づいたんですが、この写真で左右の位置にある肘木も面白い特徴が!

写真左手の肘木は、和様の特徴が見られるんですが、左側は、禅宗様の特徴が見られるんです。

お寺が建立された明和元年は、江戸時代後期に当たりますが、こちらのお寺は、その頃の蟇股に比べてかなり古い蟇股の手法を取り入れていました。

大工さんが、かなりの旧建築オタクだったんでしょうか。

それとも、他で使われていた旧建築の材を転用して作ったのでしょうか。

ムムム、かなり面白い歴史物語がありそうな建物です☆

次回は、本堂内部をレポートします(*'ω'*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年10月14日

穂高神社のご本殿の造りと歴史と菊の神紋

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今回ご紹介するのは、長野県の安曇野にある「穂高神社(ほだかじんじゃ)」

穂高神社がいつ創建されたかは記録が残っていない為、定かではありません。

でも、醍醐天皇の時代、延長5年(西暦927年)に選定された延喜式の神名帳には、名神大社に列せられて古くから信濃における大社として、

朝廷の尊崇も厚く、信濃の国の開発に大いに功を奏したとされています。

上の写真は拝殿。

拝殿正面から奥にかすかに見える建物が、本殿です。写真だと分かりづらいですが、実際はもっと良く見えます☆

本殿は同じ形式の右殿・中殿・左殿が並ぶ三殿方式と言われるもの。三殿の左右にそれぞれ少し小さい社殿が1つづつあります。

建築様式は、中殿を除いて神明(しんめい)造り。社殿の形式の中でも古式のもので、奈良時代前期までには確立されていた建築様式です。

特に、神明造の最古の遺構は長野県の仁科神明宮本殿とされています。

右殿のご祭神は邇邇芸命(ににぎのみこと)で天照大御神の孫に当たります。

左殿は綿津見命(わたつみのみこと)で中殿に祀られている穂高見命(ほたかみのみこと)の親に当たります。

穂高見命は海神族 (わたつみぞく)の祖神(おやがみ)で、その後裔(こうえい)にあたる安曇族は、もとは北九州に栄え主として海運を司り、早くから大陸とも交渉をもった、文化の高い氏族です。

四国にも影響を及ぼしていたと言い伝えられています。

中殿の穂高見命の社は、穂高造りという、穂高神社独特の様式で建てられています。

穂高造りは、神明造りがアレンジされたもので、千木と堅魚木(かつおぎ)が釣り竿(船の帆柱の説もあり)を表していると言われています。

海運を司る神になぞって、造りがデザインされているんです⭐️

一生懸命、図を描いてみたのですが、薄くて見えづらい( ;∀;)

図の左側が一般的な神明造りで、右側が穂高造りです。

穂高造りの屋根の上部の違いが伝わると良いのですが・・・

今の中殿は、平成21年の大遷宮で新しく生まれ変わったもの。

ところで、三殿の棟部分や、拝殿の内外、至る所に「十六葉八重菊(じゅうろくようやえぎく)」の紋が有ります。

この紋は、言わずもがな天皇家の家紋です。

なぜ、天皇家の家紋が穂高神社にあるのかというと、

神武天皇の叔父神に当たるのが、穂高見命なんです。

加えて、安曇族は、蘇我氏や物部氏が台頭する以前の天皇家直属の軍でもあったんです。

外交、戦い、貿易などを一手に担っていました。

古より天皇家と深い関係にあったため、十六葉八重菊の紋が神紋として使用が許されているんですね。

因みに、菊をモチーフにした穂高神社の神紋がもう一つあります。

こちらは、十四弁葉菊(じゅうしべんようきく)の紋。

中殿と同じく、大遷宮で建替えられた拝殿も見どころが沢山ありました。

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今回ご紹介するのは、長野県の安曇野にある「穂高神社(ほだかじんじゃ)」

穂高神社がいつ創建されたかは記録が残っていない為、定かではありません。

でも、醍醐天皇の時代、延長5年(西暦927年)に選定された延喜式の神名帳には、名神大社に列せられて古くから信濃における大社として、

朝廷の尊崇も厚く、信濃の国の開発に大いに功を奏したとされています。

上の写真は拝殿。

拝殿正面から奥にかすかに見える建物が、本殿です。写真だと分かりづらいですが、実際はもっと良く見えます☆

本殿は同じ形式の右殿・中殿・左殿が並ぶ三殿方式と言われるもの。三殿の左右にそれぞれ少し小さい社殿が1つづつあります。

建築様式は、中殿を除いて神明(しんめい)造り。社殿の形式の中でも古式のもので、奈良時代前期までには確立されていた建築様式です。

特に、神明造の最古の遺構は長野県の仁科神明宮本殿とされています。

右殿のご祭神は邇邇芸命(ににぎのみこと)で天照大御神の孫に当たります。

左殿は綿津見命(わたつみのみこと)で中殿に祀られている穂高見命(ほたかみのみこと)の親に当たります。

穂高見命は海神族 (わたつみぞく)の祖神(おやがみ)で、その後裔(こうえい)にあたる安曇族は、もとは北九州に栄え主として海運を司り、早くから大陸とも交渉をもった、文化の高い氏族です。

四国にも影響を及ぼしていたと言い伝えられています。

中殿の穂高見命の社は、穂高造りという、穂高神社独特の様式で建てられています。

穂高造りは、神明造りがアレンジされたもので、千木と堅魚木(かつおぎ)が釣り竿(船の帆柱の説もあり)を表していると言われています。

海運を司る神になぞって、造りがデザインされているんです⭐️

一生懸命、図を描いてみたのですが、薄くて見えづらい( ;∀;)

図の左側が一般的な神明造りで、右側が穂高造りです。

穂高造りの屋根の上部の違いが伝わると良いのですが・・・

今の中殿は、平成21年の大遷宮で新しく生まれ変わったもの。

ところで、三殿の棟部分や、拝殿の内外、至る所に「十六葉八重菊(じゅうろくようやえぎく)」の紋が有ります。

この紋は、言わずもがな天皇家の家紋です。

なぜ、天皇家の家紋が穂高神社にあるのかというと、

神武天皇の叔父神に当たるのが、穂高見命なんです。

加えて、安曇族は、蘇我氏や物部氏が台頭する以前の天皇家直属の軍でもあったんです。

外交、戦い、貿易などを一手に担っていました。

古より天皇家と深い関係にあったため、十六葉八重菊の紋が神紋として使用が許されているんですね。

因みに、菊をモチーフにした穂高神社の神紋がもう一つあります。

こちらは、十四弁葉菊(じゅうしべんようきく)の紋。

天皇家に配慮して、2枚少なくしたものを、神紋として作ったと考えられます。

中殿と同じく、大遷宮で建替えられた拝殿も見どころが沢山ありました。

次回は、拝殿をレポートしたいと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年07月11日

敷地内に神社?!-渡部邸探訪① 神殿の構造

こんにちは☆

さぬき市の古民家専門店:谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日探訪した三木町「渡邊邸」。

およそ300年ほど前の形をほぼそのまま残している旧家です。

古高松にあった豪農のお屋敷「揚邸」の茶室5室を現オーナーのお父様が移築されたのが50年前。

お茶室に伺う前に、敷地内にある鳥居が目に入りました。

なんと!敷地内に神社?!

神殿の隣には、地鎮様が祀られていました。

お邪魔します<(_ _)>と 探訪のご挨拶をして、神殿を拝見。

建物は、「八幡造り」という神殿様式を模した構造です。

「八幡造り」とは、切妻屋根が平入に(屋根の棟と入り口が平行になっているもの)2つ前後に連なり、中間に1間が付いた構造を言います。

正面から、前殿(まえどの)、相の間(あいのま)、後殿(うしろどの)と呼びます。

この神殿形式の特徴は、前殿、後殿が共に神座で、拝殿が無い所です。

こちらの神殿は、前殿の屋根は、入母屋(いりもや)になっています。

敷地内の神社の存在が気になって、オーナー様に伺ったところ、こちらの神社も「揚邸」からの移築だそうです。

屋根は、本瓦葺き で、2段の組棟(くみむね)。

組棟の文様は、上段が輪違い紋様で、下段は十六菊紋様の瓦当(がとう)を埋め込んでいます。

輪違いの文様は、

でご紹介しています。

十六菊の文様は、平安時代から貴族の間で好まれ、邪気払いと長寿の願いが込められています。

前殿の棟の鬼瓦の上には、鳥衾(とりぶすま)が☆

鬼瓦の上に突出した長く反った円筒形の瓦が、鳥衾(鳥伏間とも書きます)です。

火除けの願いを込めて水に関連した文様が描かれたものが多く、こちらは水が渦を巻いた「三つ巴(みつどもえ)」紋でした。

この鳥衾、江戸中期の図解辞典『和漢三才図会』によると

「鳥が常にここに休む」とあって、鳥休み とも呼ばれています。

こちらの神殿、巴瓦の文様や、後殿の屋根の妻下(つました)なども興味深いです☆

・・・と、長くなるので、今日はこの辺で(;´∀`)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市の古民家専門店:谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日探訪した三木町「渡邊邸」。

およそ300年ほど前の形をほぼそのまま残している旧家です。

古高松にあった豪農のお屋敷「揚邸」の茶室5室を現オーナーのお父様が移築されたのが50年前。

お茶室に伺う前に、敷地内にある鳥居が目に入りました。

なんと!敷地内に神社?!

神殿の隣には、地鎮様が祀られていました。

お邪魔します<(_ _)>と 探訪のご挨拶をして、神殿を拝見。

建物は、「八幡造り」という神殿様式を模した構造です。

「八幡造り」とは、切妻屋根が平入に(屋根の棟と入り口が平行になっているもの)2つ前後に連なり、中間に1間が付いた構造を言います。

正面から、前殿(まえどの)、相の間(あいのま)、後殿(うしろどの)と呼びます。

この神殿形式の特徴は、前殿、後殿が共に神座で、拝殿が無い所です。

こちらの神殿は、前殿の屋根は、入母屋(いりもや)になっています。

敷地内の神社の存在が気になって、オーナー様に伺ったところ、こちらの神社も「揚邸」からの移築だそうです。

屋根は、本瓦葺き で、2段の組棟(くみむね)。

組棟の文様は、上段が輪違い紋様で、下段は十六菊紋様の瓦当(がとう)を埋め込んでいます。

輪違いの文様は、

2016/04/12

でご紹介しています。

十六菊の文様は、平安時代から貴族の間で好まれ、邪気払いと長寿の願いが込められています。

前殿の棟の鬼瓦の上には、鳥衾(とりぶすま)が☆

鬼瓦の上に突出した長く反った円筒形の瓦が、鳥衾(鳥伏間とも書きます)です。

火除けの願いを込めて水に関連した文様が描かれたものが多く、こちらは水が渦を巻いた「三つ巴(みつどもえ)」紋でした。

この鳥衾、江戸中期の図解辞典『和漢三才図会』によると

「鳥が常にここに休む」とあって、鳥休み とも呼ばれています。

こちらの神殿、巴瓦の文様や、後殿の屋根の妻下(つました)なども興味深いです☆

・・・と、長くなるので、今日はこの辺で(;´∀`)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年02月22日

深い軒を支える出桁

こんにちは☆

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

改修工事中のさぬき市のお寺の庫裡(くり)。

軒下に古民家ならではの「出桁(だしげた)」があります☆

壁から等間隔に飛び出ているように見えるものが「出梁(だしばり)」、出梁に支えられている軒下の長い木材が「出桁」です。

軒を大きく出すために梁(出梁)を突出し、桁(出桁)を受ける構法を「出桁造り」といい、深い軒の出と意匠は家の格を表しました。

関東では重厚な屋根が好まれ多く見られるのですが、関西では軽い軒先が好まれたので繊細な感じで数も少ないです。

この出桁は、このブログでも何度か触れた「斗供(ときょう)」が簡素化されたものです。

斗供についてはこちら↓

http://taninosekkei.ashita-sanuki.jp/e879242.html

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

改修工事中のさぬき市のお寺の庫裡(くり)。

軒下に古民家ならではの「出桁(だしげた)」があります☆

壁から等間隔に飛び出ているように見えるものが「出梁(だしばり)」、出梁に支えられている軒下の長い木材が「出桁」です。

軒を大きく出すために梁(出梁)を突出し、桁(出桁)を受ける構法を「出桁造り」といい、深い軒の出と意匠は家の格を表しました。

関東では重厚な屋根が好まれ多く見られるのですが、関西では軽い軒先が好まれたので繊細な感じで数も少ないです。

この出桁は、このブログでも何度か触れた「斗供(ときょう)」が簡素化されたものです。

斗供についてはこちら↓

http://taninosekkei.ashita-sanuki.jp/e879242.html

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp