2017年02月23日

屋根の上でサーフィンする兎、見ぃつけた☆この門、ただもんじゃない!(善楽寺探訪5)

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日も、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。

善楽寺は、真宗興正派のお寺。

大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。

ご住職のお話によると、開基は、室町時代の終わり頃(享禄3年)。約500年弱前だそうです。

現在の本堂は、明和元年(1764年)に建立された建物で、今年でちょうど253年!!

前回は、善楽寺さんのお座敷で拝見した、組子欄間や、ガラス戸、畳縁など、トキメイタものをご紹介しました☆

今回は、とっても魅力的なお寺の門をご紹介します(*‘ω‘ *)

お寺の門は、両袖に潜り戸を設けた薬医門(やくいもん)です。

門の4隅の留蓋瓦は、それぞれ立浪の上に兎が乗っていました☆

サーファーうさぎです(*'ω'*)♪

この兎と海?!なんの関係が???と思われると思いますが、実は、兎は防火のおまじないとして瓦に使われているんです☆

兎がなんで、防火に関係しているかというと、昔から太陽に対して、月は水を象徴するものとされてきました。

そして、月といえば兎が住んでいると思われていたため、ウサギ=水の象徴になったんです。

波乗りウサギは、水のパワーを存分に発揮している、念には念をの火除けのおまじないですね!

(その他のおまじないは、こちらの記事で☆)

棟の部分は、輪違い(下側)と、松皮菱(まつかわびし:上側)の組棟。

棟の両端には、鯱(しゃちほこ)が乗っています。

鯱(しゃちほこ)とそのルーツは、下の記事でご紹介しています。

下がり棟の両側と下がり鬼には、同じ菊紋様が入っています。

この門、かなりの職人さんのこだわりが見えます(*‘ω‘ *)!

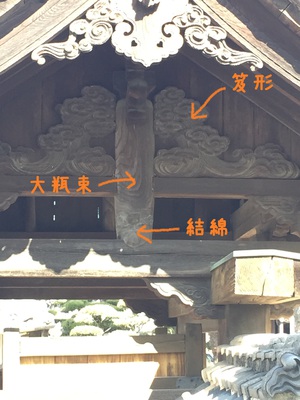

屋根の妻を見たところ。

懸魚の奥に見える、大きくて丸い柱は、大瓶束。

大きいビンの束と書いて、「たいへいづか」と読みます。

大瓶束は、蟇股と同じ役割で、梁の上にあって上部の重みを支えます。

そして、時代を経るにしたがって、これまた蟇股と同様に装飾性が重視されるようになります。

大瓶束の両側に大渦の紋様があります。

この部分は、笈型(おいがた)と呼ばれます。

大瓶束の下部で、梁にかかっている部分は、結綿(ゆいわた)と言います。

結綿にも彫刻が彫られています。割と控えめな彫刻。

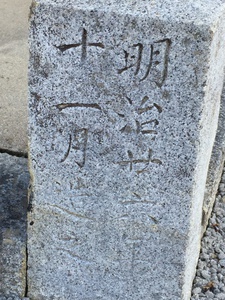

この門、明治時代に出来たらしいのですが、

笈型の部分の彫刻、どっかで見た気がするなぁ~と思ったら、江戸時代後期の大工さんが残した絵集の中の図案に似ている(゜o゜)

似ているなぁ~と思った絵集の発行の年を見てみたら、「明和8年(1771年)」☆

善楽寺さんの本堂が建立された時代と同じ(´▽`)♪

江戸時代に多く出版された絵集などの図案を元に彫刻されたにしても、すごい偶然!

門には、他にも沢山の彫刻が見られたので、他の彫刻も詳しく調べてみたいです☆

そして、善楽寺さんで見てほしい彫刻があるんですが、それは写真は載せないでおきます(^^)

その彫刻は、門を入る時では無くて、出るときにしか見られない彫刻。

是非、善楽寺さんで直接見てほしいと思います(^^)

善楽寺さん、5回にわたってご紹介しましたが、まだまだご紹介仕切れていないことが沢山

ちょこちょこ追加でご紹介出来たらと思います。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日も、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。

善楽寺は、真宗興正派のお寺。

大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。

ご住職のお話によると、開基は、室町時代の終わり頃(享禄3年)。約500年弱前だそうです。

現在の本堂は、明和元年(1764年)に建立された建物で、今年でちょうど253年!!

前回は、善楽寺さんのお座敷で拝見した、組子欄間や、ガラス戸、畳縁など、トキメイタものをご紹介しました☆

今回は、とっても魅力的なお寺の門をご紹介します(*‘ω‘ *)

お寺の門は、両袖に潜り戸を設けた薬医門(やくいもん)です。

門の4隅の留蓋瓦は、それぞれ立浪の上に兎が乗っていました☆

サーファーうさぎです(*'ω'*)♪

この兎と海?!なんの関係が???と思われると思いますが、実は、兎は防火のおまじないとして瓦に使われているんです☆

兎がなんで、防火に関係しているかというと、昔から太陽に対して、月は水を象徴するものとされてきました。

そして、月といえば兎が住んでいると思われていたため、ウサギ=水の象徴になったんです。

波乗りウサギは、水のパワーを存分に発揮している、念には念をの火除けのおまじないですね!

(その他のおまじないは、こちらの記事で☆)

棟の部分は、輪違い(下側)と、松皮菱(まつかわびし:上側)の組棟。

棟の両端には、鯱(しゃちほこ)が乗っています。

鯱(しゃちほこ)とそのルーツは、下の記事でご紹介しています。

2017/01/17

下がり棟の両側と下がり鬼には、同じ菊紋様が入っています。

この門、かなりの職人さんのこだわりが見えます(*‘ω‘ *)!

屋根の妻を見たところ。

懸魚の奥に見える、大きくて丸い柱は、大瓶束。

大きいビンの束と書いて、「たいへいづか」と読みます。

大瓶束は、蟇股と同じ役割で、梁の上にあって上部の重みを支えます。

そして、時代を経るにしたがって、これまた蟇股と同様に装飾性が重視されるようになります。

大瓶束の両側に大渦の紋様があります。

この部分は、笈型(おいがた)と呼ばれます。

大瓶束の下部で、梁にかかっている部分は、結綿(ゆいわた)と言います。

結綿にも彫刻が彫られています。割と控えめな彫刻。

この門、明治時代に出来たらしいのですが、

笈型の部分の彫刻、どっかで見た気がするなぁ~と思ったら、江戸時代後期の大工さんが残した絵集の中の図案に似ている(゜o゜)

似ているなぁ~と思った絵集の発行の年を見てみたら、「明和8年(1771年)」☆

善楽寺さんの本堂が建立された時代と同じ(´▽`)♪

江戸時代に多く出版された絵集などの図案を元に彫刻されたにしても、すごい偶然!

門には、他にも沢山の彫刻が見られたので、他の彫刻も詳しく調べてみたいです☆

そして、善楽寺さんで見てほしい彫刻があるんですが、それは写真は載せないでおきます(^^)

その彫刻は、門を入る時では無くて、出るときにしか見られない彫刻。

是非、善楽寺さんで直接見てほしいと思います(^^)

善楽寺さん、5回にわたってご紹介しましたが、まだまだご紹介仕切れていないことが沢山

ちょこちょこ追加でご紹介出来たらと思います。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp