2019年08月01日

三大名棚-文藝家の桂さん、俳人の醍醐さん、霞姫?!三種三様の名作

日本人は、三大〇〇がお好き☆

三大祭り、三大史跡、三大稲荷、三大山城・・・・

沢山の日本を代表する3つのものを定めています。

その殆どが、具体的な根拠や統計の裏付けはないようですが、

前回の記事、

の後半でもご紹介しましたが、床脇(とこわき)の棚によく用いられる違い棚にも代表的なものとしてあげられる3つの棚『三大名棚』があります。

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

さてさて、今回は、その3つの棚、

桂離宮中書院の『桂棚』

醍醐寺三宝院の『醍醐棚』

修学院離宮の『霞棚』

をご紹介します☆

(ラフスケッチで失礼します(^^;) )

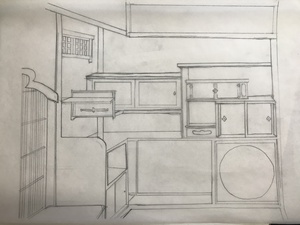

桂離宮中書院の『桂棚』

中書院は、一の間、二の間、三の間からなり、桂棚のあるのは、一の間です。

櫛型の火灯窓の付書院の脇に棚板、地袋、袋棚を組み合わせた桂棚があります。

L字の壁際を効果的に利用した配置で、実用的かつ装飾性にも富んだ名棚と呼ばれるに相応しい造りです☆

書院の書院たる由縁を感じれらますね☆

イメージは、勤勉な文藝家。

醍醐棚は、永久3年(1115)に創建された醍醐寺三法院の奥宸殿にあります。

奥宸殿は、江戸初期に建てられたといわれています。

(大雑把なスケッチで申し訳ない。。。)

棚の奥壁側に、透かし彫りを施した背面板を設けています。

一見素朴ながら、彫刻の巧みさや金具の用い方など、細かい部分に優雅さを纏った棚です。

イメージは、小さめの丸眼鏡が似合う俳人。

醍醐寺の違い棚でも一つ補足すると、醍醐寺の表書院には、西楼棚があります。

表書院の造りは面白くて、縁側を設け欄を巡らせた寝殿造りの様式を取り入れています。

下段・中段・上段の間の三つの間で構成されていて、

下段の間は、畳をあげると能舞台にもなるように造られています。

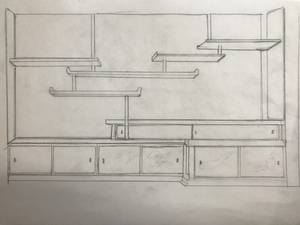

修学院離宮の『霞棚』

客殿内の一の間にあります。

互い違いに大小五枚の棚板が吊られています。

霞棚という名称は、この棚板の配置が、霞がたなびいているように見えることから名付けられたと言われています。

この霞棚は、棚の配置もとっても素晴らしいのですが、私のスケッチ力では、表現出来ない見どころが沢山あります☆

壁には、和歌や漢詩が書かれた色紙が、これまた絶妙な配置で貼られ、

地袋には友禅染めが用いられ、引手は羽子板を、釘隠しは花車をかたどった七宝流し、飾り金具に葵の紋、、などなど

奥ゆかしい雅さを持った棚です☆

イメージは、聡明で見目麗しい姫君。

私の勝手なイメージも添えちゃいましたが、皆さんは、どんなイメージを持ちましたか?(^^)

私は、よく擬人化したイメージで見ることが多いのですが、建物そのものを擬人化したり、そこにイメージで人を配置すると、

あら不思議!!

不思議と細部に気がついたり、全体像を把握しやすくなったりと、面白い発見が生まれることが多いんです♫

是非、試してみてください(^^)

因みに、今回ご紹介した「違い棚」の3名棚の他に、別の3大棚があります。

それは、

厨子棚、黒棚、書棚の3つ。

この三大棚は、武家の娘が嫁入りの際に持参した婚礼調度です。

室町時代には厨子棚と黒棚の2つでしたが、江戸時代に書棚が加わり、三大棚と呼ばれるようになりました。

三大〇〇、を巡る探訪をしても面白そうですね☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

三大祭り、三大史跡、三大稲荷、三大山城・・・・

沢山の日本を代表する3つのものを定めています。

その殆どが、具体的な根拠や統計の裏付けはないようですが、

前回の記事、

2019/07/29

の後半でもご紹介しましたが、床脇(とこわき)の棚によく用いられる違い棚にも代表的なものとしてあげられる3つの棚『三大名棚』があります。

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

さてさて、今回は、その3つの棚、

桂離宮中書院の『桂棚』

醍醐寺三宝院の『醍醐棚』

修学院離宮の『霞棚』

をご紹介します☆

(ラフスケッチで失礼します(^^;) )

桂離宮中書院の『桂棚』

中書院は、一の間、二の間、三の間からなり、桂棚のあるのは、一の間です。

櫛型の火灯窓の付書院の脇に棚板、地袋、袋棚を組み合わせた桂棚があります。

L字の壁際を効果的に利用した配置で、実用的かつ装飾性にも富んだ名棚と呼ばれるに相応しい造りです☆

書院の書院たる由縁を感じれらますね☆

イメージは、勤勉な文藝家。

醍醐棚は、永久3年(1115)に創建された醍醐寺三法院の奥宸殿にあります。

奥宸殿は、江戸初期に建てられたといわれています。

(大雑把なスケッチで申し訳ない。。。)

棚の奥壁側に、透かし彫りを施した背面板を設けています。

一見素朴ながら、彫刻の巧みさや金具の用い方など、細かい部分に優雅さを纏った棚です。

イメージは、小さめの丸眼鏡が似合う俳人。

醍醐寺の違い棚でも一つ補足すると、醍醐寺の表書院には、西楼棚があります。

表書院の造りは面白くて、縁側を設け欄を巡らせた寝殿造りの様式を取り入れています。

下段・中段・上段の間の三つの間で構成されていて、

下段の間は、畳をあげると能舞台にもなるように造られています。

修学院離宮の『霞棚』

客殿内の一の間にあります。

互い違いに大小五枚の棚板が吊られています。

霞棚という名称は、この棚板の配置が、霞がたなびいているように見えることから名付けられたと言われています。

この霞棚は、棚の配置もとっても素晴らしいのですが、私のスケッチ力では、表現出来ない見どころが沢山あります☆

壁には、和歌や漢詩が書かれた色紙が、これまた絶妙な配置で貼られ、

地袋には友禅染めが用いられ、引手は羽子板を、釘隠しは花車をかたどった七宝流し、飾り金具に葵の紋、、などなど

奥ゆかしい雅さを持った棚です☆

イメージは、聡明で見目麗しい姫君。

私の勝手なイメージも添えちゃいましたが、皆さんは、どんなイメージを持ちましたか?(^^)

私は、よく擬人化したイメージで見ることが多いのですが、建物そのものを擬人化したり、そこにイメージで人を配置すると、

あら不思議!!

不思議と細部に気がついたり、全体像を把握しやすくなったりと、面白い発見が生まれることが多いんです♫

是非、試してみてください(^^)

因みに、今回ご紹介した「違い棚」の3名棚の他に、別の3大棚があります。

それは、

厨子棚、黒棚、書棚の3つ。

この三大棚は、武家の娘が嫁入りの際に持参した婚礼調度です。

室町時代には厨子棚と黒棚の2つでしたが、江戸時代に書棚が加わり、三大棚と呼ばれるようになりました。

三大〇〇、を巡る探訪をしても面白そうですね☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2019年07月29日

ともこさんからのご質問☆-鳥居棚と同じような勧修寺棚があるのですが・・・

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

以前、床脇棚(とこわきたな)の一種、鳥居棚について書いた記事に、ご質問いただきました。

ご質問いただきました、ともこさん、ありがとうございます(^^)

↓ともこさんからのご質問

『はじめまして、鼠潜りを調べていてこのサイトに到着しました。

コンテツの内容が、とてもおもしろく興味深く読ませていただいています。

その中で鳥居棚についてなのですが、

私が住んでいる町に勧修寺棚というのがあります。

鳥居棚と全く同じような構造だったので

同じものを鳥居棚又は、勧修寺棚というのでしょうか?

ふと気になったもので質問しました。』

ご質問の内容についてですが、まさしく!!

厳密には、鳥居棚は地袋込みで呼ばれるので、鳥居棚の地袋がないタイプ「西楼棚」と「勧修寺棚」が同じものです☆

「勧修寺棚」は、その名の通り、京都の勧修寺、書院の一の間に使用されていることから、そのように呼ばれるようになりました。

呼び方が異なるのは、宗派の違い、京風・関東風の違い、書院と茶の間とどちらに影響を受けているか、等で使い分けられるようになったと思われます。

因みに、勧修寺棚のように、使われたお寺の名前をそのまま棚の名前にしてあるもので代表的なものに、「曼殊院棚」(京都曼殊院小書院に用いられている)があります☆

棚の名前の他にも、お寺の名前が名称に使われている者は、沢山あります。

灯籠や、垣根、門など、日本建築はお寺で用いられてから普及したものが数多くあることが分かります。

建築意匠のセンスのあるご住職も多々いらっしゃったようで、住職が考案したとされるデザインも沢山あります☆

因みに、床脇に使われる床脇棚の中で、『天下の三大名棚』と称される違い棚があるのをご存じですか?

三大〇〇って、よく聞きますが、違い棚にも誰がいつ名付けたのか、あるんです。

その3種の違い棚は、

醍醐寺三宝院の『醍醐棚』

修学院離宮の『霞棚』

桂離宮中書院の『桂棚』

それぞれ、違う趣でとっても素敵です☆

次回は、スケッチと一緒に、この三大名棚をご紹介します☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

以前、床脇棚(とこわきたな)の一種、鳥居棚について書いた記事に、ご質問いただきました。

ご質問いただきました、ともこさん、ありがとうございます(^^)

↓ともこさんからのご質問

『はじめまして、鼠潜りを調べていてこのサイトに到着しました。

コンテツの内容が、とてもおもしろく興味深く読ませていただいています。

その中で鳥居棚についてなのですが、

私が住んでいる町に勧修寺棚というのがあります。

鳥居棚と全く同じような構造だったので

同じものを鳥居棚又は、勧修寺棚というのでしょうか?

ふと気になったもので質問しました。』

ご質問の内容についてですが、まさしく!!

厳密には、鳥居棚は地袋込みで呼ばれるので、鳥居棚の地袋がないタイプ「西楼棚」と「勧修寺棚」が同じものです☆

「勧修寺棚」は、その名の通り、京都の勧修寺、書院の一の間に使用されていることから、そのように呼ばれるようになりました。

呼び方が異なるのは、宗派の違い、京風・関東風の違い、書院と茶の間とどちらに影響を受けているか、等で使い分けられるようになったと思われます。

因みに、勧修寺棚のように、使われたお寺の名前をそのまま棚の名前にしてあるもので代表的なものに、「曼殊院棚」(京都曼殊院小書院に用いられている)があります☆

棚の名前の他にも、お寺の名前が名称に使われている者は、沢山あります。

灯籠や、垣根、門など、日本建築はお寺で用いられてから普及したものが数多くあることが分かります。

建築意匠のセンスのあるご住職も多々いらっしゃったようで、住職が考案したとされるデザインも沢山あります☆

因みに、床脇に使われる床脇棚の中で、『天下の三大名棚』と称される違い棚があるのをご存じですか?

三大〇〇って、よく聞きますが、違い棚にも誰がいつ名付けたのか、あるんです。

その3種の違い棚は、

醍醐寺三宝院の『醍醐棚』

修学院離宮の『霞棚』

桂離宮中書院の『桂棚』

それぞれ、違う趣でとっても素敵です☆

次回は、スケッチと一緒に、この三大名棚をご紹介します☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年09月27日

恐怖の間?!神聖な間?!4畳半の切腹の間

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

築50年ほどのお宅の部分修繕の工事が始まります。

入れ替える畳の寸法を測りに職人さんと伺いました。

畳の寸法は、京間・関東間・四国間などあるので、実際にお宅で寸法を測り、

部屋にピッタリ合うように採寸する作業はとても重要です。

間の寸法を測っています。

厚みを測っています。

測った寸法をメモしている職人さん

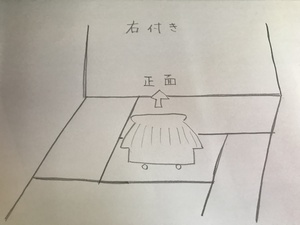

こちらの和室は4.5畳の部屋です。

寸法しながら、詳細の打合せをしている時、

畳職人「今、この部屋は左付きのキョウマなので、右付きに変更しますね」

キョウマ(゜-゜)。。。キョーマ(゜-゜)。。。

畳に関するキョウマは、3種類あります。

モジュール単位の京間

狭い部屋を表す狭間

そして、もう一つ、

あ!!凶の間の凶間か(´゚д゚`)!!

「はい!右付きでお願いします!」

左付き・右付きというのは、畳の敷き方のことです。

部屋の中央に立って、正面を見たときに、左から畳を敷き並べているのが左付き。

右から畳を敷き並べているのが右付きです。

左付きは、縁起が悪いとされています。

なぜ、左付きは縁起が悪いとされているんでしょう?!

左付きの畳を線で描くと、

卍(まんじ)の形になります。

この畳配置は、切腹の間に使われていた配置。

その為、左付きの畳の敷き方は縁起が悪いとされ、凶の敷き方とされます。

凶の敷き方をした部屋を、凶の間といいます。

以前、ハレ(お祝いごと)の際の「祝儀敷き」とケ(忌みごと)の際の「不祝儀敷き」で畳を敷き替える慣習「畳敷様(たたみじきよう)」について書きましたが、

この凶の間は、それとは異なるものです。

(現在では、不祝儀敷きとひとまとめにされている説明も見受けられますが、

本来は生活場面に合わせて畳を敷き替える慣習である畳敷様と切腹の間は別物です)

卍(まんじ)は、寺院のマークとして使用され、吉祥のシンボルとされて来ました。

漢字であり、文様であり、シンボルマークでもあります。

その吉祥のシンボルが、なぜ凶の間に使われているのでしょう?

これは、「切腹」という行為が、武士にとって名誉な死に方とされていたことと関係します。

現在では考えられませんが、武士にとっての神聖な儀式だったんです。

その為、名誉の最後を称え卍の間にされていたと考えられます。

切腹の部屋は、神聖な儀式の間だったんです。

時代を経て「切腹」が負のイメージに変わったことで、凶の間、縁起が悪いとされるようになったんですね。

ただ、床(とこ)のある部屋や茶室では、部屋の用途が優先されるため、卍敷きだから凶の間とは限りません。

因みに、切腹の間とは全く異なる、卍敷きがあります。

江戸時代前期の8畳間で流行っていた敷き方。

桂離宮の中書院、二の間が有名です。

畳の中央に注目すると

卍(正確には逆卍)になっています。

武士にとっては、最後の名誉をかけた切腹の部屋。

とはいえ、現代ではなんだか恐ろしく感じてしまいますし、あまり気分の良いものではありません。

4畳半の畳部屋を作る時(特に真ん中に半畳を配置する際)は、右付の畳配置がおすすめです。

畳の関連記事は↓

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

築50年ほどのお宅の部分修繕の工事が始まります。

入れ替える畳の寸法を測りに職人さんと伺いました。

畳の寸法は、京間・関東間・四国間などあるので、実際にお宅で寸法を測り、

部屋にピッタリ合うように採寸する作業はとても重要です。

間の寸法を測っています。

厚みを測っています。

測った寸法をメモしている職人さん

こちらの和室は4.5畳の部屋です。

寸法しながら、詳細の打合せをしている時、

畳職人「今、この部屋は左付きのキョウマなので、右付きに変更しますね」

キョウマ(゜-゜)。。。キョーマ(゜-゜)。。。

畳に関するキョウマは、3種類あります。

モジュール単位の京間

狭い部屋を表す狭間

そして、もう一つ、

あ!!凶の間の凶間か(´゚д゚`)!!

「はい!右付きでお願いします!」

左付き・右付きというのは、畳の敷き方のことです。

部屋の中央に立って、正面を見たときに、左から畳を敷き並べているのが左付き。

右から畳を敷き並べているのが右付きです。

左付きは、縁起が悪いとされています。

なぜ、左付きは縁起が悪いとされているんでしょう?!

左付きの畳を線で描くと、

卍(まんじ)の形になります。

この畳配置は、切腹の間に使われていた配置。

その為、左付きの畳の敷き方は縁起が悪いとされ、凶の敷き方とされます。

凶の敷き方をした部屋を、凶の間といいます。

以前、ハレ(お祝いごと)の際の「祝儀敷き」とケ(忌みごと)の際の「不祝儀敷き」で畳を敷き替える慣習「畳敷様(たたみじきよう)」について書きましたが、

この凶の間は、それとは異なるものです。

(現在では、不祝儀敷きとひとまとめにされている説明も見受けられますが、

本来は生活場面に合わせて畳を敷き替える慣習である畳敷様と切腹の間は別物です)

卍(まんじ)は、寺院のマークとして使用され、吉祥のシンボルとされて来ました。

漢字であり、文様であり、シンボルマークでもあります。

その吉祥のシンボルが、なぜ凶の間に使われているのでしょう?

これは、「切腹」という行為が、武士にとって名誉な死に方とされていたことと関係します。

現在では考えられませんが、武士にとっての神聖な儀式だったんです。

その為、名誉の最後を称え卍の間にされていたと考えられます。

切腹の部屋は、神聖な儀式の間だったんです。

時代を経て「切腹」が負のイメージに変わったことで、凶の間、縁起が悪いとされるようになったんですね。

ただ、床(とこ)のある部屋や茶室では、部屋の用途が優先されるため、卍敷きだから凶の間とは限りません。

因みに、切腹の間とは全く異なる、卍敷きがあります。

江戸時代前期の8畳間で流行っていた敷き方。

桂離宮の中書院、二の間が有名です。

畳の中央に注目すると

卍(正確には逆卍)になっています。

武士にとっては、最後の名誉をかけた切腹の部屋。

とはいえ、現代ではなんだか恐ろしく感じてしまいますし、あまり気分の良いものではありません。

4畳半の畳部屋を作る時(特に真ん中に半畳を配置する際)は、右付の畳配置がおすすめです。

畳の関連記事は↓

2017/01/30

2017/01/31

2017/02/01

2017/02/03

2017/02/07

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年09月05日

扇を持った禅さんの屋根☆―扇垂木

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回の記事では、東かがわ市正行寺さんの門の彫刻について書きました☆

今日は、東かがわ市正行寺さんの本堂屋根に注目☆

垂木という、棟からの軒に向かって斜めに掛け渡している木材が見えます。

垂木は、場所や配列の仕方によって分類されるので、○○垂木という名称が沢山あります。

垂木の載っている記事↓

中国や韓国の社寺にも垂木はありますが、木材資源が乏しかったため、丸太が使われ、円垂木と言います。

正行寺さんの本堂屋根では、垂木が放射線状に並んでいます。

「扇垂木(おうぎだるき)」です。

古代の寄棟屋根では、垂木に均等に荷重がかかる扇垂木はとても自然な構造体でした。

鎌倉時代、大仏様と禅宗様の導入とともに社寺建築にも用いられるようになります。

ただ、あまり実例がなく、一般的な平行垂木に比べると珍しい垂木の並びです。

構造的に安定しているにも関わらず、扇垂木がメジャーにならなかったのは、日本人が平行線から感じる安定性の美しさの方が好きだったという説があります。

扇垂木でも、大仏様と禅宗様では使われる範囲が異なっていて、

大仏様では、隅の方だけ放射状になった「隅扇(すみおうぎ)になっています。

禅宗様では、軒全体にわたって放射状に配列されます。

正行寺さんの本堂屋根は、禅宗様になっています。

正行寺さんの他の記事は↓

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回の記事では、東かがわ市正行寺さんの門の彫刻について書きました☆

今日は、東かがわ市正行寺さんの本堂屋根に注目☆

垂木という、棟からの軒に向かって斜めに掛け渡している木材が見えます。

垂木は、場所や配列の仕方によって分類されるので、○○垂木という名称が沢山あります。

垂木の載っている記事↓

2015/09/23

2016/02/15

2016/03/24

2016/04/04

2017/01/19

中国や韓国の社寺にも垂木はありますが、木材資源が乏しかったため、丸太が使われ、円垂木と言います。

正行寺さんの本堂屋根では、垂木が放射線状に並んでいます。

「扇垂木(おうぎだるき)」です。

古代の寄棟屋根では、垂木に均等に荷重がかかる扇垂木はとても自然な構造体でした。

鎌倉時代、大仏様と禅宗様の導入とともに社寺建築にも用いられるようになります。

ただ、あまり実例がなく、一般的な平行垂木に比べると珍しい垂木の並びです。

構造的に安定しているにも関わらず、扇垂木がメジャーにならなかったのは、日本人が平行線から感じる安定性の美しさの方が好きだったという説があります。

扇垂木でも、大仏様と禅宗様では使われる範囲が異なっていて、

大仏様では、隅の方だけ放射状になった「隅扇(すみおうぎ)になっています。

禅宗様では、軒全体にわたって放射状に配列されます。

正行寺さんの本堂屋根は、禅宗様になっています。

正行寺さんの他の記事は↓

2018/03/12

2018/08/10

2018/08/13

2018/08/31

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年08月27日

町屋の格子~高取土佐町の台格子・出格子特集

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、高取土佐町の色んなむしこ窓をご紹介しました☆

今回も、土佐町探訪記が続きます(*^-^*)

今日注目するのは、町屋の格子です☆

現在は、こうし「格子」と書きますが、

古くは、『屋内と外界を隔てる』という意味から「隔子」と書きました。

古文書では「隔子」と記載され、もとは「かくし」と呼んでいたものが「こうし」に変化したと考えられます。

格子はとっても優秀で、

・外敵の侵入を防ぐ防犯の役割

・中からは良く見えるのに、外からは見えにくい特性

・日差しや風量の調整

といった特徴と役目があります。

飛騨高山の格子は、高山ならではの家の問題点を解決する為に格子が活躍しています。

番外編で、特別な意味を持つお寺の格子もあります☆

厳密にいうと、竪(たて)方向のみのものは「連子(れんじ)」と言いますが、

今回は、連子もひっくるめて「格子」としてご紹介します☆

先ずは、古風な台格子(だいごうし)から☆

台格子は、柱や格子台に四方を固定されたものです。

比較的太い格子の台格子ですが、奈良県の町屋のものは、他の地域に比べて特に太いです(゜o゜)

縦方向に木(竪桟)の巾(幅)と、隣り合う木同士隙間の間隔巾(幅)が同じになっていますね。

これは、「小間返し格子」といいます。

(駒返しと書いたりもします)

通りから奥まで見渡せる格子の作りと、柱部分に駒繋ぎがあることから、問屋や商家の建物ということが分かります(^^)

京町屋の格子は、商いの種類まで格子で分かるんですよ☆

次にご紹介するのは、出格子。

出窓状の外に出っ張って作られた格子です。

高取土佐町でみた出格子の種類は、大きく分けて2つ。

1つは、上の写真の出格子のように、竪格子の一部が途中で切られてる「切り落とし格子」

家の中が薄暗くなるのを防いでいます。

(京町屋の切子格子と違って、竪格子が同じ太さです。)

もう一つは、欄付きの出格子。

下部の格子は間隔の狭い格子で、上部に欄があります。

欄のデザインがとても豊富で素敵でした(´▽`*)

欄部分のデザインも、格子の切り落と仕方や、格子同士の間隔、格子の太さなどで表情がガラッと変わりますね

奈良県高取城の城下町「土佐町」探訪の他の記事は↓

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、高取土佐町の色んなむしこ窓をご紹介しました☆

今回も、土佐町探訪記が続きます(*^-^*)

今日注目するのは、町屋の格子です☆

現在は、こうし「格子」と書きますが、

古くは、『屋内と外界を隔てる』という意味から「隔子」と書きました。

古文書では「隔子」と記載され、もとは「かくし」と呼んでいたものが「こうし」に変化したと考えられます。

格子はとっても優秀で、

・外敵の侵入を防ぐ防犯の役割

・中からは良く見えるのに、外からは見えにくい特性

・日差しや風量の調整

といった特徴と役目があります。

飛騨高山の格子は、高山ならではの家の問題点を解決する為に格子が活躍しています。

番外編で、特別な意味を持つお寺の格子もあります☆

厳密にいうと、竪(たて)方向のみのものは「連子(れんじ)」と言いますが、

今回は、連子もひっくるめて「格子」としてご紹介します☆

先ずは、古風な台格子(だいごうし)から☆

台格子は、柱や格子台に四方を固定されたものです。

比較的太い格子の台格子ですが、奈良県の町屋のものは、他の地域に比べて特に太いです(゜o゜)

縦方向に木(竪桟)の巾(幅)と、隣り合う木同士隙間の間隔巾(幅)が同じになっていますね。

これは、「小間返し格子」といいます。

(駒返しと書いたりもします)

通りから奥まで見渡せる格子の作りと、柱部分に駒繋ぎがあることから、問屋や商家の建物ということが分かります(^^)

京町屋の格子は、商いの種類まで格子で分かるんですよ☆

次にご紹介するのは、出格子。

出窓状の外に出っ張って作られた格子です。

高取土佐町でみた出格子の種類は、大きく分けて2つ。

1つは、上の写真の出格子のように、竪格子の一部が途中で切られてる「切り落とし格子」

家の中が薄暗くなるのを防いでいます。

(京町屋の切子格子と違って、竪格子が同じ太さです。)

もう一つは、欄付きの出格子。

下部の格子は間隔の狭い格子で、上部に欄があります。

欄のデザインがとても豊富で素敵でした(´▽`*)

欄部分のデザインも、格子の切り落と仕方や、格子同士の間隔、格子の太さなどで表情がガラッと変わりますね

奈良県高取城の城下町「土佐町」探訪の他の記事は↓

2018/08/14

2018/08/20

2018/08/22

2018/08/24

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年08月20日

奈良県土佐町で出会ったレアなまこちゃんは末端冷え性のお洒落さん♪

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

朝夕がだいぶん涼しくなりましたね(*´ω`*)

前回は、高取城登山と山城探索のことを書きました☆

今日は、高取城の城下町「土佐町」で見たレアなまこちゃんをご紹介します☆

レアなまこちゃんが居たのは、現在は、旧藩主植村氏の居宅で、

旧高取藩主筆頭家老屋敷

奈良県の重要文化財に指定されている長屋門です☆

珍しいなまこちゃんに出会えたのも納得(゜o゜)!!

これまでも古民家のなまこ壁についてご紹介してきましたが、

土佐町で見たなまこちゃんは、さぬきでは見かけないレアなまこちゃんです\(^o^)/

その名も「四つ釘なまこ」

末端冷え性の腰巻ちゃんですね☆

なまこの目地は、「馬乗目地」という縦の目地が真直ぐになっておらず、ズレているもの。

なまこ目地で囲まれた瓦部分に、四つ漆喰のポッチリがあります。

これが、「四つ釘」と呼ばれる部分です。

岡山の倉敷では、中央に1つポッチリがある「1本釘打ち」が、

兵庫県の室津や、山口県の萩では隅に四つと中央に1つポッチリがある「5本釘打ち」が見られます。

土佐町で見たのは、四隅に4つのポッチリ

この漆喰ポッチリ、何のためにあるかというと、

瓦が落ちるのを防ぐ為にあります。

瓦を土壁に貼り、目地を漆喰で固めただけでは瓦が落ちてしまうので困ったなぁ~となり、その改良法として生み出されたなまこ壁☆

瓦に穴を開け、竹釘や大釘で壁に瓦を留め、その釘の頭を漆喰で塗ったものです(^^)

なまこ壁の歴史上の大革命です☆

この釘を使った改良版なまこ壁は、漆喰で釘を隠すのみにとどまらず、様々な紋様なまこちゃんを生み出すきっかけにもなるんです

(お花型とか、七宝文様とか、色んなデザインがあるんですよ(*´ω`*) )

レアなまこちゃんと記念撮影(´艸`*)

登山前の完全装備はご了承ください(/ω\)

なまこちゃんの発展歴史も面白いので、色んな全国のなまこちゃん写真を収集してご紹介したいです(^^)♪

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

朝夕がだいぶん涼しくなりましたね(*´ω`*)

前回は、高取城登山と山城探索のことを書きました☆

今日は、高取城の城下町「土佐町」で見たレアなまこちゃんをご紹介します☆

レアなまこちゃんが居たのは、現在は、旧藩主植村氏の居宅で、

旧高取藩主筆頭家老屋敷

奈良県の重要文化財に指定されている長屋門です☆

珍しいなまこちゃんに出会えたのも納得(゜o゜)!!

これまでも古民家のなまこ壁についてご紹介してきましたが、

2016/06/13

2017/01/06

2017/09/27

土佐町で見たなまこちゃんは、さぬきでは見かけないレアなまこちゃんです\(^o^)/

その名も「四つ釘なまこ」

末端冷え性の腰巻ちゃんですね☆

なまこの目地は、「馬乗目地」という縦の目地が真直ぐになっておらず、ズレているもの。

なまこ目地で囲まれた瓦部分に、四つ漆喰のポッチリがあります。

これが、「四つ釘」と呼ばれる部分です。

岡山の倉敷では、中央に1つポッチリがある「1本釘打ち」が、

兵庫県の室津や、山口県の萩では隅に四つと中央に1つポッチリがある「5本釘打ち」が見られます。

土佐町で見たのは、四隅に4つのポッチリ

この漆喰ポッチリ、何のためにあるかというと、

瓦が落ちるのを防ぐ為にあります。

瓦を土壁に貼り、目地を漆喰で固めただけでは瓦が落ちてしまうので困ったなぁ~となり、その改良法として生み出されたなまこ壁☆

瓦に穴を開け、竹釘や大釘で壁に瓦を留め、その釘の頭を漆喰で塗ったものです(^^)

なまこ壁の歴史上の大革命です☆

この釘を使った改良版なまこ壁は、漆喰で釘を隠すのみにとどまらず、様々な紋様なまこちゃんを生み出すきっかけにもなるんです

(お花型とか、七宝文様とか、色んなデザインがあるんですよ(*´ω`*) )

レアなまこちゃんと記念撮影(´艸`*)

登山前の完全装備はご了承ください(/ω\)

なまこちゃんの発展歴史も面白いので、色んな全国のなまこちゃん写真を収集してご紹介したいです(^^)♪

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年08月06日

お寺の門の彫刻を外したら、かわいい守り神発見☆

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、数寄屋風のお宅で発見した、職人の愛の痕跡について書きました☆

今日は、東かがわ市のお寺の門の落ちかけていた木鼻(きばな)の補修の際のホッコリしたお話。

以前、で登場したお寺の木鼻です☆

こんな感じで、はめ込んでいる柱と隙間が出来て、落ち掛けになっていました。

補修する為に、一旦木鼻を取り外しました。

取り外した木鼻。松の彫刻が施されています(*´ω`*)

松の彫刻の枝部分に、ピョコっと飛び出ている部分、拡大すると

こんな感じ。

四角く飛び出ている部分が、柱にはめ込む部分です。

この凸側を「ほぞ」と言います。

分かりづらいですが、ほぞがもう一か所あります。

拡大すると

丸で囲った部分、松の葉の端っこも凸部があります☆

木鼻彫刻の上下に出っ張り(ほぞ)を作ってあり、柱に固定されるようになっています☆

「ほぞ」が入る柱側を見てみます☆

ほぞが入る凹側の穴を「ほぞ穴」と言います☆

まず、松の葉部分の出っ張りが入る箇所

そして、枝部分の出っ張りが入る箇所

羽子板のような形でくり抜かれていますね。

羽子板のような形になっているのは、上からはめ込んで下にスライドさせることで、

凸部がしっかりと固定されるようになっているからです。

今回、木鼻が落ち掛けになってしまったのは、松の葉部分の出っ張りを受ける柱の穴が大きくなってしまって、隙ができ、ポコッと外れてしまったため。

枝部分の出っ張りを受ける穴も、少し広がっていました。

その隙間から侵入したのか、柱のくり抜かれた所に、卵の跡が沢山(゜o゜)

棟梁曰く、「ヤモリの卵」だろうとのことでした(*´ω`*)

ヤモリは、「守宮」「家守」と漢字で表される、昔から家の守り神とされていますよね。

事務所にもこの季節になると、現れます☆

何とも言えない愛らしさで、毎年ヤモリが登場してくれると、社長と一緒に喜んでいます(*´ω`*)

お寺の門は、古来から「俗世と聖域の結界」といった精神的な役割の大きい存在です。

外国では、外部からの侵入を防ぐといった物理的な役割を担っています。

同じ門でも、役割が異なるんです☆

因みに、結界という意味でお寺の門と神社の鳥居は同じ役割を担っています。

(鳥居のもう一つの役割は、出雲大社の4つの鳥居と合わせて別記事に書いています☆)

そんな大事な境界で生まれてお寺を守っているヤモリちゃんがいると思うと、微笑ましくなりました(*´ω`*)

他にもある、お寺の色んな結界☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、数寄屋風のお宅で発見した、職人の愛の痕跡について書きました☆

今日は、東かがわ市のお寺の門の落ちかけていた木鼻(きばな)の補修の際のホッコリしたお話。

以前、

2018/03/16

こんな感じで、はめ込んでいる柱と隙間が出来て、落ち掛けになっていました。

補修する為に、一旦木鼻を取り外しました。

取り外した木鼻。松の彫刻が施されています(*´ω`*)

松の彫刻の枝部分に、ピョコっと飛び出ている部分、拡大すると

こんな感じ。

四角く飛び出ている部分が、柱にはめ込む部分です。

この凸側を「ほぞ」と言います。

分かりづらいですが、ほぞがもう一か所あります。

拡大すると

丸で囲った部分、松の葉の端っこも凸部があります☆

木鼻彫刻の上下に出っ張り(ほぞ)を作ってあり、柱に固定されるようになっています☆

「ほぞ」が入る柱側を見てみます☆

ほぞが入る凹側の穴を「ほぞ穴」と言います☆

まず、松の葉部分の出っ張りが入る箇所

そして、枝部分の出っ張りが入る箇所

羽子板のような形でくり抜かれていますね。

羽子板のような形になっているのは、上からはめ込んで下にスライドさせることで、

凸部がしっかりと固定されるようになっているからです。

今回、木鼻が落ち掛けになってしまったのは、松の葉部分の出っ張りを受ける柱の穴が大きくなってしまって、隙ができ、ポコッと外れてしまったため。

枝部分の出っ張りを受ける穴も、少し広がっていました。

その隙間から侵入したのか、柱のくり抜かれた所に、卵の跡が沢山(゜o゜)

棟梁曰く、「ヤモリの卵」だろうとのことでした(*´ω`*)

ヤモリは、「守宮」「家守」と漢字で表される、昔から家の守り神とされていますよね。

事務所にもこの季節になると、現れます☆

何とも言えない愛らしさで、毎年ヤモリが登場してくれると、社長と一緒に喜んでいます(*´ω`*)

お寺の門は、古来から「俗世と聖域の結界」といった精神的な役割の大きい存在です。

外国では、外部からの侵入を防ぐといった物理的な役割を担っています。

同じ門でも、役割が異なるんです☆

因みに、結界という意味でお寺の門と神社の鳥居は同じ役割を担っています。

(鳥居のもう一つの役割は、出雲大社の4つの鳥居と合わせて別記事に書いています☆)

そんな大事な境界で生まれてお寺を守っているヤモリちゃんがいると思うと、微笑ましくなりました(*´ω`*)

他にもある、お寺の色んな結界☆

2015/09/17

2016/02/23

2018/04/06

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年04月04日

古代から変わらない水平・垂直の取り方

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

以前、岩盤上に建つお寺で一際職人の腕の光っていた「光付け」について、当時の工法に遡ってご紹介しました☆

前回の記事に、コメントとご質問頂いた沼津の源さん、有難うございます(^^)

今回は、ご質問頂いた「水平・垂直をどのように取っていたのか?」についてご紹介しようと思います☆

垂直を図る方法は、実は今も昔も変わっていません。

重力を利用して、測っています。

糸の先に重りを付け、糸の上端と柱の距離と重りの付いた糸の下端との柱の距離を測ります。

その距離が両方同じであれば、垂直。

距離は、木片や竹などをあてて印をつけて、両方の距離が同じかどうかを見ていました。

現在の下げ振り

(写真はAmazonから拝借しました。)

意外に思われるかもしれませんが、ほぼ同じ道具が使われています。

レーザーを使ったものもありますが、これも原理は同じです。

水平を図るのも、自然の大原則を利用しています。

前回の記事のコメントで、「たらいに水を張るのですか?」とのことですが、まさに!その原理です(^^)

水平を定めることを、「水盛り(みずもり)」というのですが、

水盛りには、規模に合わせて、また場所に合わせて、色んな水準を取るための方法があります。

一つずつご紹介しますね☆

●鴨居に水を入れて水平を図る方法

鴨居の溝に水を入れて、溝の水位が丁度になるように見る水平の取り方。

●水盛り台を用いて測る方法

角材の面に浅く溝を掘って、その両端に四角い大きな穴を彫って水を溜め、水面を見る水平の取り方。

●竹筒を用いて図る方法

真ん中の筒から水を入れ、両端の同じ長さに切り揃えた竹筒から丁度水が溢れそうになるところを見て水平を取る取り方。

他にも、タンクとホースを使うやり方など。

道具は異なっても、どれも、原理は水が常に水平をとることを用いています。

現在使われている水盛り器や、レベルも原理は同じ。

垂直・水平を測る道具がいつ頃出来たのか、どの道具から成り立ったのか、などの詳細は分かりませんが、

建築物に無くてはならない、正確な垂直・水平を出すための知恵は、古代から存在した、ということだけは確かです。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

以前、岩盤上に建つお寺で一際職人の腕の光っていた「光付け」について、当時の工法に遡ってご紹介しました☆

前回の記事に、コメントとご質問頂いた沼津の源さん、有難うございます(^^)

今回は、ご質問頂いた「水平・垂直をどのように取っていたのか?」についてご紹介しようと思います☆

垂直を図る方法は、実は今も昔も変わっていません。

重力を利用して、測っています。

糸の先に重りを付け、糸の上端と柱の距離と重りの付いた糸の下端との柱の距離を測ります。

その距離が両方同じであれば、垂直。

距離は、木片や竹などをあてて印をつけて、両方の距離が同じかどうかを見ていました。

現在の下げ振り

(写真はAmazonから拝借しました。)

意外に思われるかもしれませんが、ほぼ同じ道具が使われています。

レーザーを使ったものもありますが、これも原理は同じです。

水平を図るのも、自然の大原則を利用しています。

前回の記事のコメントで、「たらいに水を張るのですか?」とのことですが、まさに!その原理です(^^)

水平を定めることを、「水盛り(みずもり)」というのですが、

水盛りには、規模に合わせて、また場所に合わせて、色んな水準を取るための方法があります。

一つずつご紹介しますね☆

●鴨居に水を入れて水平を図る方法

鴨居の溝に水を入れて、溝の水位が丁度になるように見る水平の取り方。

●水盛り台を用いて測る方法

角材の面に浅く溝を掘って、その両端に四角い大きな穴を彫って水を溜め、水面を見る水平の取り方。

●竹筒を用いて図る方法

真ん中の筒から水を入れ、両端の同じ長さに切り揃えた竹筒から丁度水が溢れそうになるところを見て水平を取る取り方。

他にも、タンクとホースを使うやり方など。

道具は異なっても、どれも、原理は水が常に水平をとることを用いています。

現在使われている水盛り器や、レベルも原理は同じ。

垂直・水平を測る道具がいつ頃出来たのか、どの道具から成り立ったのか、などの詳細は分かりませんが、

建築物に無くてはならない、正確な垂直・水平を出すための知恵は、古代から存在した、ということだけは確かです。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年03月30日

縁起が良いな(^^) 栗林公園の小普陀と日暮亭の瓢箪の話

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日も栗林公園の記事を書くつもりで、写真を見返していたら、

すごく神秘的な写真に気付いちゃいました(*'▽'*)✨

こちらの写真↓

光がファ〜✨✨って降りてきている様に見える(*⁰▿⁰*)

ここ、小普陀といって、栗林公園がはじまった場所とされているそうです⭐️

なんだか、良い事ありそう♫

縁起が良いなぁ〜(*´꒳`*)と思ったので、縁起繋がりで、日暮亭で見つけた瓢(ひさご)を

今日は書く事にしました⭐️

道安囲いの席で見つけた瓢(ひさご=ひょうたん)

因みに、道安囲いというのは、点前畳と客畳の間に中柱を立てて、仕切り壁と火灯口を設け、

手前畳が次の間の様に見える造りです。

3つ揃って三拍(瓢)子✨

別サイドにも、三拍(瓢)子で、計6つ。

無病(瓢)息災も兼ねてます。

以前も、渡邊邸の記事で茶室の瓢箪探しの事を書きましたが、

日暮亭の道安囲いの席は、探すまでもなく…

分かりやすいけど、私は探したい(´-`).。oO

でも、お茶室で、キョロキョロ瓢箪探すのも不作法ですね(^-^;

パッと目に入る分かりやすさも、おもてなしの心なのかも…

お茶を習いたいと思っているのですが、建物への興味が強すぎて、

お淑やかにお茶を点てられるのかが、一番のネック(;ω;)だったりします…

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日も栗林公園の記事を書くつもりで、写真を見返していたら、

すごく神秘的な写真に気付いちゃいました(*'▽'*)✨

こちらの写真↓

光がファ〜✨✨って降りてきている様に見える(*⁰▿⁰*)

ここ、小普陀といって、栗林公園がはじまった場所とされているそうです⭐️

なんだか、良い事ありそう♫

縁起が良いなぁ〜(*´꒳`*)と思ったので、縁起繋がりで、日暮亭で見つけた瓢(ひさご)を

今日は書く事にしました⭐️

道安囲いの席で見つけた瓢(ひさご=ひょうたん)

因みに、道安囲いというのは、点前畳と客畳の間に中柱を立てて、仕切り壁と火灯口を設け、

手前畳が次の間の様に見える造りです。

3つ揃って三拍(瓢)子✨

別サイドにも、三拍(瓢)子で、計6つ。

無病(瓢)息災も兼ねてます。

以前も、渡邊邸の記事で茶室の瓢箪探しの事を書きましたが、

日暮亭の道安囲いの席は、探すまでもなく…

分かりやすいけど、私は探したい(´-`).。oO

でも、お茶室で、キョロキョロ瓢箪探すのも不作法ですね(^-^;

パッと目に入る分かりやすさも、おもてなしの心なのかも…

お茶を習いたいと思っているのですが、建物への興味が強すぎて、

お淑やかにお茶を点てられるのかが、一番のネック(;ω;)だったりします…

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年03月28日

栗林公園の掬月邸(きくげつてい)で見つけたコレな~んだ?答え合わせ☆

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、前回の記事で出したクイズの答え発表(*´ω`*)

前回の記事をお読みでない方は、先にを読んでクイズにチャレンジしてみてください☆

クイズに出したのは、掬月邸で見つけたこちらの棒

この棒の使用法をボランティアガイドさんに協力してもらって、再現写真を撮ってきました(*´▽`*)♪

実況します☆

棒の方に繋がるレールを走ってきたのは、雨戸です☆

緑の法被を着ているガイドさんに示してもらっているのは、ポイントの場所☆

鴨居に切込が入っています☆

雨戸が、棒に差し掛かりました♪

先ほどの切込の部分から、雨戸を手前に引いてレールを乗り換えます。

クルリン♪

雨戸が、コーナーを曲がりました(*´ω`*)

・・・というわけで、正解は雨戸を廻すためでした(#^.^#)

この棒、「戸回し(とまわし)棒」と言います。

矩折り(かねおり)と呼ばれる、90度に曲がった縁側(廻り縁)で、両面に開口があるのに戸袋が片方にしか付けられない場合などに、

隅の出っ張った所(出隅部)に、戸を回転させる為に付けられています。

同じ役目をするもので、「雨戸廻し金物」があります。(ネーミングがそのまんま('Д')!)

雨戸回し金物の原型が、戸回し棒と考えられています☆

この戸回し棒は、17世紀中期には誕生していました。

それまでの、雨戸や障子を同じ敷居や鴨居で溝分けしていたところから、

雨戸の為の敷居・鴨居が独立し、戸袋から雨戸を1本の溝で引き出す「一筋雨戸」が誕生したことが大きなきっかけです。

雨戸が通る部分の溝が1本になっていますね(手前の白い部分です) (^^)

内部・外部の中間に位置する曖昧な空間が広がったことから、縁の自由度が増しました。

それによって、庭の楽しみ方・鑑賞の仕方も多様になり、戸回し棒の誕生に繋がっていきます。

先ほど、’’戸袋が片方にしか付けられない場合’’と説明しましたが、実際には、庭を楽しむ為に戸袋を敢えて片方にしか付けなかったのかもしれませんね☆

戸回し棒を考えた人に会えたら、誕生秘話を聞きたいです(#^.^#)

栗林公園の他の記事はこちら↓

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、前回の記事で出したクイズの答え発表(*´ω`*)

前回の記事をお読みでない方は、先に

2018/03/27

クイズに出したのは、掬月邸で見つけたこちらの棒

この棒の使用法をボランティアガイドさんに協力してもらって、再現写真を撮ってきました(*´▽`*)♪

実況します☆

棒の方に繋がるレールを走ってきたのは、雨戸です☆

緑の法被を着ているガイドさんに示してもらっているのは、ポイントの場所☆

鴨居に切込が入っています☆

雨戸が、棒に差し掛かりました♪

先ほどの切込の部分から、雨戸を手前に引いてレールを乗り換えます。

クルリン♪

雨戸が、コーナーを曲がりました(*´ω`*)

・・・というわけで、正解は雨戸を廻すためでした(#^.^#)

この棒、「戸回し(とまわし)棒」と言います。

矩折り(かねおり)と呼ばれる、90度に曲がった縁側(廻り縁)で、両面に開口があるのに戸袋が片方にしか付けられない場合などに、

隅の出っ張った所(出隅部)に、戸を回転させる為に付けられています。

同じ役目をするもので、「雨戸廻し金物」があります。(ネーミングがそのまんま('Д')!)

雨戸回し金物の原型が、戸回し棒と考えられています☆

この戸回し棒は、17世紀中期には誕生していました。

それまでの、雨戸や障子を同じ敷居や鴨居で溝分けしていたところから、

雨戸の為の敷居・鴨居が独立し、戸袋から雨戸を1本の溝で引き出す「一筋雨戸」が誕生したことが大きなきっかけです。

雨戸が通る部分の溝が1本になっていますね(手前の白い部分です) (^^)

内部・外部の中間に位置する曖昧な空間が広がったことから、縁の自由度が増しました。

それによって、庭の楽しみ方・鑑賞の仕方も多様になり、戸回し棒の誕生に繋がっていきます。

先ほど、’’戸袋が片方にしか付けられない場合’’と説明しましたが、実際には、庭を楽しむ為に戸袋を敢えて片方にしか付けなかったのかもしれませんね☆

戸回し棒を考えた人に会えたら、誕生秘話を聞きたいです(#^.^#)

栗林公園の他の記事はこちら↓

2018/03/18

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp