2016年06月24日

古建築は樋が無くて雨落ちがある。-歌舞伎との繋がり?!

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

先日からお腹がずっとキュルキュルです(+_+)

ご飯を食べたら悪化するので、おかゆ生活をしています。

お腹が冷えたのかしらん・・・(;_:)

この時期は、天候も変わりやすく、体調も崩しやすいので、皆さんもご注意くださいね。

今日は、外の雨にちなんで?雨落ち(あまおち)について、ご紹介☆

雨落ちとは、雨垂れの落ちる場所を指して、別名:雨打ち(あまうち)ともいいます。

(さぬき郷屋敷:蔵の雨落ち)

古民家には、樋(とい)がなく、屋根に降った雨はそのまま地面に落ちるようになっています。

(木製の樋や石の樋があるものもあります)

(出雲大社拝殿の雨落ち:玉砂利のある部分。 現在は樋が設けられています)

そのまま雨水が地面に落ちると、土が掘られたり、はねた雨で壁を汚すので、玉砂利で雨水を受けるようにしてあります。

現代でいう、グレーチング(側溝などにある蓋)のような役目ですね。

道路に面している建物では、軒先が溝の上にくるように設けられます。

(井筒屋敷外塀の雨落ち:雨がはねる部分も石で施工してあります)

床下に雨水が入らないように、床下は通常、周辺地盤よりも土を盛って高くします。

(さぬき郷屋敷:母屋玄関前の雨落ち。 元々の雨落ちから幅を狭くしてありました。)

(井筒屋敷:門周辺の雨落ち。 雨樋の設置で不要になった場所は、埋められています)

(松江武家屋敷の雨落ち。 現在の軒先と雨落ちの位置が異なります。 当初は、屋根の軒先がとても深かったことが分かります)

現在は、改修などで雨樋が設置されている場合がほとんどなので、雨落ちがそのまま残っていることは少なくなりました。

でも、古い街並みを歩いていると、雨落ちの形跡は見ることが出来ます。

雨落ち見て、楽しいの?と思われるかもしれませんが(/ω\)私は、テンションが上がります(*'ω'*)

武家屋敷の例のように、建てた当初の建物の面影を窺い知ることが出来たり、果ては街並みを思い描くことも出来るからです。

ちなみに、歌舞伎では舞台のすぐそば、かぶりつきの席のことを雨落ちといいますが、これも建築用語から来たものです。

舞台で本水を使った際に、水しぶきがかかることと家の「雨落ち」を重ねて名付けられたそう。(諸説あります)

雨樋があることで、昔のように屋根から滝のような雨が落ちてこないのは有り難いなあ~と思いつつ、それはそれで、面白いかもと想像したり。

樋の掃除やメンテナンスを考えると、地面にある雨落ちの方がラクそうだなと考えてみたり。

今日は、そんな一日です(^^)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月22日

何だろう?瓦に彫られた絵

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

探訪の写真が溜まってきたので、少し整理をしようと見返していたら

載せ忘れていた写真が沢山( ;∀;)

これなんだろう?と思って撮っておいた写真もいくつか出てきました(^^)

それうちの一つがこちら↓

巴瓦の左側の瓦に、絵が描いてあるんです。

斜め上の屋根の瓦にも同じ絵がありました。

私には、丼ぶりから麺が飛び出しているように見えるのですが、

麺に、笹の葉のような葉が生えているんです。

一体なんだろう…?

こちらの写真を撮影した場所は、島根県松江の城下町を探訪している時です。

武家屋敷の並ぶ通りで発見しました。

探訪していると、思いもよらない場所に、ちょっとした発見があって面白いです。

何か分かる方いらっしゃったら、是非、教えてください☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月21日

お寺の鐘つき堂(鐘楼)-地蔵寺(さぬき市志度)表裏で異なる蟇股の彫刻

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

お寺ににある鐘を突くための「鐘つき堂」。別名:鐘楼(しょうろう)

小さい空間に、匠の技が詰まっている、見応えのある建物です。

写真は、徳勝寺(さぬき市寒川)の鐘つき堂。柱のアップ画像です。

軸組を安定させるために、4本の柱は少し内側に傾けています。

これは、「転び(ころび)」といい、鐘楼のように壁のない建物に多く見られます。

特に、正方形の平面を持つ4本柱が中央に向かって転んでいるものを「四方転び」と言います。

写真は、地蔵寺(さぬき市志度)の鐘つき堂。

こちらの鐘つき堂は、蟇股(かえるまた)の部分に注目すると面白いです。

蟇股(かえるまた)とは、上部の荷重を受けて、下部の虹梁(こうりょう)という横材に力を伝えるための部材です。

古いものは、厚板で造られたり、2つの角材を山形に合わせたものでしたが、次第に曲線のものへと変化し、

デザイン性の高いものが造られるようになりました。

その形状が、カエルが股を広げているように見えることから、蟇股(かえるまた)と呼ばれています。

さて、地蔵寺の蟇股の面白いところは、

外から見ると、「宝珠(ほうじゅ)」の彫刻

中から見ると「梵経(ぼんきょう)-経典」の彫刻

表裏で、彫刻が異なっているんです☆

寺院では、様々な立体彫刻が見られますが、表裏で彫刻が異なるものがあることに初めて気づきました(;´∀`)

これからは、彫刻を正面から以外にも注目してみようと思います☆

さぬき市志度の地蔵寺探訪は、過去記事から☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月20日

工事現場のハッピーニュース☆

こんにちは☆

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

寒川町のリフォーム中の現場の壁に、可愛い張り紙がありました。

リフォーム中のお宅の幼稚園に通うお子さんが棟梁にくれたプレゼント☆

棟梁の似顔絵と、

「だいくさんへ

いつもありがとうございます。

これからもがんばってください。」

というメッセージが。

思いがけないプレゼントに、棟梁もとっても嬉しそう(*'ω'*)

暖かいメッセージに、現場の皆がホッコリさせて頂きました。

のぞみちゃん、ありがとう☆

素敵なお家になるように頑張るから、楽しみに待っててね♪

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月16日

日本家屋に棲む生き物―専用通路?「鼠潜り(ねずみくぐり)」

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

日本の住宅に棲んでいる色々な生き物のご紹介(*^-^*)

例えば、屋根の上の「鍾馗(しょうき)さん」や、鬼瓦の鬼、その他にも縁起を担いで七福神(生き物とはちょっと言いづらいですが)

塀や庭に、鶴・亀やカエルの置物

室内の装飾にも、「縁起や魔よけ」のために頑張っている生き物たちの例は沢山。

その他の、あまり知られていない生き物をご紹介します。

前回は、戸締り役の「猿」と「猫」をご紹介しました。

今回は、「ネズミ」

ネズミといえば、古い住宅では、天井裏を走る音が聞こえたり、壁に穴を開けられたり。

酷いところでは、電気の線をかじられて、火事になってしまう家もあります。

日本昔話などにも、民家とネズミはセットのように登場しますね☆

ネズミの被害にあわない為に、住宅には工夫がされてきました。

例えば、「ネズミ返し」や「ねずみ木戸」。

*ネズミ返しとは、ネズミが侵入するのを防ぐ装置のこと。

*ねずみ木戸とは、ネズミが台所などに入らないように、細かい桟の入った格子戸のこと。

でも、ネズミの侵入防ぐという観点とは異なるもので、あまり知られていないのが、「鼠潜り(ねずみくぐり)」です。

鼠潜り(ねずみくぐり)」とは、ネズミの通り道を確保して、壁や建具をかじって穴をあけるのを防ぐための、小さな開口部です。

写真の筬欄間(おさらんま)の四隅にある開口部が「鼠潜り」です。

一つ屋根の下で、ネズミと共生するということを前提にされた工夫です。

なんとも、昔の人の心の広さを感じます。

ネズミがそこを行き来している様子を想像したら、なんだか可愛く思えてきますね☆

今でも小さい建具のことは、「鼠潜り」と呼ばれることがあります。(建具のついていない開口だけの場合もあります)

とはいえ、ネズミは住宅にとってはあまり歓迎できる存在ではありません。

壁や建具、家具をかじられる以外にも、先述したように、最悪の場合火事の原因になったり、細菌やウイルスといった害もあります。

ネズミに侵入されないように、建物の破損個所などを放っておかないことは大切です。

家庭で簡単に出来る方法として、ハッかやミントなどのハーブ、クスノキの香りのアロマやスプレーがあります。

ネズミが嫌いな匂いで、侵入させないようにしましょう☆

因みに、ハムスターを飼うのも良いそうです。

ネズミは縄張り意識が高いため、ハムスターの匂いを感じ取り、この家は既に違うネズミの縄張りだと判断するからだそう。

「なまこ」の生息地は↓からどうぞ☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月15日

日本家屋に棲む生き物-戸締り上手な猿と猫

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

日本の住宅には、色々な生き物が棲んでいます(*^-^*)

突然、何?? と思われますよね。

例えば、屋根の上の「鍾馗(しょうき)さん」や、鬼瓦の鬼、その他にも縁起を担いで七福神(生き物とはちょっと言いづらいですが)

塀や庭に、鶴・亀やカエルの置物

室内の装飾にも、生き物がモチーフにされている例は沢山あります。

「縁起や魔よけ」のために頑張っている生き物たち。

その他の、あまり知られていない生き物をご紹介します。

戸締り役の猿と猫

昔からよく使われていた戸締りの細工には、「猿」と「猫」が活躍しています。

戸締りの際に、木栓を上下か横のどちらかに移動させて鍵をかける方法を「猿錠」と言います。

その猿を固定する部材を「猫」と言います。

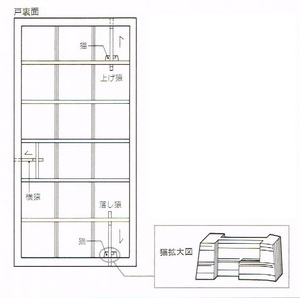

(和風デザイン図鑑より)

(和風デザイン図鑑より)

雨戸に取り付けられた「上げ猿」と「猫」

左側が「上げ猿(木の棒の部分)」を外したところ。右側が「上げ猿(木の棒の部分)」を掛けた(錠を掛けた)ところ。

下の方に取り付けられている長方形の部材が「猫」です。

なぜ、猿と猫か?については分かりません(;_:)

江戸時代までは、「くくる」や「くろろ」と呼ばれていたようです。

日本家屋に棲む生き物、明日はネズミを追いかけます☆

「なまこ」の生息地は↓からどうぞ☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月14日

建具職人の造った建具-職人の想いと几帳面の語源

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

建具職人の造った「腰付き障子戸」

両面に組子がある、裏表のないもので「両面組子」といいます。

この建具に使われているのは、高知産のヒノキ材柾目です。

建具職人が自ら高知に出向いて選んだもの。

障子は、樹脂障子で、アクリル板に和紙を貼付け、破れたり変色しないようにしています。

これを、「落とし込み」という、上から差し込んで框(かまち)に突いた小穴に沿って納める方法ではめ込んでいます。

落とし込みは、表面に余計な線を一切出さないので、とても美しい仕上がりになります。

一見すると普通の格子戸に見えますが、この建具には面取り、ほぞ加工、組手・継手などといった職人の手作業の技が沢山詰まっています。

特に、素木の建具の場合は、職人の仕事ぶりが顕著に表れます。

仕上げの鉋掛けは、こまめに鉋(かんな)の刃を研がないと良い切れ味が得られない為、仕上鉋には職人の建具づくりの姿勢がみられるんです。

また、建具に面を取るのは、部材の角の保護という機能的な理由からですが、その面取りはとても繊細な作業です。

例えば、糸面という面は、別名:鉋(かんな)面とも言われ、その名前の通り、ひと鉋(かんな)掛けした程度のごく細い幅の面を言います。

面の大きさや形状によって、建具の量感や質感がずいぶんと異なります。

ところで、この面の種類の中に「几帳面(きちょうめん)」という種類があります。

あれ?と思われた方、そうなんです!

「几帳面な性格だね~」の几帳面は、面取りの面の種類が語源になっています。

几帳面は、仕事が難しい面で、特に厳格さが必要とされる座敷などの建具に使われます。

古くは平安時代、几帳の柱に使われたことから、この呼び名になりました。

面白いことに、几帳面という面の種類は多く、一つではないんです。

確かに、職人さんの几帳面な仕事ぶりを見ると、言葉の語源になったのも頷けます。

お寺の住職も「この建具職人は、ホンマにええ仕事してくれたわ~」と建具を見ながらニコニコ仰っていました。

その技術もさることながら、職人の仕事にかける想いが伝わっていたんだと思います。

実は、この建具を造ってくださった職人さんは、高齢の為「この仕事が最後の仕事かもしれん」と仰っていました。

とても、寂しい限りです。

これからも、この職人さんのように思いを込めて丁寧に仕事をされる職人さんと一緒に

後継者の育成や技術を継承していける場を作っていきたいです。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月13日

蔵のなまこ壁―四半張り(たすき掛け)

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

なまこ壁とは、外壁の腰廻りなどに平瓦を張り付け、目地を漆喰でかまぼこ形に盛り上げて納める仕上げ方法のこと。

その形が、なまこに似ていることから名付けられました。

土壁の雨掛かりの部分の保護と耐久性を上げるためのものですが、同時に外壁のデザインとしても使われます。

土蔵によく見られる「なまこ壁」。

土蔵は、火災による延焼防止のために、軒の出が短くなっています。

そのために水に弱い漆喰壁に雨が当たってしまいます。

そこで耐水性に優れた瓦を張って保護したのが、なまこ壁のはじまりです。

瓦は、貫(ぬき)に釘で止める方法と、荒壁面に粘土を用いて張り付けるものとがあります。

目地の塗り工程は、漆喰で瓦の目地を塞ぐ下塗り、砂漆喰を盛り上げて塗る中塗り、漆喰で丸く仕上げる上塗りの3工程があります。

写真のなまこ壁は、「四半(しはん)張り」という目地の張り方。

なまこ漆喰を斜めに掛けることから「たすき掛け」とも呼ばれます。

斜めに張ることで、目地の水はけをよくしています。また、×の紋様から、泥棒除けのおまじないの意味もあると考えられています。

なまこ壁は、江戸時代に武家屋敷から始まったとされていますが、この斜めに張るのは、なまこ壁では比較的新しい形式です。

手間のかかるなまこ壁は、財力の証でもありました。

年代や地方によって、なまこ壁の目地パターンは異なり、種類も豊富です。

日本の建築物は、住む人・造る人・住む場所によって、趣向が凝らされ発展してきたことの表れですね。

建物の様々な場所に、そこに住む人や地域の歴史と、職人さんの仕事への想いが詰まっているんだなあと感じます☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月09日

郷屋敷の石灯籠―石灯籠の種類と発展、寺社との関係

こんにちは☆

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、牟礼町の郷屋敷の庭の石灯籠(いしどうろう)のご紹介。

石灯籠とは、石でつくられた灯火用具。現在でいうところの照明器具です。

もとは、社寺に献灯されたもので、その後、茶室の露地→書院の庭と広がり大きさや種類も増えました。

近代になって住宅の庭にも置かれるようになりました。

近代では、照明としての役割よりも、観賞用の装飾品として置かれることが多いです。

上の写真は、最も標準的な石灯籠の形です。

春日灯籠と言われるもので、火袋石という火を灯す部分が六角形であるのが特徴です。

春日大社の石灯籠が原型となっているため、その名が付きました。

こちら(上)は、火袋石の上に乗る笠石が大きく、竿石という柱の部分が四脚になっています。

雪見型(雪見灯籠)と言われるものです。

元来は、水辺に設置して水に映る様子を楽しむ目的で作られました。

小ぶりのモノが好まれた茶室路地に用いられるようになった石灯籠の好例です。

こちらも、春日灯籠です。

社寺に献灯する目的で作られたものの模造であることから、社寺献灯型という呼ばれ方もします。

各部の名称を入れたものが上の写真です(文字が見えづらいですが(´・ω・`) )

別ページで表示できます。

こちらは、請花と天辺に乗った宝珠の部分。

こちらの石灯籠は、細部の彫刻が興味深かったです。

火灯袋の部分は、唐獅子の彫刻。

その左側は、×型の格子になっています。

魔よけと結界の意味があります。

そして、火袋石の下、中台の部分には六角形の各辺に2体づつの彫刻。

1周すると十二支が刻まれていました。

こちらは、蓮弁と基礎の部分です。

この社寺献灯型の石灯籠には、古代中国の天円地方(てんえんちほう)の影響を強く受けています。

土台の部分は、方形(□)その上に円形(○)の連弁と竿石。

天は丸く、地は四角いという、古代の宇宙観を「天円地方」と言いますが、世界の根源を表す印として、身近なところで用いられています。

石灯籠を見かけたら、その形や彫刻にも注目してみると、面白いですね☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月08日

さぬき郷屋敷(牟礼町)の釘隠し

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

先日、牟礼町に打ち合わせに行った帰りに、郷屋敷(ごうやしき)に行ってきました☆

郷屋敷は、国指定登録有形文化財。

現在は、建物を利用してさぬきの郷土料理を楽しめる場所となっています。

看板に郷屋敷の由来が書いてありました。

『初代当主柳次郎は、今からおよそ260年前に牟礼の里へ移り住み、四代目当主、半三郎義勝は、苗字帯刀を許され

高松藩から「与力」の名を受け、牟礼大町村の行政司法警察の任に当たり、それ以降は近郷一円を治め高松藩に仕えてきました。

以来周辺の人々から「与力屋敷」として親しまれてきました。

「与力」とは鎌倉時代には刀を与にして加勢する人を意味し

江戸時代には上官を助ける職制として与力制度を設置、各地方を治めてきました。

又、半三郎義勝は温順にして人望厚く、文化人でもあり、牟礼を訪れる各地の著名な粋人、名人、奇人をもてなし

宴を催し、文化交流の場として栄えてきました。』 (原文のまま)

県内外からのお客さんが沢山訪れ、この日も社員旅行と思しき県外のお客さんが来られていました。

ちょっと贅沢ランチと建物を堪能♪

通された部屋は、庭に面した開放感のある室内。

日本庭園を眺めながら頂く料理は、格別ですね☆

室内の様子を見ていたら、お店の方が「写真撮って頂いても良いですよ。」と仰ってくださり、あぁ嬉しい~(*^^*)

最近、めっきり「釘隠し」収集にハマっている私。

部屋ごとに異なる釘隠しは、部屋の意味とおもてなしを重んじる屋敷では一般的です。

今回も、異なる3つの釘隠しを見られました(*^-^*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp