2018年09月27日

恐怖の間?!神聖な間?!4畳半の切腹の間

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

築50年ほどのお宅の部分修繕の工事が始まります。

入れ替える畳の寸法を測りに職人さんと伺いました。

畳の寸法は、京間・関東間・四国間などあるので、実際にお宅で寸法を測り、

部屋にピッタリ合うように採寸する作業はとても重要です。

間の寸法を測っています。

厚みを測っています。

測った寸法をメモしている職人さん

こちらの和室は4.5畳の部屋です。

寸法しながら、詳細の打合せをしている時、

畳職人「今、この部屋は左付きのキョウマなので、右付きに変更しますね」

キョウマ(゜-゜)。。。キョーマ(゜-゜)。。。

畳に関するキョウマは、3種類あります。

モジュール単位の京間

狭い部屋を表す狭間

そして、もう一つ、

あ!!凶の間の凶間か(´゚д゚`)!!

「はい!右付きでお願いします!」

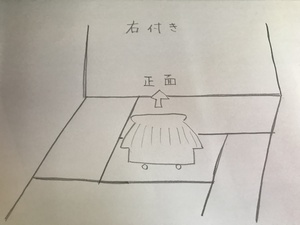

左付き・右付きというのは、畳の敷き方のことです。

部屋の中央に立って、正面を見たときに、左から畳を敷き並べているのが左付き。

右から畳を敷き並べているのが右付きです。

左付きは、縁起が悪いとされています。

なぜ、左付きは縁起が悪いとされているんでしょう?!

左付きの畳を線で描くと、

卍(まんじ)の形になります。

この畳配置は、切腹の間に使われていた配置。

その為、左付きの畳の敷き方は縁起が悪いとされ、凶の敷き方とされます。

凶の敷き方をした部屋を、凶の間といいます。

以前、ハレ(お祝いごと)の際の「祝儀敷き」とケ(忌みごと)の際の「不祝儀敷き」で畳を敷き替える慣習「畳敷様(たたみじきよう)」について書きましたが、

この凶の間は、それとは異なるものです。

(現在では、不祝儀敷きとひとまとめにされている説明も見受けられますが、

本来は生活場面に合わせて畳を敷き替える慣習である畳敷様と切腹の間は別物です)

卍(まんじ)は、寺院のマークとして使用され、吉祥のシンボルとされて来ました。

漢字であり、文様であり、シンボルマークでもあります。

その吉祥のシンボルが、なぜ凶の間に使われているのでしょう?

これは、「切腹」という行為が、武士にとって名誉な死に方とされていたことと関係します。

現在では考えられませんが、武士にとっての神聖な儀式だったんです。

その為、名誉の最後を称え卍の間にされていたと考えられます。

切腹の部屋は、神聖な儀式の間だったんです。

時代を経て「切腹」が負のイメージに変わったことで、凶の間、縁起が悪いとされるようになったんですね。

ただ、床(とこ)のある部屋や茶室では、部屋の用途が優先されるため、卍敷きだから凶の間とは限りません。

因みに、切腹の間とは全く異なる、卍敷きがあります。

江戸時代前期の8畳間で流行っていた敷き方。

桂離宮の中書院、二の間が有名です。

畳の中央に注目すると

卍(正確には逆卍)になっています。

武士にとっては、最後の名誉をかけた切腹の部屋。

とはいえ、現代ではなんだか恐ろしく感じてしまいますし、あまり気分の良いものではありません。

4畳半の畳部屋を作る時(特に真ん中に半畳を配置する際)は、右付の畳配置がおすすめです。

畳の関連記事は↓

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

築50年ほどのお宅の部分修繕の工事が始まります。

入れ替える畳の寸法を測りに職人さんと伺いました。

畳の寸法は、京間・関東間・四国間などあるので、実際にお宅で寸法を測り、

部屋にピッタリ合うように採寸する作業はとても重要です。

間の寸法を測っています。

厚みを測っています。

測った寸法をメモしている職人さん

こちらの和室は4.5畳の部屋です。

寸法しながら、詳細の打合せをしている時、

畳職人「今、この部屋は左付きのキョウマなので、右付きに変更しますね」

キョウマ(゜-゜)。。。キョーマ(゜-゜)。。。

畳に関するキョウマは、3種類あります。

モジュール単位の京間

狭い部屋を表す狭間

そして、もう一つ、

あ!!凶の間の凶間か(´゚д゚`)!!

「はい!右付きでお願いします!」

左付き・右付きというのは、畳の敷き方のことです。

部屋の中央に立って、正面を見たときに、左から畳を敷き並べているのが左付き。

右から畳を敷き並べているのが右付きです。

左付きは、縁起が悪いとされています。

なぜ、左付きは縁起が悪いとされているんでしょう?!

左付きの畳を線で描くと、

卍(まんじ)の形になります。

この畳配置は、切腹の間に使われていた配置。

その為、左付きの畳の敷き方は縁起が悪いとされ、凶の敷き方とされます。

凶の敷き方をした部屋を、凶の間といいます。

以前、ハレ(お祝いごと)の際の「祝儀敷き」とケ(忌みごと)の際の「不祝儀敷き」で畳を敷き替える慣習「畳敷様(たたみじきよう)」について書きましたが、

この凶の間は、それとは異なるものです。

(現在では、不祝儀敷きとひとまとめにされている説明も見受けられますが、

本来は生活場面に合わせて畳を敷き替える慣習である畳敷様と切腹の間は別物です)

卍(まんじ)は、寺院のマークとして使用され、吉祥のシンボルとされて来ました。

漢字であり、文様であり、シンボルマークでもあります。

その吉祥のシンボルが、なぜ凶の間に使われているのでしょう?

これは、「切腹」という行為が、武士にとって名誉な死に方とされていたことと関係します。

現在では考えられませんが、武士にとっての神聖な儀式だったんです。

その為、名誉の最後を称え卍の間にされていたと考えられます。

切腹の部屋は、神聖な儀式の間だったんです。

時代を経て「切腹」が負のイメージに変わったことで、凶の間、縁起が悪いとされるようになったんですね。

ただ、床(とこ)のある部屋や茶室では、部屋の用途が優先されるため、卍敷きだから凶の間とは限りません。

因みに、切腹の間とは全く異なる、卍敷きがあります。

江戸時代前期の8畳間で流行っていた敷き方。

桂離宮の中書院、二の間が有名です。

畳の中央に注目すると

卍(正確には逆卍)になっています。

武士にとっては、最後の名誉をかけた切腹の部屋。

とはいえ、現代ではなんだか恐ろしく感じてしまいますし、あまり気分の良いものではありません。

4畳半の畳部屋を作る時(特に真ん中に半畳を配置する際)は、右付の畳配置がおすすめです。

畳の関連記事は↓

2017/01/30

2017/01/31

2017/02/01

2017/02/03

2017/02/07

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年09月25日

驚きのリユース

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

彼岸花があちらこちらで咲いています。

事務所の花壇にも、いつの間にか白い彼岸花が咲いていました。

彼岸花って毎年決まった時期に、いつの間にか一斉に咲いて、不思議ですね。

前回の記事では、耐震改修を行うのに最適なタイミングを書きました☆

今回は、お寺の向拝で見つけたエコの知恵をご紹介(*´ω`*)

エコは、現代では外せない重要ポイントですよね。

古くから木材に慣れ親しんだ日本建築ではリユースは割と当たり前。

木材を再利用して、別の個所で使ったり、他の建物を作る際に流用したりといったことは多く見られます。

多く見られるリユースだけど、こんなところにも!と驚いたリユース事例がこちら↓

向拝部分の斗栱。

横に渡った2つの木材の間にある、枡のような形の四角い木材と十文字に組まれた木材の部分です。

枡のように見える四角い部分(斗)に、穴が空いています。

この穴は、もともと木を差し込んでいた木組みの部分の跡です。

床や小屋裏、柱などの場所で、木材同士を直角に組んでいた木材を、斗に再活用しています。

太くて長い木を枡の形に切り出して使っています。

形が変わっているので、リユースというよりはリサイクルに入るのかな?

そして、そのリユース(リサイクル)斗に載る手前に突き出している木材。肘木という部分です。

これも、別の場所で使われていた木材の再利用。

木材の端全体が彫刻になっています。

これは、門や向拝の柱の両サイドに見られる木鼻を流用したものです。

こちらは、木鼻の形をそのまま活用しているので、れっきとしたリユースですね☆

それにしても、肘木を木鼻で補うなんて、すごいアイデアです(゜o゜)

昔も今も、あっと驚く再活用法は、発想の転換が大事ですね。

またひとつ、古職人さんのお仕事に発見を頂きました(*'ω'*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

彼岸花があちらこちらで咲いています。

事務所の花壇にも、いつの間にか白い彼岸花が咲いていました。

彼岸花って毎年決まった時期に、いつの間にか一斉に咲いて、不思議ですね。

前回の記事では、耐震改修を行うのに最適なタイミングを書きました☆

今回は、お寺の向拝で見つけたエコの知恵をご紹介(*´ω`*)

エコは、現代では外せない重要ポイントですよね。

古くから木材に慣れ親しんだ日本建築ではリユースは割と当たり前。

木材を再利用して、別の個所で使ったり、他の建物を作る際に流用したりといったことは多く見られます。

多く見られるリユースだけど、こんなところにも!と驚いたリユース事例がこちら↓

向拝部分の斗栱。

横に渡った2つの木材の間にある、枡のような形の四角い木材と十文字に組まれた木材の部分です。

枡のように見える四角い部分(斗)に、穴が空いています。

この穴は、もともと木を差し込んでいた木組みの部分の跡です。

床や小屋裏、柱などの場所で、木材同士を直角に組んでいた木材を、斗に再活用しています。

太くて長い木を枡の形に切り出して使っています。

形が変わっているので、リユースというよりはリサイクルに入るのかな?

そして、そのリユース(リサイクル)斗に載る手前に突き出している木材。肘木という部分です。

これも、別の場所で使われていた木材の再利用。

木材の端全体が彫刻になっています。

これは、門や向拝の柱の両サイドに見られる木鼻を流用したものです。

こちらは、木鼻の形をそのまま活用しているので、れっきとしたリユースですね☆

それにしても、肘木を木鼻で補うなんて、すごいアイデアです(゜o゜)

昔も今も、あっと驚く再活用法は、発想の転換が大事ですね。

またひとつ、古職人さんのお仕事に発見を頂きました(*'ω'*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年09月10日

古い納屋の耐震診断~住居として再活用するために~

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、ご寄贈いただいた、江戸時代の道具「銀秤」について書きました☆

先日、古い納屋の耐震診断を行って来ました。

これまでは、農機具の保管場所や倉庫として使っていた納屋を改修して、

住居にしたり、お店を開いたり、宿にしたり、といった別の使い方をするお宅も増えてきましたね。

耐震診断に伺ったお宅も、納屋を改修して住居として再生します。

用途が変わり、人が住む事を考えると、地震が来ても大丈夫か?

との心配もあり、耐震診断をしてみようと思われたそうです。

耐震診断をした結果

耐震評価は、0.83

倒壊する可能性がある

との診断結果が出ました。

1.0~1.5未満が 一応倒壊しない

1.5以上で 倒壊しない

判定になります。

「古い建物の割には、思ったより良い数値だった」

とお施主様が仰っていました

これは、平屋で、床面積が小さかったことが大きく関わっています。

思ったより良かったとはいっても、倒壊する可能性がある建物。

今後、住居として使うための間取りの変更に加え、

耐震性を上げるために必要な改修を行っていきます。

古い住宅、古い民家、納屋など、建物の改修・リノベーション・リフォームを考えている方は、

そのタイミングで一緒に耐震診断と耐震改修を行うことをお勧めします。

耐震改修の際には、壁を一旦壊したり床をとったりして、必要な補強を行うことが多いので、

間取りの改修等と一緒に行った方が、金額を抑えられたり、耐震に関わる工事に関しては補助が得られたりする為です。

大阪地震に続き、北海道の地震。

「万が一」が万が一で無くなってきている昨今。

何かが起こる前に、建物の安全確認と確保をしておきましょう。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、ご寄贈いただいた、江戸時代の道具「銀秤」について書きました☆

先日、古い納屋の耐震診断を行って来ました。

これまでは、農機具の保管場所や倉庫として使っていた納屋を改修して、

住居にしたり、お店を開いたり、宿にしたり、といった別の使い方をするお宅も増えてきましたね。

耐震診断に伺ったお宅も、納屋を改修して住居として再生します。

用途が変わり、人が住む事を考えると、地震が来ても大丈夫か?

との心配もあり、耐震診断をしてみようと思われたそうです。

耐震診断をした結果

耐震評価は、0.83

倒壊する可能性がある

との診断結果が出ました。

1.0~1.5未満が 一応倒壊しない

1.5以上で 倒壊しない

判定になります。

「古い建物の割には、思ったより良い数値だった」

とお施主様が仰っていました

これは、平屋で、床面積が小さかったことが大きく関わっています。

思ったより良かったとはいっても、倒壊する可能性がある建物。

今後、住居として使うための間取りの変更に加え、

耐震性を上げるために必要な改修を行っていきます。

古い住宅、古い民家、納屋など、建物の改修・リノベーション・リフォームを考えている方は、

そのタイミングで一緒に耐震診断と耐震改修を行うことをお勧めします。

耐震改修の際には、壁を一旦壊したり床をとったりして、必要な補強を行うことが多いので、

間取りの改修等と一緒に行った方が、金額を抑えられたり、耐震に関わる工事に関しては補助が得られたりする為です。

大阪地震に続き、北海道の地震。

「万が一」が万が一で無くなってきている昨今。

何かが起こる前に、建物の安全確認と確保をしておきましょう。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年09月07日

古民家博物館にご寄贈いただいた瓢箪ケース☆中身の正体なんやろな?(*´ω`*)

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回の記事では、飛鳥~奈良時代の古い瓦の紋様について書きました☆

今日は、天王寺のことを書こうか、耐震診断の現場のことを書こうか、それとも~と悩んでいたのですが、

打合せで伺ったお宅で、またもや古民家博物館へ寄贈品を賜りまして(*´▽`*)♪

第一号は、

第二号は、

第三号寄贈品をご紹介したいと思います(^^)

「面白いものが出てきてね」と持ってきてくださったのはこちら

なんだか、ミニバイオリンでも入っているのかな?といった形のケース。

ひょうたんのようにも見えます。

中には何が入ってるんだろう⁇^(о´∀`о)

ワクワクしながら開けてみると、

これは!!

古い秤(はかり)ではないですかっ☆

棒の先に、お皿が吊り下げられています。

重さを計るための錘(おもり)も入っています。

お皿が1つのみの秤なので、天秤では無くて、棹秤(さおばかり)

棒のお皿と反対側に錘をぶら下げて、水平になるように錘を動かします。その位置のメモリを読んで重さを量ります。

棒の部分にメモリが付いています。(写真では分かりづらいですが)

棒は真鍮で、芯に象牙が使われているようです。

メモリが途中で切れているところがあり、ポッキリ折れているようです。実際は、もっと長い棹ですね。

お皿に何か書いてある☆

お皿には刻印がありました☆

刻印は

「御秤屋 神善四郎(じんぜんしろう)」

とあります☆

その下に丸に「極」の刻印

錘にも、善四郎の印があります。

江戸時代に幕府が秤について、厳しく定めた法律がありました。(承応2年/1653年 )

秤の規格を決めて、全国で同じものを使おうね!と決めたんです。

その法律の中で、秤座という秤の製造販売から点検・メンテナンスまでを東と西の2家に限定しました。

(秤座の誕生)

東は守随家(しゅずいけ)、西は京都の神家(じんけ)。

「神善四郎(じんぜんしろう)」は、その秤屋神家の初代のお名前で、以降、代々襲名されました。

幕府がわざわざ法律で定め、守随家と神家に市場独占させたこの秤、

銀秤(ぎんばかり)と言って、銀を量るための秤です

江戸時代、関西を中心に銀が通貨となり、中期まで秤量(しょうりょう)貨幣として流通していました。

秤量貨幣というのは、重さをはかって金額とする事です。

金額を定めるために重要な秤だったので、不正が起きないように、偽造や質の統一を図ったんですね。

点検やメンテナンスは「秤改め(はかりあらため)」と言って、

定期的に行われました。

時代劇で良く見る「御用だ!御用だ~!」の葵の紋入りの提灯を下げて、帯刀を許された両家の担当者が全国を回る大行事です。

点検に合格した秤は「改極印(あらためごくいん)」が押され、修理・取替の際は引取修理、修理不可の場合は没収!

いただいた秤にも、ケースに「改皿」の極印。

お皿と錘に「極」の印がありました。

幕府と東・西の両家が厳しく取り締まった銀秤。

実は、その秤の精度自体はあまり良くなく、法令により改良が出来なかったために、

結果的に技術の発展にも制限がかかってしまいました・・・

明治初頭に秤座は廃止され、外国との貿易が活発になってからは秤の精度も向上していきます。

江戸中期頃には多く出回っていたようで、お医者さんや薬屋さんが、薬の調合の際に使う秤としても活躍したようです。

極印による時代の特定と、お皿を詳しく調べたら、お家の歴史がもうちょっと解明できるかもしれません☆

お家の歴史を感じる素敵な古民具を寄贈いただいたこと、本当に有り難いです(*´ω`*)

大切にします(*^-^*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回の記事では、飛鳥~奈良時代の古い瓦の紋様について書きました☆

今日は、天王寺のことを書こうか、耐震診断の現場のことを書こうか、それとも~と悩んでいたのですが、

打合せで伺ったお宅で、またもや古民家博物館へ寄贈品を賜りまして(*´▽`*)♪

第一号は、

2018/03/06

第二号は、

2018/03/31

第三号寄贈品をご紹介したいと思います(^^)

「面白いものが出てきてね」と持ってきてくださったのはこちら

なんだか、ミニバイオリンでも入っているのかな?といった形のケース。

ひょうたんのようにも見えます。

中には何が入ってるんだろう⁇^(о´∀`о)

ワクワクしながら開けてみると、

これは!!

古い秤(はかり)ではないですかっ☆

棒の先に、お皿が吊り下げられています。

重さを計るための錘(おもり)も入っています。

お皿が1つのみの秤なので、天秤では無くて、棹秤(さおばかり)

棒のお皿と反対側に錘をぶら下げて、水平になるように錘を動かします。その位置のメモリを読んで重さを量ります。

棒の部分にメモリが付いています。(写真では分かりづらいですが)

棒は真鍮で、芯に象牙が使われているようです。

メモリが途中で切れているところがあり、ポッキリ折れているようです。実際は、もっと長い棹ですね。

お皿に何か書いてある☆

お皿には刻印がありました☆

刻印は

「御秤屋 神善四郎(じんぜんしろう)」

とあります☆

その下に丸に「極」の刻印

錘にも、善四郎の印があります。

江戸時代に幕府が秤について、厳しく定めた法律がありました。(承応2年/1653年 )

秤の規格を決めて、全国で同じものを使おうね!と決めたんです。

その法律の中で、秤座という秤の製造販売から点検・メンテナンスまでを東と西の2家に限定しました。

(秤座の誕生)

東は守随家(しゅずいけ)、西は京都の神家(じんけ)。

「神善四郎(じんぜんしろう)」は、その秤屋神家の初代のお名前で、以降、代々襲名されました。

幕府がわざわざ法律で定め、守随家と神家に市場独占させたこの秤、

銀秤(ぎんばかり)と言って、銀を量るための秤です

江戸時代、関西を中心に銀が通貨となり、中期まで秤量(しょうりょう)貨幣として流通していました。

秤量貨幣というのは、重さをはかって金額とする事です。

金額を定めるために重要な秤だったので、不正が起きないように、偽造や質の統一を図ったんですね。

点検やメンテナンスは「秤改め(はかりあらため)」と言って、

定期的に行われました。

時代劇で良く見る「御用だ!御用だ~!」の葵の紋入りの提灯を下げて、帯刀を許された両家の担当者が全国を回る大行事です。

点検に合格した秤は「改極印(あらためごくいん)」が押され、修理・取替の際は引取修理、修理不可の場合は没収!

いただいた秤にも、ケースに「改皿」の極印。

お皿と錘に「極」の印がありました。

幕府と東・西の両家が厳しく取り締まった銀秤。

実は、その秤の精度自体はあまり良くなく、法令により改良が出来なかったために、

結果的に技術の発展にも制限がかかってしまいました・・・

明治初頭に秤座は廃止され、外国との貿易が活発になってからは秤の精度も向上していきます。

江戸中期頃には多く出回っていたようで、お医者さんや薬屋さんが、薬の調合の際に使う秤としても活躍したようです。

極印による時代の特定と、お皿を詳しく調べたら、お家の歴史がもうちょっと解明できるかもしれません☆

お家の歴史を感じる素敵な古民具を寄贈いただいたこと、本当に有り難いです(*´ω`*)

大切にします(*^-^*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年09月06日

古代の瓦のオンパレード☆瓦の文様の歴史

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

大型台風また、地震により、被害にあわれた方に、お見舞い申し上げます。

立て続けに色んな災害が全国で起きていて、なんとも言えない不安感がありますね。

いざという時に、どう動くかを色んな場合を想定して考えておかないとと思います。

被害にあわれた方が、一日も早く心の平穏を取り戻せますように。

前回の記事では、お寺の扇の骨組みのような屋根の木をご紹介しました。

今日は、大阪1日観光×探訪の際に、私が見たかった瓦をご紹介(*´ω`*)

前置きですが、都と聞くと、「平城京」や「平安京」と思い浮かぶ方が多いと思いますが、飛鳥~奈良時代には他にも都となった場所がありました。

小学校の時に、語呂合わせで年号を覚えた645年の「大化の改新」

この大化の改新後、チョコチョコと都が変わっています。

その都がチョコチョコ変わったよ~の中でも、大阪の難波宮(なにわのみや)は2度都になっています☆

1度目を前期難波宮

2度目を後期難波宮

と区別して呼ばれます。

因みに、大阪なんばにあるかと思いきや、大阪城の直ぐ近く、歴史博物館から見える場所に位置しています。

(歴史博物館から見た難波宮跡地)

平城京の跡地探訪の記事中で、奈良時代の瓦造りの発達について書いていますが、

お寺以外に瓦屋根が取り入れられるようになったのは、藤原宮以降です。

そして、前期難波宮は藤原宮より古いので、屋根は瓦葺きではありません。

後期難波宮は、瓦葺きなのです☆

難波宮は、前期と後期の間で目まぐるしい建物の発展があり、そのことを遺構がはっきりと示しているんです\(^o^)/

前期と後期で見比べられる遺構なんて、そうそうあるものじゃないので、それだけでワクワクしますね(´▽`*)♪

あ、また瓦の話から逸れてしまいそうなので、ざっくり説明すると、

前期では、掘立柱(ズボッと地面に柱を立てる)&植物性屋根

後期では、礎石に柱を立てる&瓦屋根

では、本題の瓦です\(^o^)/

難波宮で使われた瓦の文様は、藤原宮で使われた紋様と同じ。

「複弁蓮華文(ふくべんれんげもん)と言います。

平城京跡地の記事でご紹介した瓦文様と同じですね☆

奈良時代を通して、複弁蓮華文は主流な文様です。

そしてもう一つの紋様、

丸の中に丸、その中に丸・・・

と丸を重ねた紋様。

「重圏文(じゅうけんもん)」と言います。

お寺以外の建物に使われるようになった時には、「複弁蓮華文(ふくべんれんげもん)」が既に文様としてありました。

それでは、その前は~?というと、

一番古い瓦は、「瓦の文様に秘められたおまじない」という記事の中で、最古の鬼瓦をご紹介していますが、

「素弁蓮華文(そべんれんげもん)」です。

朝鮮半島の百済(くだら)から瓦の専門家を呼び寄せて瓦造りの技術は日本に輸入されました。

素弁蓮華文は、百済の瓦ととてもよく似ています。

素弁蓮華文に子葉が重ねられ、より立体的に、より花っぽくなったものが

「単弁蓮華文(たんべんれんげもん)」です。

(大阪市泉南市役所HPより)

この日の夕方訪れた大阪市天王寺でも、単弁蓮華文を沢山見ることが出来ました。

因みに、四天王寺の創建時は素弁蓮華文が使われていて、百済との深いかかわりが瓦以外にもあります。

それはまた、別記事でご紹介しますね☆

寺院に限られていた瓦が、宮殿建築に用いられて以降、瓦は面白い発展の仕方をします☆

お寺と宮殿、それぞれの瓦を造る組織が分かれ、瓦を造る地域も広がっていきます。

その為、瓦の文様は多様なものへとなっていきます。

外国からもたらされた技術が、日本独自の発展を遂げ、日本の屋根材の代表格になっていったんですね☆

その発展の分岐点を感じることの出来た探訪は、とっても楽しかったです(´艸`*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

大型台風また、地震により、被害にあわれた方に、お見舞い申し上げます。

立て続けに色んな災害が全国で起きていて、なんとも言えない不安感がありますね。

いざという時に、どう動くかを色んな場合を想定して考えておかないとと思います。

被害にあわれた方が、一日も早く心の平穏を取り戻せますように。

前回の記事では、お寺の扇の骨組みのような屋根の木をご紹介しました。

今日は、大阪1日観光×探訪の際に、私が見たかった瓦をご紹介(*´ω`*)

前置きですが、都と聞くと、「平城京」や「平安京」と思い浮かぶ方が多いと思いますが、飛鳥~奈良時代には他にも都となった場所がありました。

小学校の時に、語呂合わせで年号を覚えた645年の「大化の改新」

この大化の改新後、チョコチョコと都が変わっています。

その都がチョコチョコ変わったよ~の中でも、大阪の難波宮(なにわのみや)は2度都になっています☆

1度目を前期難波宮

2度目を後期難波宮

と区別して呼ばれます。

因みに、大阪なんばにあるかと思いきや、大阪城の直ぐ近く、歴史博物館から見える場所に位置しています。

(歴史博物館から見た難波宮跡地)

平城京の跡地探訪の記事中で、奈良時代の瓦造りの発達について書いていますが、

お寺以外に瓦屋根が取り入れられるようになったのは、藤原宮以降です。

そして、前期難波宮は藤原宮より古いので、屋根は瓦葺きではありません。

後期難波宮は、瓦葺きなのです☆

難波宮は、前期と後期の間で目まぐるしい建物の発展があり、そのことを遺構がはっきりと示しているんです\(^o^)/

前期と後期で見比べられる遺構なんて、そうそうあるものじゃないので、それだけでワクワクしますね(´▽`*)♪

あ、また瓦の話から逸れてしまいそうなので、ざっくり説明すると、

前期では、掘立柱(ズボッと地面に柱を立てる)&植物性屋根

後期では、礎石に柱を立てる&瓦屋根

では、本題の瓦です\(^o^)/

難波宮で使われた瓦の文様は、藤原宮で使われた紋様と同じ。

「複弁蓮華文(ふくべんれんげもん)と言います。

平城京跡地の記事でご紹介した瓦文様と同じですね☆

奈良時代を通して、複弁蓮華文は主流な文様です。

そしてもう一つの紋様、

丸の中に丸、その中に丸・・・

と丸を重ねた紋様。

「重圏文(じゅうけんもん)」と言います。

お寺以外の建物に使われるようになった時には、「複弁蓮華文(ふくべんれんげもん)」が既に文様としてありました。

それでは、その前は~?というと、

一番古い瓦は、「瓦の文様に秘められたおまじない」という記事の中で、最古の鬼瓦をご紹介していますが、

「素弁蓮華文(そべんれんげもん)」です。

朝鮮半島の百済(くだら)から瓦の専門家を呼び寄せて瓦造りの技術は日本に輸入されました。

素弁蓮華文は、百済の瓦ととてもよく似ています。

素弁蓮華文に子葉が重ねられ、より立体的に、より花っぽくなったものが

「単弁蓮華文(たんべんれんげもん)」です。

(大阪市泉南市役所HPより)

この日の夕方訪れた大阪市天王寺でも、単弁蓮華文を沢山見ることが出来ました。

因みに、四天王寺の創建時は素弁蓮華文が使われていて、百済との深いかかわりが瓦以外にもあります。

それはまた、別記事でご紹介しますね☆

寺院に限られていた瓦が、宮殿建築に用いられて以降、瓦は面白い発展の仕方をします☆

お寺と宮殿、それぞれの瓦を造る組織が分かれ、瓦を造る地域も広がっていきます。

その為、瓦の文様は多様なものへとなっていきます。

外国からもたらされた技術が、日本独自の発展を遂げ、日本の屋根材の代表格になっていったんですね☆

その発展の分岐点を感じることの出来た探訪は、とっても楽しかったです(´艸`*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年09月05日

扇を持った禅さんの屋根☆―扇垂木

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回の記事では、東かがわ市正行寺さんの門の彫刻について書きました☆

今日は、東かがわ市正行寺さんの本堂屋根に注目☆

垂木という、棟からの軒に向かって斜めに掛け渡している木材が見えます。

垂木は、場所や配列の仕方によって分類されるので、○○垂木という名称が沢山あります。

垂木の載っている記事↓

中国や韓国の社寺にも垂木はありますが、木材資源が乏しかったため、丸太が使われ、円垂木と言います。

正行寺さんの本堂屋根では、垂木が放射線状に並んでいます。

「扇垂木(おうぎだるき)」です。

古代の寄棟屋根では、垂木に均等に荷重がかかる扇垂木はとても自然な構造体でした。

鎌倉時代、大仏様と禅宗様の導入とともに社寺建築にも用いられるようになります。

ただ、あまり実例がなく、一般的な平行垂木に比べると珍しい垂木の並びです。

構造的に安定しているにも関わらず、扇垂木がメジャーにならなかったのは、日本人が平行線から感じる安定性の美しさの方が好きだったという説があります。

扇垂木でも、大仏様と禅宗様では使われる範囲が異なっていて、

大仏様では、隅の方だけ放射状になった「隅扇(すみおうぎ)になっています。

禅宗様では、軒全体にわたって放射状に配列されます。

正行寺さんの本堂屋根は、禅宗様になっています。

正行寺さんの他の記事は↓

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回の記事では、東かがわ市正行寺さんの門の彫刻について書きました☆

今日は、東かがわ市正行寺さんの本堂屋根に注目☆

垂木という、棟からの軒に向かって斜めに掛け渡している木材が見えます。

垂木は、場所や配列の仕方によって分類されるので、○○垂木という名称が沢山あります。

垂木の載っている記事↓

2015/09/23

2016/02/15

2016/03/24

2016/04/04

2017/01/19

中国や韓国の社寺にも垂木はありますが、木材資源が乏しかったため、丸太が使われ、円垂木と言います。

正行寺さんの本堂屋根では、垂木が放射線状に並んでいます。

「扇垂木(おうぎだるき)」です。

古代の寄棟屋根では、垂木に均等に荷重がかかる扇垂木はとても自然な構造体でした。

鎌倉時代、大仏様と禅宗様の導入とともに社寺建築にも用いられるようになります。

ただ、あまり実例がなく、一般的な平行垂木に比べると珍しい垂木の並びです。

構造的に安定しているにも関わらず、扇垂木がメジャーにならなかったのは、日本人が平行線から感じる安定性の美しさの方が好きだったという説があります。

扇垂木でも、大仏様と禅宗様では使われる範囲が異なっていて、

大仏様では、隅の方だけ放射状になった「隅扇(すみおうぎ)になっています。

禅宗様では、軒全体にわたって放射状に配列されます。

正行寺さんの本堂屋根は、禅宗様になっています。

正行寺さんの他の記事は↓

2018/03/12

2018/08/10

2018/08/13

2018/08/31

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2018年09月04日

台風20号

こんにちは

ようやく雨風が落ち着きました。

皆さん、台風の影響は大丈夫でしたか?

近くの河川を見てみると、水位がかなり上昇していました。

大きな被害は今のところ出ていないとのことですが、

今後も河川の水位が上がる可能性はあるので、

充分お気をつけてください。

ようやく雨風が落ち着きました。

皆さん、台風の影響は大丈夫でしたか?

近くの河川を見てみると、水位がかなり上昇していました。

大きな被害は今のところ出ていないとのことですが、

今後も河川の水位が上がる可能性はあるので、

充分お気をつけてください。