2018年09月27日

恐怖の間?!神聖な間?!4畳半の切腹の間

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

築50年ほどのお宅の部分修繕の工事が始まります。

入れ替える畳の寸法を測りに職人さんと伺いました。

畳の寸法は、京間・関東間・四国間などあるので、実際にお宅で寸法を測り、

部屋にピッタリ合うように採寸する作業はとても重要です。

間の寸法を測っています。

厚みを測っています。

測った寸法をメモしている職人さん

こちらの和室は4.5畳の部屋です。

寸法しながら、詳細の打合せをしている時、

畳職人「今、この部屋は左付きのキョウマなので、右付きに変更しますね」

キョウマ(゜-゜)。。。キョーマ(゜-゜)。。。

畳に関するキョウマは、3種類あります。

モジュール単位の京間

狭い部屋を表す狭間

そして、もう一つ、

あ!!凶の間の凶間か(´゚д゚`)!!

「はい!右付きでお願いします!」

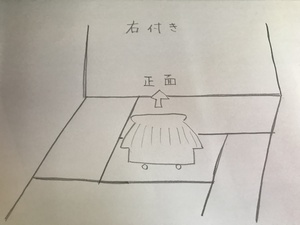

左付き・右付きというのは、畳の敷き方のことです。

部屋の中央に立って、正面を見たときに、左から畳を敷き並べているのが左付き。

右から畳を敷き並べているのが右付きです。

左付きは、縁起が悪いとされています。

なぜ、左付きは縁起が悪いとされているんでしょう?!

左付きの畳を線で描くと、

卍(まんじ)の形になります。

この畳配置は、切腹の間に使われていた配置。

その為、左付きの畳の敷き方は縁起が悪いとされ、凶の敷き方とされます。

凶の敷き方をした部屋を、凶の間といいます。

以前、ハレ(お祝いごと)の際の「祝儀敷き」とケ(忌みごと)の際の「不祝儀敷き」で畳を敷き替える慣習「畳敷様(たたみじきよう)」について書きましたが、

この凶の間は、それとは異なるものです。

(現在では、不祝儀敷きとひとまとめにされている説明も見受けられますが、

本来は生活場面に合わせて畳を敷き替える慣習である畳敷様と切腹の間は別物です)

卍(まんじ)は、寺院のマークとして使用され、吉祥のシンボルとされて来ました。

漢字であり、文様であり、シンボルマークでもあります。

その吉祥のシンボルが、なぜ凶の間に使われているのでしょう?

これは、「切腹」という行為が、武士にとって名誉な死に方とされていたことと関係します。

現在では考えられませんが、武士にとっての神聖な儀式だったんです。

その為、名誉の最後を称え卍の間にされていたと考えられます。

切腹の部屋は、神聖な儀式の間だったんです。

時代を経て「切腹」が負のイメージに変わったことで、凶の間、縁起が悪いとされるようになったんですね。

ただ、床(とこ)のある部屋や茶室では、部屋の用途が優先されるため、卍敷きだから凶の間とは限りません。

因みに、切腹の間とは全く異なる、卍敷きがあります。

江戸時代前期の8畳間で流行っていた敷き方。

桂離宮の中書院、二の間が有名です。

畳の中央に注目すると

卍(正確には逆卍)になっています。

武士にとっては、最後の名誉をかけた切腹の部屋。

とはいえ、現代ではなんだか恐ろしく感じてしまいますし、あまり気分の良いものではありません。

4畳半の畳部屋を作る時(特に真ん中に半畳を配置する際)は、右付の畳配置がおすすめです。

畳の関連記事は↓

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

築50年ほどのお宅の部分修繕の工事が始まります。

入れ替える畳の寸法を測りに職人さんと伺いました。

畳の寸法は、京間・関東間・四国間などあるので、実際にお宅で寸法を測り、

部屋にピッタリ合うように採寸する作業はとても重要です。

間の寸法を測っています。

厚みを測っています。

測った寸法をメモしている職人さん

こちらの和室は4.5畳の部屋です。

寸法しながら、詳細の打合せをしている時、

畳職人「今、この部屋は左付きのキョウマなので、右付きに変更しますね」

キョウマ(゜-゜)。。。キョーマ(゜-゜)。。。

畳に関するキョウマは、3種類あります。

モジュール単位の京間

狭い部屋を表す狭間

そして、もう一つ、

あ!!凶の間の凶間か(´゚д゚`)!!

「はい!右付きでお願いします!」

左付き・右付きというのは、畳の敷き方のことです。

部屋の中央に立って、正面を見たときに、左から畳を敷き並べているのが左付き。

右から畳を敷き並べているのが右付きです。

左付きは、縁起が悪いとされています。

なぜ、左付きは縁起が悪いとされているんでしょう?!

左付きの畳を線で描くと、

卍(まんじ)の形になります。

この畳配置は、切腹の間に使われていた配置。

その為、左付きの畳の敷き方は縁起が悪いとされ、凶の敷き方とされます。

凶の敷き方をした部屋を、凶の間といいます。

以前、ハレ(お祝いごと)の際の「祝儀敷き」とケ(忌みごと)の際の「不祝儀敷き」で畳を敷き替える慣習「畳敷様(たたみじきよう)」について書きましたが、

この凶の間は、それとは異なるものです。

(現在では、不祝儀敷きとひとまとめにされている説明も見受けられますが、

本来は生活場面に合わせて畳を敷き替える慣習である畳敷様と切腹の間は別物です)

卍(まんじ)は、寺院のマークとして使用され、吉祥のシンボルとされて来ました。

漢字であり、文様であり、シンボルマークでもあります。

その吉祥のシンボルが、なぜ凶の間に使われているのでしょう?

これは、「切腹」という行為が、武士にとって名誉な死に方とされていたことと関係します。

現在では考えられませんが、武士にとっての神聖な儀式だったんです。

その為、名誉の最後を称え卍の間にされていたと考えられます。

切腹の部屋は、神聖な儀式の間だったんです。

時代を経て「切腹」が負のイメージに変わったことで、凶の間、縁起が悪いとされるようになったんですね。

ただ、床(とこ)のある部屋や茶室では、部屋の用途が優先されるため、卍敷きだから凶の間とは限りません。

因みに、切腹の間とは全く異なる、卍敷きがあります。

江戸時代前期の8畳間で流行っていた敷き方。

桂離宮の中書院、二の間が有名です。

畳の中央に注目すると

卍(正確には逆卍)になっています。

武士にとっては、最後の名誉をかけた切腹の部屋。

とはいえ、現代ではなんだか恐ろしく感じてしまいますし、あまり気分の良いものではありません。

4畳半の畳部屋を作る時(特に真ん中に半畳を配置する際)は、右付の畳配置がおすすめです。

畳の関連記事は↓

2017/01/30

2017/01/31

2017/02/01

2017/02/03

2017/02/07

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp