2017年09月28日

内子で出会った進化形「半蔀(はじとみ)」

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、内子で出会ったなまこ壁をご紹介しました☆

今回は、和風建具の原型といわれる蔀戸(しとみど)をご紹介します。

蔀戸(しとみど)は、建物の外周を普段は閉ざしておくために建てこまれたもので、開ける時には内側や外側に跳ね上げて吊り金具に引っ掛けて固定します。

外部に跳ね上げるものは、一般的には稀な例です。

ただ、古来は、外部に跳ね上げる方が通常のように思われます。

以前、「紙障子で断熱性をアップする」という記事でも登場した出雲大社・拝殿の蔀戸↓

内子の護国の街並みでも蔀戸に沢山会いました。

写真のガラス戸の上部を良く見てみると、跳ね上がっている板があります。

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、内子で出会ったなまこ壁をご紹介しました☆

今回は、和風建具の原型といわれる蔀戸(しとみど)をご紹介します。

蔀戸(しとみど)は、建物の外周を普段は閉ざしておくために建てこまれたもので、開ける時には内側や外側に跳ね上げて吊り金具に引っ掛けて固定します。

外部に跳ね上げるものは、一般的には稀な例です。

ただ、古来は、外部に跳ね上げる方が通常のように思われます。

以前、「紙障子で断熱性をアップする」という記事でも登場した出雲大社・拝殿の蔀戸↓

内子の護国の街並みでも蔀戸に沢山会いました。

写真のガラス戸の上部を良く見てみると、跳ね上がっている板があります。

これが蔀戸です。

上の写真の建物は、蔀戸の部分が、片方は開けられていて、もう片方は閉じられたままです。

こちらは、閉じられたままの蔀戸。

護国の街並みで見かけた蔀戸は、みんな外跳ね上げの蔀戸でした。

分かりやすく、開いている部分を撮ったのがこちら↓

跳ね上げられた部分は、吊るし金具で固定してあるのが分かります。

上部のみ、開いている状態ですね。

蔀戸には、1枚ものの戸で出来た1枚蔀(いちまいしとみ)と、上の写真のように上下2枚に分かれた戸、更に数枚に分かれているものとがあります。

上下2枚に分かれているものは、上半分を跳ね上げ式にして、下半分をはめ込み式にした半蔀(はじとみ)というもの。

内子で出会った半蔀は、下半分を完全に固定したものではなく、状況に応じて開けられるようにしてあります。

半蔀の進化形です。

一番上の写真も、上下2枚の蔀戸を重ねて跳ね上げているんです。

その為に、下半分の戸に引手があります。

内側からこの進化形半蔀を見ると

上下閉じた状態の蔀戸。

格子組に板を張っているのが分かります。

古来の蔀戸は、細かい格子組に板を張っていたのもで、これが後に格子戸の原型になります。

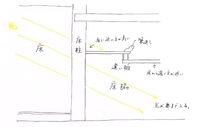

上の写真に加工をして、上半分の蔀戸を白く囲ってみました。

上半分の蔀戸が建物の内側にあるのが分かります。

蔀戸を建てこむ溝が2重に彫ってあり、下半分の戸が外側に建てこまれています。

下半分の戸を引き上げて、上の蔀戸に重ねた状態で持ち上げることで、上下2枚の戸が跳ね上げられるようになっています。

写真で右下に赤く囲っている部分は猿猫錠があります。

普段は、下方を錠で固定してあるんですね。

蔀戸の表情を色んな角度で見られて嬉しい探索でした(#^.^#)

内子探訪のその他の記事

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

上の写真の建物は、蔀戸の部分が、片方は開けられていて、もう片方は閉じられたままです。

こちらは、閉じられたままの蔀戸。

護国の街並みで見かけた蔀戸は、みんな外跳ね上げの蔀戸でした。

分かりやすく、開いている部分を撮ったのがこちら↓

跳ね上げられた部分は、吊るし金具で固定してあるのが分かります。

上部のみ、開いている状態ですね。

蔀戸には、1枚ものの戸で出来た1枚蔀(いちまいしとみ)と、上の写真のように上下2枚に分かれた戸、更に数枚に分かれているものとがあります。

上下2枚に分かれているものは、上半分を跳ね上げ式にして、下半分をはめ込み式にした半蔀(はじとみ)というもの。

内子で出会った半蔀は、下半分を完全に固定したものではなく、状況に応じて開けられるようにしてあります。

半蔀の進化形です。

一番上の写真も、上下2枚の蔀戸を重ねて跳ね上げているんです。

その為に、下半分の戸に引手があります。

内側からこの進化形半蔀を見ると

上下閉じた状態の蔀戸。

格子組に板を張っているのが分かります。

古来の蔀戸は、細かい格子組に板を張っていたのもで、これが後に格子戸の原型になります。

上の写真に加工をして、上半分の蔀戸を白く囲ってみました。

上半分の蔀戸が建物の内側にあるのが分かります。

蔀戸を建てこむ溝が2重に彫ってあり、下半分の戸が外側に建てこまれています。

下半分の戸を引き上げて、上の蔀戸に重ねた状態で持ち上げることで、上下2枚の戸が跳ね上げられるようになっています。

写真で右下に赤く囲っている部分は猿猫錠があります。

普段は、下方を錠で固定してあるんですね。

蔀戸の表情を色んな角度で見られて嬉しい探索でした(#^.^#)

内子探訪のその他の記事

2017/09/25

2017/09/27

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年05月23日

すだれは1年中使える?!遮熱・断熱・インテリアにも。簾の活用法☆

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は、簾の語源や歴史について書きました。

今回は、簾の活用法をご紹介します。

簾は1年中使える?! 簾をもっと活用しよう☆

簾と聞くと、暑くて日差しの強い日の軒先を想像しますよね。

日差しを遮りつつ、風を通してくれるので、これからの季節に重宝します。

窓の外側10センチ位の場所に掛けるのが効果的です。

簾は、夏場に使うもの、という印象が強いですが、

簾のなが~い歴史を追ってみると、簾の活用法が見えてきました☆

源氏物語の中で、簾(原文では、御簾)が雪と一緒に登場する場面があるんです☆

雪?冬??

そうなんです☆

なんと、1年を通して、簾を使っていたんですね(*'ω'*)

寒そう~と感じるかもしれませんが、これまた理に適ってるんです☆

簾は、実は、遮熱だけでなく、断熱の効果もあるんです!

なんて、優秀(*´▽`*)

なので、夏、日射の強い時間帯は下しておいて、涼しくなってきた頃には上げるようにするのが快適に過ごすコツ。

そして、冬には、暖房の効果を逃がさないように下しておくのがお勧めです。

そして、軒先だけでなく、室内の間仕切りとして使うことも出来ます。

今でも、寺社などで使われる、簾の周囲に布を縫ったものを御簾と言いますが、御簾は平安時代に寝殿内で使われていた間仕切りの一種です。

インテリアとしての要素も持っていて、御簾は室内装飾としても活用されていました。

源氏物語の中には、この御簾が沢山出てくるのですが、簾の持つ特色を最大限活用していたのがよく分かります☆

◎通風できる間仕切りとして活用する

ちょっと昔は、建具を季節に合わせて変える風習がありましたが、現在は夏障子が珍しいものになってしまいました。

和室には、1年中襖、というお家がほとんどだと思います。

そこで、襖の代わりに簾を使います。

長押に長押フックを取り付けるだけで、簡単に簾は掛けられます☆

現在の住宅と異なって、昔ながらの和風住宅には、やはり自然風を通すことはとっても大事。

湿度のこもりやすくなるこれからの時期は、特に大切です。

◎目隠し・インテリアとして活用する

学生時代に友達と1件家をシェアしていた時、

私は、編んでいる竹や葦の部分に、クリップで写真を挟んだり、フックを付けて、小物の見せる収納に活用したりしていました。

他にも、押入れの襖の代わりに簾を用いると、通風が行える上に、目隠しの効果もあります。

カラーボックスの目隠しにも、カーテンを使用するよりも、湿気がこもりにくいですよ☆

時代は違くても、現代流アレンジで、もっと簾のもつ特徴を活用できるかもしれませんね。

「時代が違うから」ではなくて、柔軟に考えることで、建物と生活の歴史から現代に活用できることは沢山あるかもしれません(*´▽`*)

最近は、洋風すだれというものも出ていて、比較的安価で購入できます。

室内・室外で幅広く活用してみてください☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日は、簾の語源や歴史について書きました。

今回は、簾の活用法をご紹介します。

簾は1年中使える?! 簾をもっと活用しよう☆

簾と聞くと、暑くて日差しの強い日の軒先を想像しますよね。

日差しを遮りつつ、風を通してくれるので、これからの季節に重宝します。

窓の外側10センチ位の場所に掛けるのが効果的です。

簾は、夏場に使うもの、という印象が強いですが、

簾のなが~い歴史を追ってみると、簾の活用法が見えてきました☆

源氏物語の中で、簾(原文では、御簾)が雪と一緒に登場する場面があるんです☆

雪?冬??

そうなんです☆

なんと、1年を通して、簾を使っていたんですね(*'ω'*)

寒そう~と感じるかもしれませんが、これまた理に適ってるんです☆

簾は、実は、遮熱だけでなく、断熱の効果もあるんです!

なんて、優秀(*´▽`*)

なので、夏、日射の強い時間帯は下しておいて、涼しくなってきた頃には上げるようにするのが快適に過ごすコツ。

そして、冬には、暖房の効果を逃がさないように下しておくのがお勧めです。

そして、軒先だけでなく、室内の間仕切りとして使うことも出来ます。

今でも、寺社などで使われる、簾の周囲に布を縫ったものを御簾と言いますが、御簾は平安時代に寝殿内で使われていた間仕切りの一種です。

インテリアとしての要素も持っていて、御簾は室内装飾としても活用されていました。

源氏物語の中には、この御簾が沢山出てくるのですが、簾の持つ特色を最大限活用していたのがよく分かります☆

◎通風できる間仕切りとして活用する

ちょっと昔は、建具を季節に合わせて変える風習がありましたが、現在は夏障子が珍しいものになってしまいました。

和室には、1年中襖、というお家がほとんどだと思います。

そこで、襖の代わりに簾を使います。

長押に長押フックを取り付けるだけで、簡単に簾は掛けられます☆

現在の住宅と異なって、昔ながらの和風住宅には、やはり自然風を通すことはとっても大事。

湿度のこもりやすくなるこれからの時期は、特に大切です。

◎目隠し・インテリアとして活用する

学生時代に友達と1件家をシェアしていた時、

私は、編んでいる竹や葦の部分に、クリップで写真を挟んだり、フックを付けて、小物の見せる収納に活用したりしていました。

他にも、押入れの襖の代わりに簾を用いると、通風が行える上に、目隠しの効果もあります。

カラーボックスの目隠しにも、カーテンを使用するよりも、湿気がこもりにくいですよ☆

時代は違くても、現代流アレンジで、もっと簾のもつ特徴を活用できるかもしれませんね。

「時代が違うから」ではなくて、柔軟に考えることで、建物と生活の歴史から現代に活用できることは沢山あるかもしれません(*´▽`*)

最近は、洋風すだれというものも出ていて、比較的安価で購入できます。

室内・室外で幅広く活用してみてください☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年03月30日

床の間に取り込まれてない平書院

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今回は、平書院をご紹介します。

書院の種類などを書いた際に、写真が取込平書院のみだったので、平書院(取込じゃない)を三木町のお寺の庫裡で撮らせていただきました(*´▽`*)

こちらが、左から、書院・床・床脇と並んだ座敷の写真。

こちらが、書院の部分。

平書院(ひらしょいん)です。

出窓にせずに、床の間と縁側の仕切りの役目と、光を取り入れるための採光の役割を持っています。

略書院(りゃくしょいん)とも呼ばれます。

床の間の手前が開口になっているものが、平書院。

床の間に開口の一部もしくは全部が取り込まれているものを「取込平書院」と言います。

書院の関連記事は、こちらでもご紹介しています。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今回は、平書院をご紹介します。

書院の種類などを書いた際に、写真が取込平書院のみだったので、平書院(取込じゃない)を三木町のお寺の庫裡で撮らせていただきました(*´▽`*)

こちらが、左から、書院・床・床脇と並んだ座敷の写真。

こちらが、書院の部分。

平書院(ひらしょいん)です。

出窓にせずに、床の間と縁側の仕切りの役目と、光を取り入れるための採光の役割を持っています。

略書院(りゃくしょいん)とも呼ばれます。

床の間の手前が開口になっているものが、平書院。

床の間に開口の一部もしくは全部が取り込まれているものを「取込平書院」と言います。

書院の関連記事は、こちらでもご紹介しています。

2016/01/08

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。初詣は家族で牟礼の八栗さんに行きました。参拝の後は、山田屋さんで初うどん(*'ω'*)銘酒「源氏正宗」の酒造家のお屋敷であった建物は、…

2016/01/12

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。山田屋さんの床の間のブログに、ご質問をいただきました☆ご興味を持っていただいて、とても嬉しいです(*'ω'*)「はじめまして建物のお…

2016/02/16

こんにちは☆さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の工事も頼める設計屋さん谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)お読みいただき、有難うございます。小泉八雲旧居で見た2つの床のご紹介☆床の間は、格式によって「真(しん)」「行(ぎょう)」「草(そう)」の3つに大別できます。書道…

2017/01/20

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。谷野設計では、毎月ご縁のあった方や、県東のお寺さんなどに、日々の出来事で感じたことなどのお便りを出しています。昨年の11月から、お便りに寺社建築探訪記の瓦版も同封し始めました。瓦版は、ブログ記事で人気のあるも…

2017/01/23

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。今日は風が強いですね。郵便局へ手紙を出しに行こうと出かけたら、あまりの風に危うく手紙が飛ばされるところでした( ;∀;)今日は、前回の書院と書院造の違いと書院の歴史に続き、「書院」について書きたいと思います。…

2017/02/21

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます今日も、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。善楽寺は、真宗興正派のお寺。大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。ご住職のお話によると、開基は、室町時代の終…

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年03月23日

マイベストプロ香川のインタビュー取材がありました。

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、香川の専門家を掲載しているサイト「マイベストプロ香川」のインタビュー取材がありました。

2年ほど前に取材を受け、掲載していただいているのですが、現状を改めて取材をしてくださいました(´▽`)

インタビュアーの山地さんが、とても話しやすい方で、愛犬チョボもベッタリくっついて離れないほど懐いていました。

あまりにも話が盛り上がりすぎて、すっかりインタビューの様子の写真を撮り忘れてしまいました( ;∀;)

社長の写真を撮影するということで、カメラを用意してくれると、なぜかチョボがカメラの前を陣取り、お座り・・・

なんとか、写真に映ろうと頑張っていたので、最後に山地さんが、携帯で撮ってくださり、満足な様子。

チョボの行動には、恥ずかしいやらおかしいやらでしたが、楽しい取材時間でした☆

山地さん、有難うございます(*‘ω‘ *)

インタビュー記事が掲載される際には、またお知らせしますね☆

最近私の引手コレクションに加わった引手

小判型の内部に箔押しの模様が綺麗な引手。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、香川の専門家を掲載しているサイト「マイベストプロ香川」のインタビュー取材がありました。

2年ほど前に取材を受け、掲載していただいているのですが、現状を改めて取材をしてくださいました(´▽`)

インタビュアーの山地さんが、とても話しやすい方で、愛犬チョボもベッタリくっついて離れないほど懐いていました。

あまりにも話が盛り上がりすぎて、すっかりインタビューの様子の写真を撮り忘れてしまいました( ;∀;)

社長の写真を撮影するということで、カメラを用意してくれると、なぜかチョボがカメラの前を陣取り、お座り・・・

なんとか、写真に映ろうと頑張っていたので、最後に山地さんが、携帯で撮ってくださり、満足な様子。

チョボの行動には、恥ずかしいやらおかしいやらでしたが、楽しい取材時間でした☆

山地さん、有難うございます(*‘ω‘ *)

インタビュー記事が掲載される際には、またお知らせしますね☆

最近私の引手コレクションに加わった引手

小判型の内部に箔押しの模様が綺麗な引手。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年03月19日

樹脂窓の効果ってどれ位?実験してみました☆

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

樹脂窓が良いと聞くけれど、どれほどの効果なのかな~と思い、比較実験してみました。

比べるのは、これまで一般的に使われているアルミ製のサッシと、樹脂製のサッシ。

それぞれのサッシの断面に、室外側に寒い冷気に見立ててドライアイスを置きます。

3分くらいすると、アルミ製の方はサッシの内側が冷たくなってきました。

樹脂製の方は、全く温度変化を感じません。

左側が、アルミ製。右側が樹脂製。

4分半でアルミの方は室内側も冷えてきました。

樹脂製は・・・何ともない!( ゚Д゚)

壁内にあたる部分も確かめてみましたが、壁内への冷気の流入も樹脂製はありませんでした。

5分後、ドライアイスを取り出して、経過を見ます。

樹脂製の方は相変わらずサッシ内部に温度変化が無いのに比べて、アルミの方はキンキンに冷えた状態。

6分半を経過した頃から、アルミサッシに付着していた霜が水滴に変わり始めました。

窓に起こる結露の状態です。

こんなに歴然とした違いが出るとは、正直思っていませんでした( ;∀;)

樹脂性も、さずがにドライアイスの温度だと、ちょっと冷たくなったりするだろうな~と思っていたので・・・

実際に試してみて、樹脂製のサッシの断熱効果を実感することが出来ました(´▽`)

なんで、これほどの違いがあるのに、日本ではアルミが一般的だったの?というと、

生活様式の変化や、工法の変化によって、木製建具からサッシに変わっていく際、サッシの開発を始めたのがファスナーを造る会社だったことが関係します。

ファスナーを造っていた会社が、加工技術と素材でサッシが創れるのではないか?ということで造ったのがアルミ製のサッシ。

それ以降、サッシといえば、アルミというのが日本の中では常識化していったんですね。

それまでの日本の住宅では、高温多湿の夏をいかに快適に過ごすかということに重点を置いていたため、通風できれば良し、だったんですが、冬には木製建具よりも気密性が高く、熱を伝えやすいサッシにより、逃げ場のなくなった湿気によって結露という問題が出てきました。

その為に、壁の内部の木材が腐ったり、カビが発生したり。

サッシに取り換えている古い家では、それよりも古い木製建具の家よりも、木材の腐朽が多かったりします。

古い家ならではの造りに及ぼす影響なども考慮しながら、断熱性の検討をしていくことが大切。

今後も気になったことは実験してみようと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

樹脂窓が良いと聞くけれど、どれほどの効果なのかな~と思い、比較実験してみました。

比べるのは、これまで一般的に使われているアルミ製のサッシと、樹脂製のサッシ。

それぞれのサッシの断面に、室外側に寒い冷気に見立ててドライアイスを置きます。

3分くらいすると、アルミ製の方はサッシの内側が冷たくなってきました。

樹脂製の方は、全く温度変化を感じません。

左側が、アルミ製。右側が樹脂製。

4分半でアルミの方は室内側も冷えてきました。

樹脂製は・・・何ともない!( ゚Д゚)

壁内にあたる部分も確かめてみましたが、壁内への冷気の流入も樹脂製はありませんでした。

5分後、ドライアイスを取り出して、経過を見ます。

樹脂製の方は相変わらずサッシ内部に温度変化が無いのに比べて、アルミの方はキンキンに冷えた状態。

6分半を経過した頃から、アルミサッシに付着していた霜が水滴に変わり始めました。

窓に起こる結露の状態です。

こんなに歴然とした違いが出るとは、正直思っていませんでした( ;∀;)

樹脂性も、さずがにドライアイスの温度だと、ちょっと冷たくなったりするだろうな~と思っていたので・・・

実際に試してみて、樹脂製のサッシの断熱効果を実感することが出来ました(´▽`)

なんで、これほどの違いがあるのに、日本ではアルミが一般的だったの?というと、

生活様式の変化や、工法の変化によって、木製建具からサッシに変わっていく際、サッシの開発を始めたのがファスナーを造る会社だったことが関係します。

ファスナーを造っていた会社が、加工技術と素材でサッシが創れるのではないか?ということで造ったのがアルミ製のサッシ。

それ以降、サッシといえば、アルミというのが日本の中では常識化していったんですね。

それまでの日本の住宅では、高温多湿の夏をいかに快適に過ごすかということに重点を置いていたため、通風できれば良し、だったんですが、冬には木製建具よりも気密性が高く、熱を伝えやすいサッシにより、逃げ場のなくなった湿気によって結露という問題が出てきました。

その為に、壁の内部の木材が腐ったり、カビが発生したり。

サッシに取り換えている古い家では、それよりも古い木製建具の家よりも、木材の腐朽が多かったりします。

古い家ならではの造りに及ぼす影響なども考慮しながら、断熱性の検討をしていくことが大切。

今後も気になったことは実験してみようと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年02月21日

日本のお座敷は美しいー善楽寺探訪4

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます

今日も、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。

善楽寺は、真宗興正派のお寺。

大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。

ご住職のお話によると、開基は、室町時代の終わり頃(享禄3年)。約500年弱前だそうです。

現在の本堂は、明和元年(1764年)に建立された建物で、今年でちょうど253年!!

前回は、江戸時代の寺社建築の特徴が見られる彫刻など、本殿内部をご紹介しました☆

今回は、庫裡(くり)をご案内いただいた際に、私がときめいたものをご紹介します(*‘ω‘ *)

こちらは、お寺で「書院」と呼ばれているお座敷。

左から、脇床(わきどこ)・床(とこ)・書院と並んでいます。

書院は、床の間に取り込まれた取込付け書院の形式です。

書院窓から取り込まれた光のつくる陰影がとても綺麗です(´▽`)

書院欄間は、桝格子に井桁の組子。(組子というのは、とってもざっくり言うと、戸に入った色んな模様の枠です)

書院窓は、縦繁(たてしげ)という組子の縦の材(竪子:たてこ)を狭い感覚で組んだもので、書院に多く用いられる組子の種類です。

こちらの縦繁の中でも、竪子の本数の多い「柳(やなぎ)」と呼ばれるものです。(短冊と呼んだりもします)

畳床の畳縁↓

七宝花角の紋様です。

お座敷の畳縁↓

亀甲に折り鶴☆

畳縁だけ見ると、とても大胆な柄ですが、室内全体で見るとさりげないアクセント。

お座敷とのバランスが絶妙で、とっても参考になりました☆

こちらは、綺麗なガラス戸☆

上部は、変わり組子。

上の写真は、変わり組子の角の一部を撮ったものです。

細かく切れ目を入れて、部材に丸みを持たせているのが良く分かります。

こういったガラス戸にも、障子や格子戸などの組子技術が受け継がれていて、日本のガラス戸の種類は、障子の組子種類が基になっているんです。

その為、昭和中期くらいまでのガラス戸には、日本独特のガラス戸のデザインが多いんですね☆

現在は、そのデザイン性が珍しく、日本人だけじゃなく、海外の方もレトロなガラス戸のコレクターが多いです☆

大量生産できる建具に押され、組子技術を持った職人も減少してきましたが、伝統技術を持った職人を絶やさない為の努力を、

建築に関わる者全体で考えて行かなくちゃいけないなぁ~と、ご住職に庫裡をご案内いただき、お話しながら思いました。

次回は、善楽寺さんの探訪で、どこから見ても大興奮☆ワクワクが止まらない門をご紹介します☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます

今日も、さぬき市大川町の『善楽寺(ぜんらくじ)』を引き続きご紹介します。

善楽寺は、真宗興正派のお寺。

大川町富田の地区(昔は富田郷と呼んだ)の真宗では一番古いお寺です。

ご住職のお話によると、開基は、室町時代の終わり頃(享禄3年)。約500年弱前だそうです。

現在の本堂は、明和元年(1764年)に建立された建物で、今年でちょうど253年!!

前回は、江戸時代の寺社建築の特徴が見られる彫刻など、本殿内部をご紹介しました☆

今回は、庫裡(くり)をご案内いただいた際に、私がときめいたものをご紹介します(*‘ω‘ *)

こちらは、お寺で「書院」と呼ばれているお座敷。

左から、脇床(わきどこ)・床(とこ)・書院と並んでいます。

書院は、床の間に取り込まれた取込付け書院の形式です。

書院窓から取り込まれた光のつくる陰影がとても綺麗です(´▽`)

書院欄間は、桝格子に井桁の組子。(組子というのは、とってもざっくり言うと、戸に入った色んな模様の枠です)

書院窓は、縦繁(たてしげ)という組子の縦の材(竪子:たてこ)を狭い感覚で組んだもので、書院に多く用いられる組子の種類です。

こちらの縦繁の中でも、竪子の本数の多い「柳(やなぎ)」と呼ばれるものです。(短冊と呼んだりもします)

畳床の畳縁↓

七宝花角の紋様です。

お座敷の畳縁↓

亀甲に折り鶴☆

畳縁だけ見ると、とても大胆な柄ですが、室内全体で見るとさりげないアクセント。

お座敷とのバランスが絶妙で、とっても参考になりました☆

こちらは、綺麗なガラス戸☆

上部は、変わり組子。

上の写真は、変わり組子の角の一部を撮ったものです。

細かく切れ目を入れて、部材に丸みを持たせているのが良く分かります。

こういったガラス戸にも、障子や格子戸などの組子技術が受け継がれていて、日本のガラス戸の種類は、障子の組子種類が基になっているんです。

その為、昭和中期くらいまでのガラス戸には、日本独特のガラス戸のデザインが多いんですね☆

現在は、そのデザイン性が珍しく、日本人だけじゃなく、海外の方もレトロなガラス戸のコレクターが多いです☆

大量生産できる建具に押され、組子技術を持った職人も減少してきましたが、伝統技術を持った職人を絶やさない為の努力を、

建築に関わる者全体で考えて行かなくちゃいけないなぁ~と、ご住職に庫裡をご案内いただき、お話しながら思いました。

次回は、善楽寺さんの探訪で、どこから見ても大興奮☆ワクワクが止まらない門をご紹介します☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年01月25日

現役の大戸くんの一日を取材@高山

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

良いお天気ですね☆

和柄の切手が発売されるというのを教えてくれた近所の郵便局に切手を買いに行きました(´▽`)

切手の形も、扇型や巾着型があってかわいいです♪

使うのが楽しみです(^^♪

今日は、昔の民家の土間の出入りに使われていた「大戸(おおど)」をご紹介します☆

大戸というのは、名前の通り、大きな板戸です。

(写真の白く囲った部分全体が大戸)

大きくて、開け閉めするのが大変なので、通常は大戸に作られた「潜り戸(くぐりど)」から出入りします。

実際に、現役中の大戸を高山の古い街並みでは沢山見ることが出来ました☆

開き方は、襖と同じように片方に引く「片引き」と、ドアのように開く「開き戸」が一般的です。

他に、内部にはね上げて開くものもあり、蔀戸(しとみど)のように吊るした金具で止めるものもあります。

酒屋さんの出入り口で、跳ね上がっている大戸くん発見(#^.^#)

吊り金具で固定されている部分の写真です。

お店の出入り口ということは、現役?!なんと!!

大戸は、一つの扉で色んな表情があるんです!

これは見なくては!!

ということで、大戸の全ての表情を撮りたくて、昼・夜・早朝と時間を変えて町並み散策しました。

夜は、真っ暗で色黒の大戸くんはうまく写らなかったので、早朝に夜の表情も見てきました。

上の写真が、夜~活動を始める前の大戸。

潜り戸部分の戸締りのための板戸も閉まっています。

こちら建物は、大戸の潜り戸と別に、左側に別に潜り戸を設けてました。

寝起きの大戸↑

活動準備を始めた大戸↑

潜り戸には、板戸を開くと腰高障子(腰付き障子の腰の部分が高いものです)が組み込まれています。

写真のように、商家では障子に屋号や家印が書かれていたりします。

現在の「開店準備中」の表示と同じ役目をしているんです。

準備体操中の大戸↑

障子が開けられ、家の人が出たり入ったり。

そして、本格活動をした大戸くんは、全体が開くとパッと見では姿を消します。

一般の家では、大戸が全部開かれるのは、大きなものを出し入れするときくらいですが、お店の客用出入り口として使っている高山のお店では、毎日開けられているようでした。

今でも、大戸くんが大活躍しているのを見て、嬉しくなった散策でした(´▽`)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

良いお天気ですね☆

和柄の切手が発売されるというのを教えてくれた近所の郵便局に切手を買いに行きました(´▽`)

切手の形も、扇型や巾着型があってかわいいです♪

使うのが楽しみです(^^♪

今日は、昔の民家の土間の出入りに使われていた「大戸(おおど)」をご紹介します☆

大戸というのは、名前の通り、大きな板戸です。

(写真の白く囲った部分全体が大戸)

大きくて、開け閉めするのが大変なので、通常は大戸に作られた「潜り戸(くぐりど)」から出入りします。

実際に、現役中の大戸を高山の古い街並みでは沢山見ることが出来ました☆

開き方は、襖と同じように片方に引く「片引き」と、ドアのように開く「開き戸」が一般的です。

他に、内部にはね上げて開くものもあり、蔀戸(しとみど)のように吊るした金具で止めるものもあります。

酒屋さんの出入り口で、跳ね上がっている大戸くん発見(#^.^#)

吊り金具で固定されている部分の写真です。

お店の出入り口ということは、現役?!なんと!!

大戸は、一つの扉で色んな表情があるんです!

これは見なくては!!

ということで、大戸の全ての表情を撮りたくて、昼・夜・早朝と時間を変えて町並み散策しました。

夜は、真っ暗で色黒の大戸くんはうまく写らなかったので、早朝に夜の表情も見てきました。

上の写真が、夜~活動を始める前の大戸。

潜り戸部分の戸締りのための板戸も閉まっています。

こちら建物は、大戸の潜り戸と別に、左側に別に潜り戸を設けてました。

寝起きの大戸↑

活動準備を始めた大戸↑

潜り戸には、板戸を開くと腰高障子(腰付き障子の腰の部分が高いものです)が組み込まれています。

写真のように、商家では障子に屋号や家印が書かれていたりします。

現在の「開店準備中」の表示と同じ役目をしているんです。

準備体操中の大戸↑

障子が開けられ、家の人が出たり入ったり。

そして、本格活動をした大戸くんは、全体が開くとパッと見では姿を消します。

一般の家では、大戸が全部開かれるのは、大きなものを出し入れするときくらいですが、お店の客用出入り口として使っている高山のお店では、毎日開けられているようでした。

今でも、大戸くんが大活躍しているのを見て、嬉しくなった散策でした(´▽`)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2017年01月04日

年明け直ぐに出会ったのは、酉じゃなくて猿でした☆

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

新年明けましておめでとうございます。

探訪ブログを始めて2年目。

日本の知恵と技術の詰まった建物の魅力や古い建物の耐震、古民家のインスペクションなど、様々な情報を探訪を通して今年もお伝えしていきたいです。

今年は、どんな場所に探訪に行こうかワクワクしています(*'ω'*)

今年も宜しくお願いいたします<(_ _)>

さて、今年の年越しは、昨年庫裡の改修をさせて頂いた寒川町のお寺にお邪魔しました☆

除夜の鐘を近隣の方が沢山いらっしゃって、順番につきました。

竹で作ったキャンドルホルダーにキャンドルを灯して、幻想的な雰囲気

年明けを皆で祝った後に、庫裡にお呼ばれしてきました☆

本堂から庫裡への通路の途中で、昔は庫裡の正式な玄関に使用されていた場所を通ります。

そこで、見つけました\(^o^)/

とっても状態の良い猿ちゃん♪ こちらは上げ猿です。

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

新年明けましておめでとうございます。

探訪ブログを始めて2年目。

日本の知恵と技術の詰まった建物の魅力や古い建物の耐震、古民家のインスペクションなど、様々な情報を探訪を通して今年もお伝えしていきたいです。

今年は、どんな場所に探訪に行こうかワクワクしています(*'ω'*)

今年も宜しくお願いいたします<(_ _)>

さて、今年の年越しは、昨年庫裡の改修をさせて頂いた寒川町のお寺にお邪魔しました☆

除夜の鐘を近隣の方が沢山いらっしゃって、順番につきました。

竹で作ったキャンドルホルダーにキャンドルを灯して、幻想的な雰囲気

年明けを皆で祝った後に、庫裡にお呼ばれしてきました☆

本堂から庫裡への通路の途中で、昔は庫裡の正式な玄関に使用されていた場所を通ります。

そこで、見つけました\(^o^)/

とっても状態の良い猿ちゃん♪ こちらは上げ猿です。

なんのこっちゃい?!の方は、以前、この猿について書いた記事をご覧ください☆

今も現役で働いている姿に興奮していたら、居合わせたおじいさん達に聞かれ、さながら講習会を開催。

「面白いなぁ~」「知らんかったわあ~」と喜んでいただけて、新年を迎えて早々、今年も素敵な探訪が出来そうな予感で幸せいっぱいになりました♪

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

今も現役で働いている姿に興奮していたら、居合わせたおじいさん達に聞かれ、さながら講習会を開催。

「面白いなぁ~」「知らんかったわあ~」と喜んでいただけて、新年を迎えて早々、今年も素敵な探訪が出来そうな予感で幸せいっぱいになりました♪

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年11月22日

普茶料理「阪口楼」で見た引手

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

先日訪れた、普茶料理お店「阪口楼」。

阪口楼は、雲水寺という大阪唯一の禅宗寺院にあります。

普茶料理というのは、精進料理の一種だそうです。

普茶とは、「普(あまね)く衆人に茶を供する」という意味だそうです。

普茶料理もと~ってもおいしかったのですが、建物が気になる☆

今回もお店の方にお願いして写真を撮らせていただけました(*'ω'*)

引手はやっぱり外せない☆

上の写真は、小判型の菊透かし。

襖の紋様が、透かして見えて綺麗です。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

先日訪れた、普茶料理お店「阪口楼」。

阪口楼は、雲水寺という大阪唯一の禅宗寺院にあります。

普茶料理というのは、精進料理の一種だそうです。

普茶とは、「普(あまね)く衆人に茶を供する」という意味だそうです。

普茶料理もと~ってもおいしかったのですが、建物が気になる☆

今回もお店の方にお願いして写真を撮らせていただけました(*'ω'*)

引手はやっぱり外せない☆

上の写真は、小判型の菊透かし。

襖の紋様が、透かして見えて綺麗です。

透かしの部分が大きいので、可愛らしい印象ですね。

こちらは、和紙が銀の小花紋様なので、引手はシンプルな丸形。磨き仕上げで仕上げています。

こちらも、シンプルな角形。

こちらは、木瓜形の花弁アレンジ。

こちらは、梅型の引手。 織物の襖に用いられることの多い引手です。

この引手だけ、他の純和風な引手と異なり、異彩を放っていました。

上の写真は、引戸になる木の板に和紙を貼ってあるのですが、引手部分の和紙も継ぎ目がなくて、

とても綺麗な職人技を見ることが出来ました☆

引手は、角形の片塵落とし。

片塵落としというのは、「ちりとり」みたい断面形状のものです。

引手を撮りながら感じたのは、襖紙との組み合わせの絶妙さ。

引手コレクションと言っても、やっぱり引手単体だけではその美しさは完成されないのだなあ~と感じました。

和風建築は奥が深い!

他の引手コレクションの記事も合わせてどうぞ☆

2016/03/30

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です。お読みいただき、有難うございます(*^-^*)古民家やお寺の探訪をしていると、これまで注目していなかったのに気になりだしたのが「引手」です。引手とは、障子や襖などの引戸に着く、手掛けのことで、建具が手垢で汚れるのを防ぐために取り付けられますが、目につき…

2016/10/17

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)お読みいただき、有難うございます。昨日、小豆島のお宅にご相談を頂き、伺って来ました。昭和初期に建てられた石場建の建物。現在は空き家になっているのですが、改修してお子様に残したいとのことでした。川の氾濫で床下浸水にあったり、一部家事にあった…

2016/11/10

こんにちは☆さぬき市谷野設計の谷野です(^^)いつもお読みいただき、有難うございます。昨日から一段と冷え込みましたね。急に冬が来たような感じです。今日は温泉でも行ってゆっくり温まりたいな~と考えていたら、お隣さんが「ゆず」をくださいました(*'ω'*)嬉しい♪ ゆず風呂入りたい!いつもは、ゆず…

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年11月10日

今月の引手特集

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

いつもお読みいただき、有難うございます。

昨日から一段と冷え込みましたね。

急に冬が来たような感じです。

今日は温泉でも行ってゆっくり温まりたいな~と考えていたら、お隣さんが「ゆず」をくださいました(*'ω'*)

嬉しい♪ ゆず風呂入りたい!

いつもは、ゆず料理に思考が行くのに、今日はお風呂から思考が離れない(;´∀`)

いつも気にかけてくださって、季節ごとに旬のものをご近所さんに頂いたりしています。

有り難い☆ご近所さんに感謝(^^)

さてさて、大好きなコレクションの一つ(と言っても写真データですが)、引手のご紹介☆

今日は、探訪写真を見返していて、まだブログにご紹介していない引手をご紹介します。

一般的に使われる引手の形は、丸形、角形、小判形、菱形、木瓜形ですが、基本形に装飾が施されて沢山の種類があります。

こんな引手見つけたよ!などあれば、是非おしえてください(^^)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

いつもお読みいただき、有難うございます。

昨日から一段と冷え込みましたね。

急に冬が来たような感じです。

今日は温泉でも行ってゆっくり温まりたいな~と考えていたら、お隣さんが「ゆず」をくださいました(*'ω'*)

嬉しい♪ ゆず風呂入りたい!

いつもは、ゆず料理に思考が行くのに、今日はお風呂から思考が離れない(;´∀`)

いつも気にかけてくださって、季節ごとに旬のものをご近所さんに頂いたりしています。

有り難い☆ご近所さんに感謝(^^)

さてさて、大好きなコレクションの一つ(と言っても写真データですが)、引手のご紹介☆

今日は、探訪写真を見返していて、まだブログにご紹介していない引手をご紹介します。

こちらの引手は、中央にぽちっと突起があります。引手には珍しいですね!

小判型と言われる形です。

これは、廁(かわや)の鍵の役目も兼用した開き戸の引手。

八角形にくり抜いた部分から、ぽちっと凸部が見えます。

これを左右に動かすことで錠を掛けています。

上は、錠を掛けた状態。

丁度、突起の部分が中心になっていて、デザイン性もありますね☆

こちらも小判型の引手です。

中央部分に、横長の浅い溝があります。その部分に、装飾があったようですが今は削れて見えません。残念((+_+))

装飾が美しい引手。

円形の内側に、もみじが浮かび上がってます♪

こちらは、コクタンの磨きで仕上げているようです。

形はシンプルでも、素朴な暖かみがありますね。

こちらは、周辺の塗装が剥げてしまっていますが、内側の梨地底の仕上げが綺麗です。

一般的に使われる引手の形は、丸形、角形、小判形、菱形、木瓜形ですが、基本形に装飾が施されて沢山の種類があります。

その数は、千種類を超えるんです。

建物のちょっとした部分ではありますが、そこにデザイン性を求めた先人と職人さんがいると思うと、敬意を払わずにいられんません☆

因みに、引手の装飾性は、釘隠しと関係が☆

因みに、引手の装飾性は、釘隠しと関係が☆

それはこちらの記事で触れています

こんな引手見つけたよ!などあれば、是非おしえてください(^^)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

香川県さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp