2016年07月29日

茶室の水屋と瓢箪(ひょうたん)のデザイン―渡邊邸孤月庵

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

本日は、渡邊邸「孤月庵」の水屋(みずや)をご紹介します。

水屋(みずや)とは、茶事の準備や後終いをする場所です。

取っ手は瓢箪(ひさご=ひょうたん)。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年07月06日

障子にも夏用がある―夏障子

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

日中の暑さがこたえます( ;∀;)

ここ数日で、すっかり腕が黒くなりました。

お気に入りの着物屋さんのHPを覗くと、夏着物特集、浴衣特集のページが☆

今月末に明治・大正期の建築を探訪する予定なので、その時に着て行こうと夏着物を購入しました。

探訪が益々楽しみです♪

季節ごとの着物があって衣替えするのと同じように、日本建築にも季節に合わせて入替える部分があります。

それが、建具。

「障子」というと、和紙を張った「紙貼り障子」を連想することが多いと思いますが、夏用の障子「夏障子」というものがあります。

夏障子とは、すだれに編んだヨシ、ハギ、イヨ竹を格子の中に入れたものや、組子だけで出来た、風通しの良さを重視した建具です。

「簾戸(すど)」や「葦簀(よしず)」「よし」とも呼ばれます。

隙間からの風通しが良いので涼しく過ごせます。

夏障子越しに透けて見る庭も、風情があって素敵です☆

私は学生時代、昭和初期の中古住宅を友達とシェアして借りていました。

私の部屋は、縁側のある和室。建具は、ガラスの腰付格子。

冬場は、ガラスにペタペタと和紙を両面テープで貼って、夏場は簾を掛けて窓は開けっぱなし。

部屋には、クーラー・エアコンは無かったのですが、建具のちょこっと工夫だけで冬の寒さも、夏の暑さも凌いでいました。

私の建具DIYは、DIYともいえない位のちょこっと工夫ですが、それでも夏・冬の日本の建具効果を知るには充分すぎる体験でした。

因みに、夏障子はエアコンのように買い替えが必要なく(100年はもつと言われています)、電気代もかからない。

デメリットとしては、建具の収納場所が必要で、入れ替えという作業が必要になることでしょうか。

現在は、冷房が住宅に取り入れられてから、夏障子は見かけなくなってきました。

でも、ロハスな生活が見直されるようになり、最近では夏障子に注目する人も増えてきています。

機能性だけでなく、四季を楽しむ日本の心が表れているからかもしれません。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月24日

古建築は樋が無くて雨落ちがある。-歌舞伎との繋がり?!

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

先日からお腹がずっとキュルキュルです(+_+)

ご飯を食べたら悪化するので、おかゆ生活をしています。

お腹が冷えたのかしらん・・・(;_:)

この時期は、天候も変わりやすく、体調も崩しやすいので、皆さんもご注意くださいね。

今日は、外の雨にちなんで?雨落ち(あまおち)について、ご紹介☆

雨落ちとは、雨垂れの落ちる場所を指して、別名:雨打ち(あまうち)ともいいます。

(さぬき郷屋敷:蔵の雨落ち)

古民家には、樋(とい)がなく、屋根に降った雨はそのまま地面に落ちるようになっています。

(木製の樋や石の樋があるものもあります)

(出雲大社拝殿の雨落ち:玉砂利のある部分。 現在は樋が設けられています)

そのまま雨水が地面に落ちると、土が掘られたり、はねた雨で壁を汚すので、玉砂利で雨水を受けるようにしてあります。

現代でいう、グレーチング(側溝などにある蓋)のような役目ですね。

道路に面している建物では、軒先が溝の上にくるように設けられます。

(井筒屋敷外塀の雨落ち:雨がはねる部分も石で施工してあります)

床下に雨水が入らないように、床下は通常、周辺地盤よりも土を盛って高くします。

(さぬき郷屋敷:母屋玄関前の雨落ち。 元々の雨落ちから幅を狭くしてありました。)

(井筒屋敷:門周辺の雨落ち。 雨樋の設置で不要になった場所は、埋められています)

(松江武家屋敷の雨落ち。 現在の軒先と雨落ちの位置が異なります。 当初は、屋根の軒先がとても深かったことが分かります)

現在は、改修などで雨樋が設置されている場合がほとんどなので、雨落ちがそのまま残っていることは少なくなりました。

でも、古い街並みを歩いていると、雨落ちの形跡は見ることが出来ます。

雨落ち見て、楽しいの?と思われるかもしれませんが(/ω\)私は、テンションが上がります(*'ω'*)

武家屋敷の例のように、建てた当初の建物の面影を窺い知ることが出来たり、果ては街並みを思い描くことも出来るからです。

ちなみに、歌舞伎では舞台のすぐそば、かぶりつきの席のことを雨落ちといいますが、これも建築用語から来たものです。

舞台で本水を使った際に、水しぶきがかかることと家の「雨落ち」を重ねて名付けられたそう。(諸説あります)

雨樋があることで、昔のように屋根から滝のような雨が落ちてこないのは有り難いなあ~と思いつつ、それはそれで、面白いかもと想像したり。

樋の掃除やメンテナンスを考えると、地面にある雨落ちの方がラクそうだなと考えてみたり。

今日は、そんな一日です(^^)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月16日

日本家屋に棲む生き物―専用通路?「鼠潜り(ねずみくぐり)」

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

日本の住宅に棲んでいる色々な生き物のご紹介(*^-^*)

例えば、屋根の上の「鍾馗(しょうき)さん」や、鬼瓦の鬼、その他にも縁起を担いで七福神(生き物とはちょっと言いづらいですが)

塀や庭に、鶴・亀やカエルの置物

室内の装飾にも、「縁起や魔よけ」のために頑張っている生き物たちの例は沢山。

その他の、あまり知られていない生き物をご紹介します。

前回は、戸締り役の「猿」と「猫」をご紹介しました。

今回は、「ネズミ」

ネズミといえば、古い住宅では、天井裏を走る音が聞こえたり、壁に穴を開けられたり。

酷いところでは、電気の線をかじられて、火事になってしまう家もあります。

日本昔話などにも、民家とネズミはセットのように登場しますね☆

ネズミの被害にあわない為に、住宅には工夫がされてきました。

例えば、「ネズミ返し」や「ねずみ木戸」。

*ネズミ返しとは、ネズミが侵入するのを防ぐ装置のこと。

*ねずみ木戸とは、ネズミが台所などに入らないように、細かい桟の入った格子戸のこと。

でも、ネズミの侵入防ぐという観点とは異なるもので、あまり知られていないのが、「鼠潜り(ねずみくぐり)」です。

鼠潜り(ねずみくぐり)」とは、ネズミの通り道を確保して、壁や建具をかじって穴をあけるのを防ぐための、小さな開口部です。

写真の筬欄間(おさらんま)の四隅にある開口部が「鼠潜り」です。

一つ屋根の下で、ネズミと共生するということを前提にされた工夫です。

なんとも、昔の人の心の広さを感じます。

ネズミがそこを行き来している様子を想像したら、なんだか可愛く思えてきますね☆

今でも小さい建具のことは、「鼠潜り」と呼ばれることがあります。(建具のついていない開口だけの場合もあります)

とはいえ、ネズミは住宅にとってはあまり歓迎できる存在ではありません。

壁や建具、家具をかじられる以外にも、先述したように、最悪の場合火事の原因になったり、細菌やウイルスといった害もあります。

ネズミに侵入されないように、建物の破損個所などを放っておかないことは大切です。

家庭で簡単に出来る方法として、ハッかやミントなどのハーブ、クスノキの香りのアロマやスプレーがあります。

ネズミが嫌いな匂いで、侵入させないようにしましょう☆

因みに、ハムスターを飼うのも良いそうです。

ネズミは縄張り意識が高いため、ハムスターの匂いを感じ取り、この家は既に違うネズミの縄張りだと判断するからだそう。

「なまこ」の生息地は↓からどうぞ☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月15日

日本家屋に棲む生き物-戸締り上手な猿と猫

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

日本の住宅には、色々な生き物が棲んでいます(*^-^*)

突然、何?? と思われますよね。

例えば、屋根の上の「鍾馗(しょうき)さん」や、鬼瓦の鬼、その他にも縁起を担いで七福神(生き物とはちょっと言いづらいですが)

塀や庭に、鶴・亀やカエルの置物

室内の装飾にも、生き物がモチーフにされている例は沢山あります。

「縁起や魔よけ」のために頑張っている生き物たち。

その他の、あまり知られていない生き物をご紹介します。

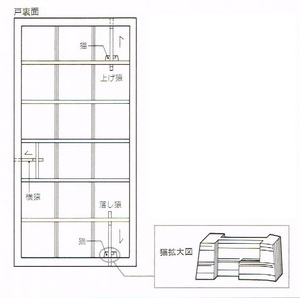

戸締り役の猿と猫

昔からよく使われていた戸締りの細工には、「猿」と「猫」が活躍しています。

戸締りの際に、木栓を上下か横のどちらかに移動させて鍵をかける方法を「猿錠」と言います。

その猿を固定する部材を「猫」と言います。

(和風デザイン図鑑より)

(和風デザイン図鑑より)

雨戸に取り付けられた「上げ猿」と「猫」

左側が「上げ猿(木の棒の部分)」を外したところ。右側が「上げ猿(木の棒の部分)」を掛けた(錠を掛けた)ところ。

下の方に取り付けられている長方形の部材が「猫」です。

なぜ、猿と猫か?については分かりません(;_:)

江戸時代までは、「くくる」や「くろろ」と呼ばれていたようです。

日本家屋に棲む生き物、明日はネズミを追いかけます☆

「なまこ」の生息地は↓からどうぞ☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月13日

蔵のなまこ壁―四半張り(たすき掛け)

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

なまこ壁とは、外壁の腰廻りなどに平瓦を張り付け、目地を漆喰でかまぼこ形に盛り上げて納める仕上げ方法のこと。

その形が、なまこに似ていることから名付けられました。

土壁の雨掛かりの部分の保護と耐久性を上げるためのものですが、同時に外壁のデザインとしても使われます。

土蔵によく見られる「なまこ壁」。

土蔵は、火災による延焼防止のために、軒の出が短くなっています。

そのために水に弱い漆喰壁に雨が当たってしまいます。

そこで耐水性に優れた瓦を張って保護したのが、なまこ壁のはじまりです。

瓦は、貫(ぬき)に釘で止める方法と、荒壁面に粘土を用いて張り付けるものとがあります。

目地の塗り工程は、漆喰で瓦の目地を塞ぐ下塗り、砂漆喰を盛り上げて塗る中塗り、漆喰で丸く仕上げる上塗りの3工程があります。

写真のなまこ壁は、「四半(しはん)張り」という目地の張り方。

なまこ漆喰を斜めに掛けることから「たすき掛け」とも呼ばれます。

斜めに張ることで、目地の水はけをよくしています。また、×の紋様から、泥棒除けのおまじないの意味もあると考えられています。

なまこ壁は、江戸時代に武家屋敷から始まったとされていますが、この斜めに張るのは、なまこ壁では比較的新しい形式です。

手間のかかるなまこ壁は、財力の証でもありました。

年代や地方によって、なまこ壁の目地パターンは異なり、種類も豊富です。

日本の建築物は、住む人・造る人・住む場所によって、趣向が凝らされ発展してきたことの表れですね。

建物の様々な場所に、そこに住む人や地域の歴史と、職人さんの仕事への想いが詰まっているんだなあと感じます☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年06月09日

郷屋敷の石灯籠―石灯籠の種類と発展、寺社との関係

こんにちは☆

谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今日は、牟礼町の郷屋敷の庭の石灯籠(いしどうろう)のご紹介。

石灯籠とは、石でつくられた灯火用具。現在でいうところの照明器具です。

もとは、社寺に献灯されたもので、その後、茶室の露地→書院の庭と広がり大きさや種類も増えました。

近代になって住宅の庭にも置かれるようになりました。

近代では、照明としての役割よりも、観賞用の装飾品として置かれることが多いです。

上の写真は、最も標準的な石灯籠の形です。

春日灯籠と言われるもので、火袋石という火を灯す部分が六角形であるのが特徴です。

春日大社の石灯籠が原型となっているため、その名が付きました。

こちら(上)は、火袋石の上に乗る笠石が大きく、竿石という柱の部分が四脚になっています。

雪見型(雪見灯籠)と言われるものです。

元来は、水辺に設置して水に映る様子を楽しむ目的で作られました。

小ぶりのモノが好まれた茶室路地に用いられるようになった石灯籠の好例です。

こちらも、春日灯籠です。

社寺に献灯する目的で作られたものの模造であることから、社寺献灯型という呼ばれ方もします。

各部の名称を入れたものが上の写真です(文字が見えづらいですが(´・ω・`) )

別ページで表示できます。

こちらは、請花と天辺に乗った宝珠の部分。

こちらの石灯籠は、細部の彫刻が興味深かったです。

火灯袋の部分は、唐獅子の彫刻。

その左側は、×型の格子になっています。

魔よけと結界の意味があります。

そして、火袋石の下、中台の部分には六角形の各辺に2体づつの彫刻。

1周すると十二支が刻まれていました。

こちらは、蓮弁と基礎の部分です。

この社寺献灯型の石灯籠には、古代中国の天円地方(てんえんちほう)の影響を強く受けています。

土台の部分は、方形(□)その上に円形(○)の連弁と竿石。

天は丸く、地は四角いという、古代の宇宙観を「天円地方」と言いますが、世界の根源を表す印として、身近なところで用いられています。

石灯籠を見かけたら、その形や彫刻にも注目してみると、面白いですね☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年04月25日

伝統構法の耐震性-屋根瓦と小屋組みについて

谷野設計の谷野です(*'ω'*)

お読みいただき、ありがとうございます☆

伝統構法で、地震が起こった際に、瓦屋根では、屋根上の瓦と土が落ちることで最終的に荷重が抜けて倒壊を防ぎます。

茅葺などの植物性屋根の場合は、叉首組(さすぐみ)という構造(合掌造りのことです)で居室のある下部と小屋組みの上部構造が分断されることにより「やじろべえ」のようにバランスをとり、制振作用が働くようになっています。

しかし、耐力壁などで補強を行った場合、揺れの幅が少なくなるので同時に屋根の軽量化を図る必要が出ます。

揺れ幅が少なくなると、建物の変形による振動の吸収が行えなくなり、少ない振動振幅で倒壊に至ってしまうからです。

これは、現在の在来軸組み工法と伝統構法の違いによるもので、

「柔構造」である伝統構法は、在来軸組み工法のおよそ2倍の許容変形角を持っている(大きな振動の振幅が倒壊までに許容される)ため、

耐力壁を設けると、柔構造の性能を落としてしまうことになります。

また、伝統構法で上の写真のように上屋と下屋がある場合、小屋梁が上屋と下屋でレベルが異なっているものが多く、

耐震補強の際には特に注意が必要です。

柱と梁がどのような構造を造っているかで、下屋に耐力壁などの補強をしても耐震的な効果が得られない為です。

木材同士の組み方や、全体の構成を理解したうえで、耐力壁が有効かどうか、また有効に働く場所はどこかを判断しなければいけません。

古い建物だから心配、瓦屋根だから不安、といった方は、

耐震性の診断相談や、ご自身の建物にあった耐震改修についての相談などお気軽にご連絡ください。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年04月13日

桃の瓦の意味とおまじない

さぬき市谷野設計の谷野です(*'ω'*)

お読みいただき、有難うございます☆

以前、

でもご紹介しましたが、瓦には魔よけや火伏せ、招福などの想いが込められています。

今回は、瓦の桃について☆

大阪城の「金明水井戸屋形」の留蓋瓦の桃。

留蓋瓦についてはこちら

京都の繁盛社の屋根にあった桃

桃には古来から魔よけの力があるとされていて、城や神社、民家にも桃の装飾瓦が使われています。

「古事記」にある、イザナギノミコトが、亡くなった妻イザナミノミコトに会いに行った帰り、黄泉(よみ)の国から逃げ帰る際に、追ってきた黄泉の悪霊たちに桃を投げつけて撃退したという逸話から、桃には悪霊を追い払う力があるという謂れが出来たようです。

「雛祭り」に桃の花を飾るのも、邪気をはらう霊木として崇拝されてきた証ですね。

因みに、桃とよく似た「宝珠」も瓦装飾に使われるのですが、それはまた次回

で、ご紹介したいと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

(有)谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年03月05日

紙障子で断熱性アップ―冬を快適に過ごす障子の使い方

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今回は、日本の伝統的な「障子」について。

障子は、機能面・技術面でもとても優れています。

古民家の欠点として「冬場が寒い」点はよく聞かれます。

高断熱が謳われる現在では障子のメリットはないように思われているのですが、そうではありません。

外部に面した窓の内側に障子を入れれば、断熱性は格段に増します。

窓と障子との間の空気層が、窓だけの時に比べ約3倍も断熱性を上げます。

「光は取り入れたいけれど、外から覗かれたくない」といった時にも障子が効果的です。

「障子」とは古くは、襖を「襖障子」、衝立を「衝立障子」と呼び、「障子」とは現在の「紙貼り障子」に限らず広い意味で使われていました。現在「障子」と呼んでいる紙貼りの障子は、平安時代後期に発生した「明り障子」が起源です。

建具の原型である蔀戸(しとみど)に代わり、採光を目的として採り入れられた障子は、書院造、数寄屋造りを経て、和紙の生産が伸びるとともに一般住宅へと普及しました。

障子は外国の方にも、日本の住宅の特徴として知られているようです。

それは、障子が日本人の建築観を表しているからかもしれません。

古来から日本人は自然と対立するのではなく、融和を大切にしてきました。開放的な建物が良いとされ、自然が取り込まれた生活を楽しんできました。

障子は、そんな日本人に「内に居ながら、外を感じることが出来る」画期的な建具だったんです。

古民家でも、障子の効果的な使い方で断熱性を上げることは可能です。

「機械的な断熱ではなく、自然と調和しながらより快適に冬を過ごしたい」

「大掛かりなリフォームをせずに、断熱性を上げたい」

とお考えの方には、ガラスと障子のダブル使いがお勧めです。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp