2016年03月01日

屋根付き看板・吊り下げ看板から見る寺社建築の影響

こんにちは☆

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

こんぴらさんの表参道を歩くと、沢山のうどん屋やお土産屋が軒を連ねています。

今回ご紹介するのは、こんぴらさんの表参道で観光場所としても人気の「金陵の郷」銘酒の酒蔵です。

沢山の面白い看板を見ることが出来ます。

看板の中でも、寺社建築が町屋や商家に影響を与えた部分を取り上げたいと思います。

写真奥に1階屋根の上に看板が見えます。

これは屋根付きの横書き看板です。

屋根付きの看板は、江戸時代に多く見られたものですが、横書きの屋根付き看板は数が少なく貴重なんです。

格式の高さの表れと言っても良いかもしれません。

特に額縁がある横書き看板は、お寺の山門に使用されるものであったことから、お店の看板として使用する際にはお寺の許可が必要だったんです。

写真では手前の屋根に重なって見えづらいですが、看板の上に架けられた屋根は、銅板葺きの唐破風(はふ)になっていました。

凝ったことに、懸魚も施してありました。

屋根部分は、平唐門(お寺の門の一種)のミニチュア版のような感じですね。

*平唐門とは、唐破風造りの門の中で、特に棟が横に通っているもの(側面が妻になっている)を言います。

写真の手前に見える木の看板は、軒に下げる種類の軒看板です。軒看板の中でも、特に分類され「吊り下げ看板」と言われるものです。

吊り下げ看板とは、写真のように通りに直角に掛けられているもののことで、店名の表示は両面にされます。

表参道のようにメインの通りには吊り下げ看板が多くありました。

この吊り下げ看板の形、平らなスコップのようにも、大きいしゃもじのようにも見えますね。これは、酒作りの際に使われる「ぶんじ」という道具です。

その商売独自で使用される道具や商品を看板にそのまま使用して視覚的に商いが分かるように工夫されています。

軒看板が多く出回ったのは、日本人の軒下空間を生かす知恵が関わっています。

江戸時代、表参道のようなメインストリートは庇の下が現在のアーケードの役割を果たしていました。

軒下部分は共用スペースとして開放されていたんです。

その為、寺社のように深い軒を支えるための出桁や、腕木などが商家の他、商家と軒を連ねる町屋にも多く取り入れられるようになりました。

思わぬところで、寺社建築との関わりが発見できて面白いです☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

こんぴらさんの表参道を歩くと、沢山のうどん屋やお土産屋が軒を連ねています。

今回ご紹介するのは、こんぴらさんの表参道で観光場所としても人気の「金陵の郷」銘酒の酒蔵です。

沢山の面白い看板を見ることが出来ます。

看板の中でも、寺社建築が町屋や商家に影響を与えた部分を取り上げたいと思います。

写真奥に1階屋根の上に看板が見えます。

これは屋根付きの横書き看板です。

屋根付きの看板は、江戸時代に多く見られたものですが、横書きの屋根付き看板は数が少なく貴重なんです。

格式の高さの表れと言っても良いかもしれません。

特に額縁がある横書き看板は、お寺の山門に使用されるものであったことから、お店の看板として使用する際にはお寺の許可が必要だったんです。

写真では手前の屋根に重なって見えづらいですが、看板の上に架けられた屋根は、銅板葺きの唐破風(はふ)になっていました。

凝ったことに、懸魚も施してありました。

屋根部分は、平唐門(お寺の門の一種)のミニチュア版のような感じですね。

*平唐門とは、唐破風造りの門の中で、特に棟が横に通っているもの(側面が妻になっている)を言います。

写真の手前に見える木の看板は、軒に下げる種類の軒看板です。軒看板の中でも、特に分類され「吊り下げ看板」と言われるものです。

吊り下げ看板とは、写真のように通りに直角に掛けられているもののことで、店名の表示は両面にされます。

表参道のようにメインの通りには吊り下げ看板が多くありました。

この吊り下げ看板の形、平らなスコップのようにも、大きいしゃもじのようにも見えますね。これは、酒作りの際に使われる「ぶんじ」という道具です。

その商売独自で使用される道具や商品を看板にそのまま使用して視覚的に商いが分かるように工夫されています。

軒看板が多く出回ったのは、日本人の軒下空間を生かす知恵が関わっています。

江戸時代、表参道のようなメインストリートは庇の下が現在のアーケードの役割を果たしていました。

軒下部分は共用スペースとして開放されていたんです。

その為、寺社のように深い軒を支えるための出桁や、腕木などが商家の他、商家と軒を連ねる町屋にも多く取り入れられるようになりました。

思わぬところで、寺社建築との関わりが発見できて面白いです☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年02月27日

古い日本建築は釘を使っていないのではないの?!ご質問頂きました☆

こんにちは☆

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日のブログ「和釘(わくぎ)」のことでご質問を受けました。

「古い日本建築は、釘を使っていないと聞いたんですが、このお寺では使っていたんですか?」というご質問です。

ご質問、有難うございます(*^-^*)

日本の伝統建築は、巧みな木組み構造の印象がとても強く、釘を使っていないという説明も良く見かけます。

「釘を用いていない」というのは、正確な説明ではないんです。。

7世紀後半に建てられた法隆寺金堂でも大量の釘を使用しています。

ただ、その釘は一見は見えないように気を配られていて、また釘無し部分と、釘有り部分の場所が使い分けられているんです。

建築物をできるだけ長く維持出来るように、日本の伝統建築は保存の観点から構造を2つに大別することが出来ます。

1つは、半永久的に保存する部分―基礎・建物の重要な柱や軸組など

もう一つは、保存部分を包むバリヤー部分―屋根や塗装膜、縁など

屋根葺材や塗装などの表層部分は消耗品と捉え、短いサイクルで修繕を行い、重要な軸組などを守ります。

それでも、200~300年すると軸組にも、ゆるみや傾斜などが現れます。

その時には、一度解体して不具合な部分を修理し、また組み立て直す。精巧な継ぎ手や仕口といった木組みがそれを可能にしています。

解体し、組み直す際に容易で、且つ解体に伴う破損も最小限に抑えられるように、軸組みなどの構造上主要な場所では釘は不使用です。

釘の使用は、消耗品的扱いのバリヤー部分に限られます。

建物を長く持たせようとする先人の知恵が、釘の使用の仕方にも表れています。

それにしても、建物を建てるときに200年以上先(ここまで先と分かっていたかどうかは別として)のことまで想定していたなんて、

本当に素晴らしいなと感じます。

現在の日本の住宅寿命を考えると、先人の見習うべきことの多さに気づかされます。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

昨日のブログ「和釘(わくぎ)」のことでご質問を受けました。

「古い日本建築は、釘を使っていないと聞いたんですが、このお寺では使っていたんですか?」というご質問です。

ご質問、有難うございます(*^-^*)

日本の伝統建築は、巧みな木組み構造の印象がとても強く、釘を使っていないという説明も良く見かけます。

「釘を用いていない」というのは、正確な説明ではないんです。。

7世紀後半に建てられた法隆寺金堂でも大量の釘を使用しています。

ただ、その釘は一見は見えないように気を配られていて、また釘無し部分と、釘有り部分の場所が使い分けられているんです。

建築物をできるだけ長く維持出来るように、日本の伝統建築は保存の観点から構造を2つに大別することが出来ます。

1つは、半永久的に保存する部分―基礎・建物の重要な柱や軸組など

もう一つは、保存部分を包むバリヤー部分―屋根や塗装膜、縁など

屋根葺材や塗装などの表層部分は消耗品と捉え、短いサイクルで修繕を行い、重要な軸組などを守ります。

それでも、200~300年すると軸組にも、ゆるみや傾斜などが現れます。

その時には、一度解体して不具合な部分を修理し、また組み立て直す。精巧な継ぎ手や仕口といった木組みがそれを可能にしています。

解体し、組み直す際に容易で、且つ解体に伴う破損も最小限に抑えられるように、軸組みなどの構造上主要な場所では釘は不使用です。

釘の使用は、消耗品的扱いのバリヤー部分に限られます。

建物を長く持たせようとする先人の知恵が、釘の使用の仕方にも表れています。

それにしても、建物を建てるときに200年以上先(ここまで先と分かっていたかどうかは別として)のことまで想定していたなんて、

本当に素晴らしいなと感じます。

現在の日本の住宅寿命を考えると、先人の見習うべきことの多さに気づかされます。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年02月25日

ほぞ加工の歴史と道具―石の大工道具とサヌカイト

こんにちは☆

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

先日の「ほぞ加工」の記事に書いた、縄文時代から「ほぞ」加工が存在したことについて

沼津の源さんからコメントを頂きました☆

記事はこちら→「ほぞ加工の跡ーほぞ加工の歴史は縄文時代から」

沼津の源さん、有難うございます(*^-^*)

『こんばんは~♬

えっ 縄文時代にですか?

まだ充分な道具も無かったですよね きっと

僕達のご先祖様は 凄いですね♪』

(ほぞ穴の跡)

(ほぞ穴の跡)

頂いたコメントの中で、縄文時代の道具のことが出てきましたので、今回はその道具に触れたいと思います☆

縄文時代にはまだ金属製の道具は無く、石を様々に加工して使用していました。

住居の柱に使用する木材(主に硬くて傷みにくい栗の木が使用されていたようです)は石の斧が用いられています。

また、石の他に狩猟で得た動物や魚の骨を石で削り、加工して小さな道具を作っていたようです。

石は打ち欠いて作る打製石器と、石斧のように砥石で磨いて作る磨製石器の2種類に大別できます。

なんと、縄文時代には現在の大工道具の基となる道具(斧・手斧・ノミなど)がほぼ石で作られていたという研究結果があるんです!

そして、さぬき県民として特記したいことが、その原材料である石!

四国4県の他、広島・岡山・兵庫・島根・鳥取・大阪・和歌山・大分など、西日本の殆どの地域で発掘された石器が香川で採れる「サヌカイト」なのです。

割ると鋭い刃のようになる加工のしやすさから選ばれたと思われます。

サヌカイトは、旧石器時代から石器の材料として使用されており、瀬戸内海がまだ無い陸続きの時には近県に歩いて持ち運ばれ、瀬戸内海が出現した縄文時代に船が作られ、船を利用して広まったようです。

讃岐三白よりずっと以前に、香川の外交にとって重要な役割をサヌカイトが持っていたのかもしれませんね☆

なんだか誇らしいです☆

サヌカイトで家を作ってみたいと言ったら、棟梁はどんな反応をするだろう~(*'ω'*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

先日の「ほぞ加工」の記事に書いた、縄文時代から「ほぞ」加工が存在したことについて

沼津の源さんからコメントを頂きました☆

記事はこちら→「ほぞ加工の跡ーほぞ加工の歴史は縄文時代から」

沼津の源さん、有難うございます(*^-^*)

『こんばんは~♬

えっ 縄文時代にですか?

まだ充分な道具も無かったですよね きっと

僕達のご先祖様は 凄いですね♪』

(ほぞ穴の跡)

(ほぞ穴の跡)頂いたコメントの中で、縄文時代の道具のことが出てきましたので、今回はその道具に触れたいと思います☆

縄文時代にはまだ金属製の道具は無く、石を様々に加工して使用していました。

住居の柱に使用する木材(主に硬くて傷みにくい栗の木が使用されていたようです)は石の斧が用いられています。

また、石の他に狩猟で得た動物や魚の骨を石で削り、加工して小さな道具を作っていたようです。

石は打ち欠いて作る打製石器と、石斧のように砥石で磨いて作る磨製石器の2種類に大別できます。

なんと、縄文時代には現在の大工道具の基となる道具(斧・手斧・ノミなど)がほぼ石で作られていたという研究結果があるんです!

そして、さぬき県民として特記したいことが、その原材料である石!

四国4県の他、広島・岡山・兵庫・島根・鳥取・大阪・和歌山・大分など、西日本の殆どの地域で発掘された石器が香川で採れる「サヌカイト」なのです。

割ると鋭い刃のようになる加工のしやすさから選ばれたと思われます。

サヌカイトは、旧石器時代から石器の材料として使用されており、瀬戸内海がまだ無い陸続きの時には近県に歩いて持ち運ばれ、瀬戸内海が出現した縄文時代に船が作られ、船を利用して広まったようです。

讃岐三白よりずっと以前に、香川の外交にとって重要な役割をサヌカイトが持っていたのかもしれませんね☆

なんだか誇らしいです☆

サヌカイトで家を作ってみたいと言ったら、棟梁はどんな反応をするだろう~(*'ω'*)

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年02月24日

ほぞ加工の跡-ほぞの歴史は縄文時代から

こんにちは☆

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

寒川のお寺庫裡の改修が進んでいます。

部屋のごとの段差を解消するために、もとの床板を剥いだ際に、柱に開いた「ほぞ穴」が浮き彫りになりました。

木材同士を接合するときに、互いの木材が拘束し合うようにするために、木材に施す凸部を「ほぞ」、受ける凹部を「ほぞ穴」と言います。

床のレベルを低くした場所では柱に開いたほぞ穴が露出してしまうため、大工さんがほぞ穴を木材で補う作業をしている最中です。

ところで、この木材加工の技術の歴史に驚かされます。

昨年の初めに石川県能登町にある縄文時代の遺跡「真脇(まわき)遺跡」から先端が突起状の「ほぞ」に加工された日本最古の角材が見つかりました。

出土した角材は、全長1メートル、最大幅16センチ、厚さ7センチのもので、長さ10センチ、太さ6センチの突起が残っていました。

接合部には垂直に部材が組み合わさるように「ほぞ」や接合部が精巧に削られていて現代の「ほぞ」加工に近い状態だったそうです。

この角材は住居でなく特別な祭事用の施設の柱だった可能性が高いとの研究者の見解ですが、角材の「ほぞ」加工が縄文時代から存在していたことには驚きます。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp 続きを読む

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

寒川のお寺庫裡の改修が進んでいます。

部屋のごとの段差を解消するために、もとの床板を剥いだ際に、柱に開いた「ほぞ穴」が浮き彫りになりました。

木材同士を接合するときに、互いの木材が拘束し合うようにするために、木材に施す凸部を「ほぞ」、受ける凹部を「ほぞ穴」と言います。

床のレベルを低くした場所では柱に開いたほぞ穴が露出してしまうため、大工さんがほぞ穴を木材で補う作業をしている最中です。

ところで、この木材加工の技術の歴史に驚かされます。

昨年の初めに石川県能登町にある縄文時代の遺跡「真脇(まわき)遺跡」から先端が突起状の「ほぞ」に加工された日本最古の角材が見つかりました。

出土した角材は、全長1メートル、最大幅16センチ、厚さ7センチのもので、長さ10センチ、太さ6センチの突起が残っていました。

接合部には垂直に部材が組み合わさるように「ほぞ」や接合部が精巧に削られていて現代の「ほぞ」加工に近い状態だったそうです。

この角材は住居でなく特別な祭事用の施設の柱だった可能性が高いとの研究者の見解ですが、角材の「ほぞ」加工が縄文時代から存在していたことには驚きます。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp 続きを読む

2016年02月18日

玄関―玄人が来るところ(改修工事中のお寺住職のお話)

こんにちは☆

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

現在、庫裡(くり)の改修中のさぬき市のお寺。

庭には、先住職が剪定した梅が綺麗に咲いていました。

様々な知識が豊富な先住職は、会うたびに色んなことを教えてくれます☆

事務所にある蝋梅が私の無茶苦茶な剪定でユニークな花のつき方をしてしまったので、木の剪定の仕方も教えてもらいました(*^-^*)

今回教えてもらったのは、玄関について。

写真は、庫裡(くり)の正式な玄関です。表玄関です。

唐破風の曲線がとても美しいです☆

玄関は禅に入る入口を意味し、「玄人が来るところ」=「玄関」で、玄人とはお坊を表しているのだそう。

「玄関」という字を納得!

玄関の歴史を見ると、平安時代の中門廊(ちゅうもんろう)という玄関の前身であったものが武家の台頭とともに発展し、江戸時代に確立。

身分格差が表現される部分であった為、一部のものしか玄関を持つことが許可されていませんでした。

明治に入りやっと一般家庭にも作られるようになりました。

それでも、お客用の「表玄関」と家族用の「内玄関」が分けられ、現在のように公私の区別のない玄関は近年になってのことです。

日本の住まいは、寺社の歴史と密接な関係があることを改めて感じさせられますね☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

現在、庫裡(くり)の改修中のさぬき市のお寺。

庭には、先住職が剪定した梅が綺麗に咲いていました。

様々な知識が豊富な先住職は、会うたびに色んなことを教えてくれます☆

事務所にある蝋梅が私の無茶苦茶な剪定でユニークな花のつき方をしてしまったので、木の剪定の仕方も教えてもらいました(*^-^*)

今回教えてもらったのは、玄関について。

写真は、庫裡(くり)の正式な玄関です。表玄関です。

唐破風の曲線がとても美しいです☆

玄関は禅に入る入口を意味し、「玄人が来るところ」=「玄関」で、玄人とはお坊を表しているのだそう。

「玄関」という字を納得!

玄関の歴史を見ると、平安時代の中門廊(ちゅうもんろう)という玄関の前身であったものが武家の台頭とともに発展し、江戸時代に確立。

身分格差が表現される部分であった為、一部のものしか玄関を持つことが許可されていませんでした。

明治に入りやっと一般家庭にも作られるようになりました。

それでも、お客用の「表玄関」と家族用の「内玄関」が分けられ、現在のように公私の区別のない玄関は近年になってのことです。

日本の住まいは、寺社の歴史と密接な関係があることを改めて感じさせられますね☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年02月15日

釘隠し(くぎかくし)

こんにちは☆

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

古い建物に見られる釘隠し。

長押(なげし)や扉に打った大釘の頭を隠すための化粧金具を「釘隠し」と言います。

古くは木製が多く、元々は半球状お椀のような形のもので唄(ばい)、饅頭(まんじゅう)金物、乳(ちち)金物などと呼ばれていましたが、平安時代中期に花弁の形をしたものが現れ、それから装飾として発展しました。

建築装飾が盛んになった桃山時代に広く普及し、金銅や銅などデザインとして確立していきました。

下の写真は、六葉形。最も広まった一般的な形です。

六葉以外にも多様な形があり書院造の凝った建物には、部屋ごとに異なる釘隠しが使用されていたりして面白いです。

因みに、襖などの引手の金物装飾は、この釘隠しの装飾がもとになったとされています。

釘の頭を隠すという細かい部分への配慮が、和風建築の意匠発展に繋がっているんですね☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp 続きを読む

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

古い建物に見られる釘隠し。

長押(なげし)や扉に打った大釘の頭を隠すための化粧金具を「釘隠し」と言います。

古くは木製が多く、元々は半球状お椀のような形のもので唄(ばい)、饅頭(まんじゅう)金物、乳(ちち)金物などと呼ばれていましたが、平安時代中期に花弁の形をしたものが現れ、それから装飾として発展しました。

建築装飾が盛んになった桃山時代に広く普及し、金銅や銅などデザインとして確立していきました。

下の写真は、六葉形。最も広まった一般的な形です。

六葉以外にも多様な形があり書院造の凝った建物には、部屋ごとに異なる釘隠しが使用されていたりして面白いです。

因みに、襖などの引手の金物装飾は、この釘隠しの装飾がもとになったとされています。

釘の頭を隠すという細かい部分への配慮が、和風建築の意匠発展に繋がっているんですね☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp 続きを読む

2016年01月28日

千利休ゆかりの茶室

こんにちは☆

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

松江の歴史館の一角に、千利休ゆかりの茶室が復元されています。

三畳台目(さんじょうだいめ)のこの茶室は、松江で最も古いもので、安土桃山時代からの歴史があるそうです。

松江藩の家老を勤めた大橋茂衛門(おおはしもえもん)が京極忠高(きょうごくただたか)に召されて松江に移り住んだ際に屋敷に移築したもの。

大橋家に渡る以前には、千利休が門人、堀尾但馬(ほりおたじま)に譲ったという説や、福島正則が千利休の指導の下に建てたという説があります。

幕末まで大橋家にありましたが、明治5年に松江市宍道町の木幡家(こわた)に移築され、明治30年に解体され、同家に保管されていたものを復元したものが歴史館にあります。

貴人口から見た茶室内部。(正面)

草庵風茶室を特徴づける、台(大)目構えという茶室の造りで、千利休の晩年に多く見られる造りです。

極限まで余分なものを排除した茶室で、さらに客と亭主を区切るパーティションの役目をする中柱と下がり壁で構成されます。

奥に見える窓は、風炉先窓(ふろさきまど)と色紙窓(しきしまど)。

風炉先窓は、点前座(てまえざ)の明るさを確保しすると共に換気の役目を果たすために、点前畳の前方下部に取り付けられます。

色紙窓は、上下2段の窓で、その中心がずれているのが特徴。

貴人口から見た内部(左側)

手前に床の間。奥の白い襖部分が、茶道口。

内腰掛け。

亭主の案内を待つ間や中立(なかだち)という休憩中に客人が腰を掛けて待つ場所。

腰掛け周りには、役石。大きなものが正客用、その周りに一般客用の霰零し(あられこぼし)を敷いてあります。

手水鉢(ちょうずばち)。

茶室を聖域と考え、聖域に入る前の清めとして手水鉢が置かれるようになりました。

茶室外の露地(ろじ)部分にも、飛び石が配置されています。

↑こちらが茶室の裏にあたる部分。

写真上部にある棚が刀掛け。刀掛け横の壁には、福島正則が加藤清正を招いたときに清正の三尺に余る長刀が刀掛けに納まらず、やむなく開けたといわれる穴が開いています。

正面の窓は、風炉先窓として造られた下地窓。

下地窓は、千利休が荒れ果てて崩れかけた茅屋の壁を見て、茶室に取り入れることを思いついたという逸話があります。

土壁の土を敢えて塗り残した風情をだすのが下地窓の特徴。でも、実際には、塗り残すのではなく、下地の小舞とは別に皮付きの葭(よし)を組み合わせて造ります。

こちらは、躙口(にじりぐち)。

草庵風の茶室を特徴づける要素の一つで、屈んでようやく人が入れるだけの出入り口です。

表側が板戸、裏側は桟戸となっています。

あり合わせの雨戸を切り取って粗末に作ったことを表現する茶人独特の表現法の為、下枠は敷居から外れないように加工されるものの、上端は枠を取り付けないのが特徴です。

躙口の上には竹の連子子が打ち付けられた連子窓(れんじまど)

離宮の草庵風茶室に見られる意匠が随所に施されていた茶室でした。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

松江の歴史館の一角に、千利休ゆかりの茶室が復元されています。

三畳台目(さんじょうだいめ)のこの茶室は、松江で最も古いもので、安土桃山時代からの歴史があるそうです。

松江藩の家老を勤めた大橋茂衛門(おおはしもえもん)が京極忠高(きょうごくただたか)に召されて松江に移り住んだ際に屋敷に移築したもの。

大橋家に渡る以前には、千利休が門人、堀尾但馬(ほりおたじま)に譲ったという説や、福島正則が千利休の指導の下に建てたという説があります。

幕末まで大橋家にありましたが、明治5年に松江市宍道町の木幡家(こわた)に移築され、明治30年に解体され、同家に保管されていたものを復元したものが歴史館にあります。

貴人口から見た茶室内部。(正面)

草庵風茶室を特徴づける、台(大)目構えという茶室の造りで、千利休の晩年に多く見られる造りです。

極限まで余分なものを排除した茶室で、さらに客と亭主を区切るパーティションの役目をする中柱と下がり壁で構成されます。

奥に見える窓は、風炉先窓(ふろさきまど)と色紙窓(しきしまど)。

風炉先窓は、点前座(てまえざ)の明るさを確保しすると共に換気の役目を果たすために、点前畳の前方下部に取り付けられます。

色紙窓は、上下2段の窓で、その中心がずれているのが特徴。

貴人口から見た内部(左側)

手前に床の間。奥の白い襖部分が、茶道口。

内腰掛け。

亭主の案内を待つ間や中立(なかだち)という休憩中に客人が腰を掛けて待つ場所。

腰掛け周りには、役石。大きなものが正客用、その周りに一般客用の霰零し(あられこぼし)を敷いてあります。

手水鉢(ちょうずばち)。

茶室を聖域と考え、聖域に入る前の清めとして手水鉢が置かれるようになりました。

茶室外の露地(ろじ)部分にも、飛び石が配置されています。

↑こちらが茶室の裏にあたる部分。

写真上部にある棚が刀掛け。刀掛け横の壁には、福島正則が加藤清正を招いたときに清正の三尺に余る長刀が刀掛けに納まらず、やむなく開けたといわれる穴が開いています。

正面の窓は、風炉先窓として造られた下地窓。

下地窓は、千利休が荒れ果てて崩れかけた茅屋の壁を見て、茶室に取り入れることを思いついたという逸話があります。

土壁の土を敢えて塗り残した風情をだすのが下地窓の特徴。でも、実際には、塗り残すのではなく、下地の小舞とは別に皮付きの葭(よし)を組み合わせて造ります。

こちらは、躙口(にじりぐち)。

草庵風の茶室を特徴づける要素の一つで、屈んでようやく人が入れるだけの出入り口です。

表側が板戸、裏側は桟戸となっています。

あり合わせの雨戸を切り取って粗末に作ったことを表現する茶人独特の表現法の為、下枠は敷居から外れないように加工されるものの、上端は枠を取り付けないのが特徴です。

躙口の上には竹の連子子が打ち付けられた連子窓(れんじまど)

離宮の草庵風茶室に見られる意匠が随所に施されていた茶室でした。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2016年01月12日

床脇の違い棚 床(とこ)に対してどっち側の棚が高い?-アクアマリンさんからのご質問

こんにちは☆

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

山田屋さんの床の間のブログに、ご質問をいただきました☆

ご興味を持っていただいて、とても嬉しいです(*'ω'*)

「はじめまして

建物のお話、とても興味深く楽しみにしております

教えていただきたいのですが、

床脇の違棚、床柱に近い方が低い場合・逆に高い場合、両方を見た事があります

これは何か違いや約束事などがありますか?

地袋のあるなしや時代なども関係あるのでしょうか?

宜しくお願い致します」

というご質問です。

なんと、素敵なご質問でしょう!視点の鋭さに感激しました!

現在は、床脇の形状も多種多様で、どれが正式⁈というものも難しくなってきました。

特に、千利休が茶室に床(とこ)を取り入れてからのち、床の間は大革新しました。後に、数寄屋に発展します。

千利休の縁の茶室はこちらの記事に載せています。

その為、書院造りの流れを汲んでいるか、大革新後の数寄屋の流れを汲んでいるかによっても形状は様々です。

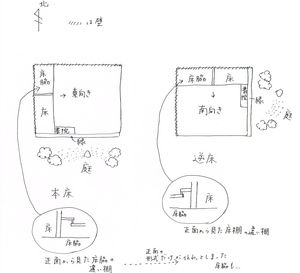

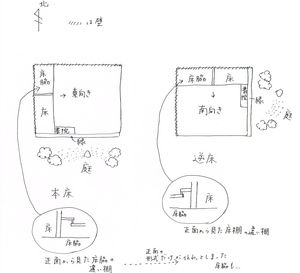

ご質問の違い棚の件、

本来は(床脇の成り立ちが書院に起因することからすると)、違い棚の高い方を床の間側に取り付けます。

これは、縁側から床の間に取り込んだ採光を遮らないためです。

巻物などの書状を広げたりするのに、暗いと不便ですものね。

しかし、ご質問頂いたように、床柱側(床側)が低いものもあります。

これは、床脇が形式上の飾りとして使用されるようになったことに理由があると考えられます。

本床(ほんどこ)といわれる床の間の形状は、左から書院・床・脇床 の順でした。

書院が最も光を取り入れやすいように縁側にあります。

床の間は南向き(北床)、東向き(西床)が良いとされていて、

冬の北風を避け、夏の西日を遮る壁の必要性から床の間の位置が決定されました。

客人をもてなす為に、日当たりの良い南に庭をとることが多く、東向きの床の間が一般的でした。

その為、本床の並びが床の間の一般的な形状として伝わり、床と床脇の並びが異なる逆床でも、

正面から捉えた形式のみが採用された結果、本来床側が高くなるはずの違い棚が逆にとられたものと思われます。

日本人の生活様式の変化に伴って、様々に発展した「床の間」

違い棚一つをとっても、面白い発見があって楽しいですね☆

ご質問頂いた、アクアマリンさんに感謝です(*'ω'*)

日本の伝統建築の象徴の一つである床。

とっても奥深いので、今後も様々な床の間をご紹介できればと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp 続きを読む

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

山田屋さんの床の間のブログに、ご質問をいただきました☆

ご興味を持っていただいて、とても嬉しいです(*'ω'*)

「はじめまして

建物のお話、とても興味深く楽しみにしております

教えていただきたいのですが、

床脇の違棚、床柱に近い方が低い場合・逆に高い場合、両方を見た事があります

これは何か違いや約束事などがありますか?

地袋のあるなしや時代なども関係あるのでしょうか?

宜しくお願い致します」

というご質問です。

なんと、素敵なご質問でしょう!視点の鋭さに感激しました!

現在は、床脇の形状も多種多様で、どれが正式⁈というものも難しくなってきました。

特に、千利休が茶室に床(とこ)を取り入れてからのち、床の間は大革新しました。後に、数寄屋に発展します。

千利休の縁の茶室はこちらの記事に載せています。

その為、書院造りの流れを汲んでいるか、大革新後の数寄屋の流れを汲んでいるかによっても形状は様々です。

ご質問の違い棚の件、

本来は(床脇の成り立ちが書院に起因することからすると)、違い棚の高い方を床の間側に取り付けます。

これは、縁側から床の間に取り込んだ採光を遮らないためです。

巻物などの書状を広げたりするのに、暗いと不便ですものね。

しかし、ご質問頂いたように、床柱側(床側)が低いものもあります。

これは、床脇が形式上の飾りとして使用されるようになったことに理由があると考えられます。

本床(ほんどこ)といわれる床の間の形状は、左から書院・床・脇床 の順でした。

書院が最も光を取り入れやすいように縁側にあります。

床の間は南向き(北床)、東向き(西床)が良いとされていて、

冬の北風を避け、夏の西日を遮る壁の必要性から床の間の位置が決定されました。

客人をもてなす為に、日当たりの良い南に庭をとることが多く、東向きの床の間が一般的でした。

その為、本床の並びが床の間の一般的な形状として伝わり、床と床脇の並びが異なる逆床でも、

正面から捉えた形式のみが採用された結果、本来床側が高くなるはずの違い棚が逆にとられたものと思われます。

日本人の生活様式の変化に伴って、様々に発展した「床の間」

違い棚一つをとっても、面白い発見があって楽しいですね☆

ご質問頂いた、アクアマリンさんに感謝です(*'ω'*)

日本の伝統建築の象徴の一つである床。

とっても奥深いので、今後も様々な床の間をご紹介できればと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp 続きを読む

2015年12月07日

江戸風町屋と京風町屋の違い

こんにちは☆

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

町屋といっても、江戸風と京風で違いがあります。

先ずは、畳の大きさの違い。

京町屋で使われる畳の寸法は「京間」といわれ、畳を基準にする畳割(たたみわり)。

一方江戸風町屋では、「関東間」といわれる柱間隔を基準とする柱割(はしらわり)。

外観の違いでは、

江戸風町屋の特徴は、

屋根が直線的な屋根で、1階より2階の外壁面が奥まっていること。

雨戸の戸袋が片側ではなく、窓の両面にあること、などがあります。

京町屋は、

屋根がむくり屋根という曲線の屋根。

1階と2階の外壁面が揃っていて、2階の階高が低いこと。

床高が高いこと。

などがあります。

古民家を見る際に、江戸と京都、どちらの影響を受けた地域かが分かると、

その土地の歴史も垣間見れて楽しいですよ☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

町屋といっても、江戸風と京風で違いがあります。

先ずは、畳の大きさの違い。

京町屋で使われる畳の寸法は「京間」といわれ、畳を基準にする畳割(たたみわり)。

一方江戸風町屋では、「関東間」といわれる柱間隔を基準とする柱割(はしらわり)。

外観の違いでは、

江戸風町屋の特徴は、

屋根が直線的な屋根で、1階より2階の外壁面が奥まっていること。

雨戸の戸袋が片側ではなく、窓の両面にあること、などがあります。

京町屋は、

屋根がむくり屋根という曲線の屋根。

1階と2階の外壁面が揃っていて、2階の階高が低いこと。

床高が高いこと。

などがあります。

古民家を見る際に、江戸と京都、どちらの影響を受けた地域かが分かると、

その土地の歴史も垣間見れて楽しいですよ☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

2015年12月01日

木材の適材適所

こんにちは☆お読みいただき、有難うございます。

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の一級建築士・谷野行範です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今回は、住宅建築に使う木材についてお話ししたいと思います。

建築に使う木材は、何種類かありますが、使われる部位によって木材の特徴を

生かして使う事が必要です。

例えば、湿気や水分が掛かりやすいところでは、木自体が油分の多い腐り難い木材を使うとか、荷重の掛かる所では、木の密度の高いものを使うなどされています。

また、建築年代によっても、その時代に多用される木材も変わって来ました。

柱に使われる木材の代表的なものは、杉、桧が今は一般的ですね。

他にも接着剤の進化によって、集成材もあります。

過去には、栂材や米栂が柱に多用された時期もありますが、今は栂材が少ないため逆に高価になっているようです。

柱の中でも、桧や欅(ケヤキ)は、切り倒してから木材強度が100年も上昇し、木の成長年数を経て徐々に強度が低下してゆくそうです。

欅(ケヤキ)は高価であり、柱として使われるのは、寺院とか鐘楼などの建造物が多く民家では稀だと思います。

桧(ヒノキ)は、今でも住宅に使われますが、杉材よりかは高価です。

和室などの柱を見せて、年が経つと柱の中から脂分がしみ出て、光沢を持つようになります。

杉の柱柱は黒ずんで来ますが、ヒノキの柱は淡いあめ色の光沢が出てきます。

杉の柱は、植林の影響もあり柱として安価に手に入ります。

杉材は昔から木材として、柱や板材など又家具にも使われ、馴染みのある材料ですね。

加工もし易く、温かみのある材料です。

土台は、床下の湿度や白蟻の被害防止を考えて、水に強い又白蟻が嫌う木材を使用します。

例えば、桧や欅、栗などで、硬い木材で白蟻の嫌いな香りを持つ材料を使います。

木材の種類と経年の特性を知って、適材適所で使用することで、木造の住宅は長持ちし、また木造ならではの味が出てきます。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の一級建築士・谷野行範です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

今回は、住宅建築に使う木材についてお話ししたいと思います。

建築に使う木材は、何種類かありますが、使われる部位によって木材の特徴を

生かして使う事が必要です。

例えば、湿気や水分が掛かりやすいところでは、木自体が油分の多い腐り難い木材を使うとか、荷重の掛かる所では、木の密度の高いものを使うなどされています。

また、建築年代によっても、その時代に多用される木材も変わって来ました。

柱に使われる木材の代表的なものは、杉、桧が今は一般的ですね。

他にも接着剤の進化によって、集成材もあります。

過去には、栂材や米栂が柱に多用された時期もありますが、今は栂材が少ないため逆に高価になっているようです。

柱の中でも、桧や欅(ケヤキ)は、切り倒してから木材強度が100年も上昇し、木の成長年数を経て徐々に強度が低下してゆくそうです。

欅(ケヤキ)は高価であり、柱として使われるのは、寺院とか鐘楼などの建造物が多く民家では稀だと思います。

桧(ヒノキ)は、今でも住宅に使われますが、杉材よりかは高価です。

和室などの柱を見せて、年が経つと柱の中から脂分がしみ出て、光沢を持つようになります。

杉の柱柱は黒ずんで来ますが、ヒノキの柱は淡いあめ色の光沢が出てきます。

杉の柱は、植林の影響もあり柱として安価に手に入ります。

杉材は昔から木材として、柱や板材など又家具にも使われ、馴染みのある材料ですね。

加工もし易く、温かみのある材料です。

土台は、床下の湿度や白蟻の被害防止を考えて、水に強い又白蟻が嫌う木材を使用します。

例えば、桧や欅、栗などで、硬い木材で白蟻の嫌いな香りを持つ材料を使います。

木材の種類と経年の特性を知って、適材適所で使用することで、木造の住宅は長持ちし、また木造ならではの味が出てきます。

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp