2018年02月01日

口引きによる光付け

こんにちは☆

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、山奥の岩盤上に建つお堂をご紹介しました☆

その記事の中で、「光付け」について触れているのですが、今日は、その「光付け(ひかりつけ)」って何ぞや?!をご紹介します!(^^)!

「光付け(ひかりつけ)」とは、部材同士の接する面が密着するように、片方の断面形状をもう一方に写し取ることを言います。

「ひかる」というのは、古くからの大工用語で「写す」ことを表します。

前回ご紹介した、岩盤の上に柱を建てる場合や、伝統構法では一般的な玉石を用いた場合の柱の下端、

丸太梁や太鼓梁が桁にかかる場合などに「光付け」は用いられていました。

現在でも、神社の遷宮や、重要文化財の改修などで、そのままの構法を用いて行う場合には、光付けが行われます。

自然の石や岩盤、木の反りなどをそのまま利用した伝統構法では、自然の凹凸に沿って、部材同士をピッタリと合わせるために無くてはならない工程。

1っ箇所の光付けでも、膨大な時間が掛かり、それを一つ一つ形状の異なるものに行っていくのですから、大変な作業です。

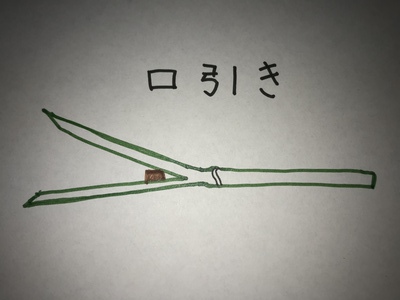

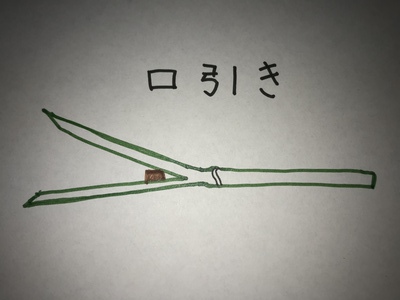

光付けには、「口引」を使って写す方法と、「光板」を使って写す方法があります。

前回の記事でご紹介した光付けは、「口引」によるもの。

ここでは、岩盤上のお堂が建った当時に遡り、口引きを使った光付けの方法をご紹介します☆

まず、口引きって何?というと、竹製のコンパスと思ってください。

柱の下端を垂直に岩盤に載せ、そのままの状態で口引きの一方を岩盤の表面に合わせます。

そして、もう一方で柱に線を描いていきます。

そうして、柱に岩盤の凹凸が写されるんです。

柱に描かれた凹凸に沿って、外部を削った後、今度は柱中央部の凹凸を写す作業になります。

岩盤表面に墨粉を撒き、その上に再度垂直に柱を立てます。

すると、岩盤の出っ張った所だけ、柱の下端に墨が付きます。

墨が付いたところを削り、再度、岩盤上に立て、更に墨が付いたところを削り・・・・・

この作業を幾度も繰り返して、ピッタリと合うようになるんです。

あわわ(´-`).。oO

なんと、根気と集中力と技術のいる作業((+_+))

そんな大変な工程を経て、やっとこさ土台が出来ています。

改めて、前回の記事の光付け部分を見てみます(*‘ω‘ *)

美しすぎる(*'ω'*)

当時、建築に関わった職人さんたちに改めて敬意を払いたい気持ちです。

皆さんのお仕事とお堂に掛けた想い、しっかり引き継ぎますね!

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp

さぬき市谷野設計の谷野です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

前回は、山奥の岩盤上に建つお堂をご紹介しました☆

その記事の中で、「光付け」について触れているのですが、今日は、その「光付け(ひかりつけ)」って何ぞや?!をご紹介します!(^^)!

「光付け(ひかりつけ)」とは、部材同士の接する面が密着するように、片方の断面形状をもう一方に写し取ることを言います。

「ひかる」というのは、古くからの大工用語で「写す」ことを表します。

前回ご紹介した、岩盤の上に柱を建てる場合や、伝統構法では一般的な玉石を用いた場合の柱の下端、

丸太梁や太鼓梁が桁にかかる場合などに「光付け」は用いられていました。

現在でも、神社の遷宮や、重要文化財の改修などで、そのままの構法を用いて行う場合には、光付けが行われます。

自然の石や岩盤、木の反りなどをそのまま利用した伝統構法では、自然の凹凸に沿って、部材同士をピッタリと合わせるために無くてはならない工程。

1っ箇所の光付けでも、膨大な時間が掛かり、それを一つ一つ形状の異なるものに行っていくのですから、大変な作業です。

光付けには、「口引」を使って写す方法と、「光板」を使って写す方法があります。

前回の記事でご紹介した光付けは、「口引」によるもの。

ここでは、岩盤上のお堂が建った当時に遡り、口引きを使った光付けの方法をご紹介します☆

まず、口引きって何?というと、竹製のコンパスと思ってください。

柱の下端を垂直に岩盤に載せ、そのままの状態で口引きの一方を岩盤の表面に合わせます。

そして、もう一方で柱に線を描いていきます。

そうして、柱に岩盤の凹凸が写されるんです。

柱に描かれた凹凸に沿って、外部を削った後、今度は柱中央部の凹凸を写す作業になります。

岩盤表面に墨粉を撒き、その上に再度垂直に柱を立てます。

すると、岩盤の出っ張った所だけ、柱の下端に墨が付きます。

墨が付いたところを削り、再度、岩盤上に立て、更に墨が付いたところを削り・・・・・

この作業を幾度も繰り返して、ピッタリと合うようになるんです。

あわわ(´-`).。oO

なんと、根気と集中力と技術のいる作業((+_+))

そんな大変な工程を経て、やっとこさ土台が出来ています。

改めて、前回の記事の光付け部分を見てみます(*‘ω‘ *)

美しすぎる(*'ω'*)

当時、建築に関わった職人さんたちに改めて敬意を払いたい気持ちです。

皆さんのお仕事とお堂に掛けた想い、しっかり引き継ぎますね!

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp