2016年01月12日

床脇の違い棚 床(とこ)に対してどっち側の棚が高い?-アクアマリンさんからのご質問

こんにちは☆

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

山田屋さんの床の間のブログに、ご質問をいただきました☆

ご興味を持っていただいて、とても嬉しいです(*'ω'*)

「はじめまして

建物のお話、とても興味深く楽しみにしております

教えていただきたいのですが、

床脇の違棚、床柱に近い方が低い場合・逆に高い場合、両方を見た事があります

これは何か違いや約束事などがありますか?

地袋のあるなしや時代なども関係あるのでしょうか?

宜しくお願い致します」

というご質問です。

なんと、素敵なご質問でしょう!視点の鋭さに感激しました!

現在は、床脇の形状も多種多様で、どれが正式⁈というものも難しくなってきました。

特に、千利休が茶室に床(とこ)を取り入れてからのち、床の間は大革新しました。後に、数寄屋に発展します。

千利休の縁の茶室はこちらの記事に載せています。

その為、書院造りの流れを汲んでいるか、大革新後の数寄屋の流れを汲んでいるかによっても形状は様々です。

ご質問の違い棚の件、

本来は(床脇の成り立ちが書院に起因することからすると)、違い棚の高い方を床の間側に取り付けます。

これは、縁側から床の間に取り込んだ採光を遮らないためです。

巻物などの書状を広げたりするのに、暗いと不便ですものね。

しかし、ご質問頂いたように、床柱側(床側)が低いものもあります。

これは、床脇が形式上の飾りとして使用されるようになったことに理由があると考えられます。

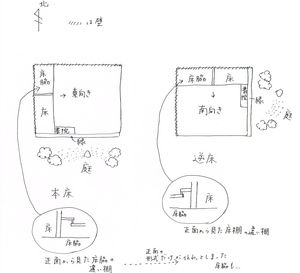

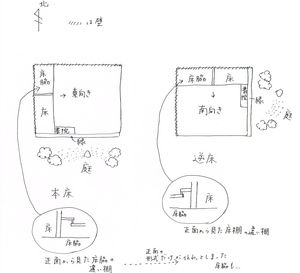

本床(ほんどこ)といわれる床の間の形状は、左から書院・床・脇床 の順でした。

書院が最も光を取り入れやすいように縁側にあります。

床の間は南向き(北床)、東向き(西床)が良いとされていて、

冬の北風を避け、夏の西日を遮る壁の必要性から床の間の位置が決定されました。

客人をもてなす為に、日当たりの良い南に庭をとることが多く、東向きの床の間が一般的でした。

その為、本床の並びが床の間の一般的な形状として伝わり、床と床脇の並びが異なる逆床でも、

正面から捉えた形式のみが採用された結果、本来床側が高くなるはずの違い棚が逆にとられたものと思われます。

日本人の生活様式の変化に伴って、様々に発展した「床の間」

違い棚一つをとっても、面白い発見があって楽しいですね☆

ご質問頂いた、アクアマリンさんに感謝です(*'ω'*)

日本の伝統建築の象徴の一つである床。

とっても奥深いので、今後も様々な床の間をご紹介できればと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp 続きを読む

さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の

工事も頼める設計屋さん

谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)

お読みいただき、有難うございます。

山田屋さんの床の間のブログに、ご質問をいただきました☆

ご興味を持っていただいて、とても嬉しいです(*'ω'*)

「はじめまして

建物のお話、とても興味深く楽しみにしております

教えていただきたいのですが、

床脇の違棚、床柱に近い方が低い場合・逆に高い場合、両方を見た事があります

これは何か違いや約束事などがありますか?

地袋のあるなしや時代なども関係あるのでしょうか?

宜しくお願い致します」

というご質問です。

なんと、素敵なご質問でしょう!視点の鋭さに感激しました!

現在は、床脇の形状も多種多様で、どれが正式⁈というものも難しくなってきました。

特に、千利休が茶室に床(とこ)を取り入れてからのち、床の間は大革新しました。後に、数寄屋に発展します。

千利休の縁の茶室はこちらの記事に載せています。

その為、書院造りの流れを汲んでいるか、大革新後の数寄屋の流れを汲んでいるかによっても形状は様々です。

ご質問の違い棚の件、

本来は(床脇の成り立ちが書院に起因することからすると)、違い棚の高い方を床の間側に取り付けます。

これは、縁側から床の間に取り込んだ採光を遮らないためです。

巻物などの書状を広げたりするのに、暗いと不便ですものね。

しかし、ご質問頂いたように、床柱側(床側)が低いものもあります。

これは、床脇が形式上の飾りとして使用されるようになったことに理由があると考えられます。

本床(ほんどこ)といわれる床の間の形状は、左から書院・床・脇床 の順でした。

書院が最も光を取り入れやすいように縁側にあります。

床の間は南向き(北床)、東向き(西床)が良いとされていて、

冬の北風を避け、夏の西日を遮る壁の必要性から床の間の位置が決定されました。

客人をもてなす為に、日当たりの良い南に庭をとることが多く、東向きの床の間が一般的でした。

その為、本床の並びが床の間の一般的な形状として伝わり、床と床脇の並びが異なる逆床でも、

正面から捉えた形式のみが採用された結果、本来床側が高くなるはずの違い棚が逆にとられたものと思われます。

日本人の生活様式の変化に伴って、様々に発展した「床の間」

違い棚一つをとっても、面白い発見があって楽しいですね☆

ご質問頂いた、アクアマリンさんに感謝です(*'ω'*)

日本の伝統建築の象徴の一つである床。

とっても奥深いので、今後も様々な床の間をご紹介できればと思います☆

************************

古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店

工事も頼める設計屋さん

㈲谷野設計

さぬき市大川町富田西2911-1

0879-43-6807

info@tanino-sekkei.co.jp 続きを読む